2. 中国地质科学院岩溶地质研究所, 国土资源部/广西岩溶动力学重点实验室, 桂林 541004

2. Key Laboratory of Karst Dynamics, Ministry of Land and Resources & Guangxi, Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Guilin 541004, China

有机氯农药(OCPs)是一类对环境构成严重威胁的人工合成环境激素,主要包括六六六(HCH)、 滴滴涕(DDT)、 氯丹、 狄氏剂、 艾氏剂、 六氯苯等. OCPs具有高效、 低成本、 广谱杀虫和使用方便等特点,在我国20世纪50~80年代曾大量使用,但由于其在环境中的长期残留性、 生物蓄积性和高毒性等特征[1],我国于1983年开始禁止其生产和使用[2],因其自身的结构特性,难以分解,以及近期农业活动中可能存在非法施用,至今环境中仍有大量检出[3]. 农业上施用的有机氯农药大部分残留在土壤当中,大气中也有部分有机氯农药通过迁移扩散、 干湿沉降输入土壤[4],因此,土壤是OCPs的主要汇集区,研究土壤中有机氯农药的残留特征具有重要意义.

在我国西南岩溶区,可溶岩尤其是碳酸盐岩造壤能力低,加上强烈的岩溶作用造成地表、 地下双层结构,形成“土在楼上,水在楼下”的水土资源分布空间基本格局[2]. 岩溶区特殊的二元结构,基岩大片裸露,土被不连续,土层浅薄,导致土壤层的天然保护和过滤作用较弱; 降低了土层对污染物的缓冲、 净化作用,加上大量落水洞、 漏斗、 竖井和裂隙等岩溶形态发育,地下水水系统极易受到地表污染物的影响. 目前,国内对土壤中有机氯农药的研究主要集中在东部非岩溶区[5, 6, 7],而在岩溶区土壤中有机氯农药的研究相对较少. 重庆南山老龙洞地下河是西南岩溶区的一条典型地下河,师阳等[8]和徐昕等[9]已对这条地下河水体和沉积物中有机氯农药的污染特征进行了相关研究,因此,本文选择南山老龙洞地下河流域为研究对象,分析流域洼地内农田表层土壤中有机氯农药的残留量、 分布、 组成特征及主要来源,并对土壤中有机氯农药的污染水平作出初步评价,有助于进一步了解岩溶地下河系统有机氯农药的环境污染状况.

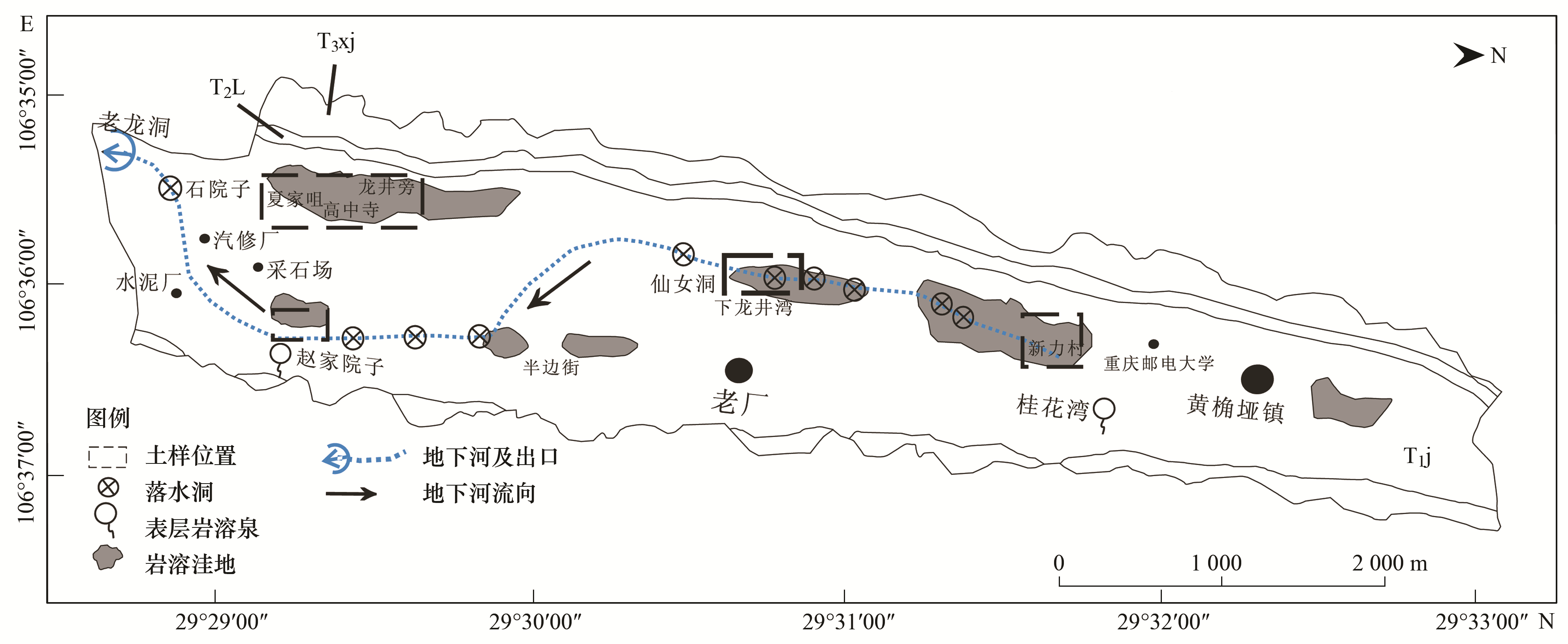

1 材料与方法 1.1 研究区概况老龙洞地下河位于重庆市区东南面南岸区与巴南区境内(图 1),北纬106°37′30″,东经29°32′30″,年均降雨量1 082 mm,降雨主要集中在4~9月,为亚热带湿润气候. 研究区处于川东平行岭谷区,整体地貌类型为背斜低山,地势总体为北高南低,区内植被以亚热带常绿阔叶林为主,土壤为黄壤和石灰土.

| 图 1 研究区位置和表层土壤采样位置 Fig. 1 Location of the study area and the sampling sites of surface soil |

老龙洞地下河流域南北部分别呈现“一山三岭两槽”和“一山二岭一槽”岩溶景观,区域背斜轴部地层为三叠系下统嘉陵江组(T1j)碳酸盐岩,背斜两翼为三叠系中统雷口坡组(T2L)碳酸盐岩和三叠系上统须家河组(T3xj)地层. 碳酸盐岩易遭受溶蚀,流域内广泛分布着岩溶洼地、 岩溶裂隙、 落水洞、 表层岩溶泉等. 整个地下河流域面积大约为12.6 km2,农业用地约2 km2,主要集中在岩溶洼地内.

1.2 样品采集2013年1月按地下河流域上、 中、 下游于岩溶洼地内的农田,采集0~20 cm表层土壤样,3~5个点混合均匀作为一个采样点,采集约1 kg土样,共采集表层土壤样6个(图 1). 样品立即带回实验室除去表面石子、 根等杂物,室内自然风干,风干好的土样过60目筛,置于聚乙烯封口袋内,放入-20℃冰箱保存至分析.

1.3 试剂与材料样品分析所用的正己烷、 二氯甲烷试剂均为农残级,购自美国 Fisher 公司. 无水硫酸钠(分析纯)于550℃ 马弗炉中灼烧8 h后,置于干燥器中冷却备用. 脱脂棉经二氯甲烷抽提72 h后风干,密封干燥备用. 硅胶经二氯甲烷抽提72 h,于60℃烘干,烘干后经130℃活化24 h,待冷却至室温后加入3%的超纯水活化. 氧化铝经二氯甲烷抽提72 h,于60℃烘干,用马弗炉于450℃活化12 h,待冷却至室温后加入3%的超纯水活化.

20种有机氯混标:α-HCH、 β-HCH、 γ-HCH、 δ-HCH、 p,p′-DDE、 p,p′-DDD、 o,p′-DDT、 p,p′-DDT、 HCB、 七氯、 顺式氯丹、 反式氯丹、 环氧七氯、 氧化氯丹、 灭蚁灵、 狄氏剂、 异狄氏剂、 艾氏剂、 异艾氏剂、 甲氧滴滴涕购自德国Dr.Ehrenstorfer 公司; 两种回收率指示物 TCMX(2,4,5,6-四氯间二甲苯)和 PCB209 (十氯联苯)购自美国 Supelco公司.

1.4 样品处理与分析土样经自然风干后,磨碎过 60 目筛. 准确称取10 g 已研磨土壤样品,加入10 g无水硫酸钠粉末使其与样品混合均匀,将混匀后的样品用滤纸包裹成圆柱形,加入回收率指示物 (TCMX、 PCB209),放入索氏抽提器的抽滤筒中进行抽提. 在 250 mL 平底烧瓶中加入150 mL 二氯甲烷和 2 g 活化铜片,恒温水浴连续提取24 h. 回流速度控制为5~6次·h-1,冷却循环水温度控制为8℃. 24 h后取下样品,用旋转蒸发仪把收集到的提取液浓缩为5 mL,然后转入硅胶/氧化铝层析柱分离净化. 层析净化柱采用湿法装柱,由上至下依次装入2 cm无水硫酸钠、 4 cm氧化铝、 8 cm硅胶、 1 cm无水硫酸钠和少许脱脂棉. 待浓缩后的提取液过柱后用15 mL正己烷冲洗柱壁,待液体与无水硫酸钠平行,再加入70 mL正己烷和二氯甲烷(7∶3,体积比)混合液淋洗柱体. 洗脱液浓缩至2 mL,转至50 mL鸡心瓶中,再用旋转蒸发仪浓缩至0.8 mL,转入细胞瓶中. 用柔和的高纯氮气吹至0.2 mL,加入5 μL内标物冷冻待测.

根据美国EPA检测OCPs的标准方法,采用气相色谱仪,配微池电子捕获检测器(Agilent公司,HP-7890配Ni63-μECD检测器),色谱柱为HP-5MS毛细管柱(30.0 m×0.32 mm×0.25 μm). 载气为高纯氮气,流速为1 mL·min-1,尾吹气为高纯氮气,流速为60mL·min-1. 进样口温度250℃,检测器温度320℃. 升温程序为初始温度50℃,保持1 min后以20℃·min-1升温至200℃,然后再以10℃·min-1的速度升温至280℃,保持15 min. 无分流进样,进样量1 μL.

1.5 质量控制与质量保证所有样品分析测试均实行三级质量保证和质量控制. 用回收率指示物(TCMX 和 PCB209) 和空白样品控制样品预处理过程中的质量,所有数据均经回收率校正. 实验结果显示样品回收率为75%~115%,方法检出限为0.5~3.1ng·g-1,空白中没有检测到所测目标物.

2 结果与讨论 2.1 地下河流域表层土壤有机氯农药的含量分布特征为了便于分析土壤中OCPs的组成特征,本研究将20种OCPs进行归类,HCHs为α-HCH、β-HCH、 γ-HCH、 δ-HCH含量之和; DDTs为p,p′-DDE、 p,p′-DDD、 o,p′-DDT、 p,p′-DDT含量之和; 由于氧化氯丹和环氧七氯分别是氯丹和七氯的代谢产物,因此本文将七氯和氯丹以及它们的代谢产物合称为氯丹类化合物(简称为CHLs),即CHLs为七氯、 顺式氯丹、 反式氯丹、 环氧七氯、 氧化氯丹含量之和; 异艾氏剂和艾氏剂是同分异构体,异狄氏剂和狄氏剂也是同分异构体,艾氏剂在环境中能转化为狄氏剂,异艾氏剂在环境中也能转化为异狄氏剂,因此本文将这4种有机氯农药合称为艾氏剂类化合物(简称为ALDs)[10].

土壤样品所检测的20种OCPs均有不同程度的检出,其中(除DDE、 顺式氯丹、 反式氯丹、 狄氏剂)16种有机氯农药的检出率为100%,表明有机氯农药在研究区土壤中普遍存在. 地下河流域表层土壤中OCPs的含量分析结果见表 1. 从中可知,OCPs含量范围为5.57~2 618.57 ng·g-1,平均值为467.28ng·g-1. 不同种类有机氯农药的含量差异较大,其中CHLs和DDTs是土壤中OCPs的主要组成成分,二者均值比例分别为79.44%和10.36%. 有机氯农药的变异系数较高,即离散程度较大,表明不同采样点有机氯农药的含量有较大差异.

| 表 1 地下河流域表层土壤有机氯农药含量及组成 Table 1 Concentrations and composition of OCPs in surface soil of underground river basin |

与国内外其它区域表层土壤中HCHs和DDTs含量相比较(表 2),可以看出,研究区表层土壤HCHs含量远高于重庆南川岩溶泉域、 青藏高原湖泊流域和四川卧龙自然保护区土壤也高于重庆青木关地下河流域、 上海农田、 广州蔬菜地和北京市土壤及香港农田、 德国中部农田和希腊填埋场周边土壤,但远低于东北地区、 天津农区和印度德拉敦稻田土壤. 研究区表层土壤DDTs含量远低于东北地区和天津农区土壤,也低于北京市、 广州蔬菜地和印度德拉敦稻田土壤,高于重庆南川岩溶泉域、 青藏高原湖泊流域、 四川卧龙自然保护区、 香港农田和希腊填埋场周边土壤,与重庆青木关地下河流域、 上海农田和德国中部农田土壤接近. 由此可见,研究区表层土壤HCHs和DDTs含量处于中上水平.

| 表 2 国内外不同地区表层土壤中有机氯农药残留量 1)/ng·g-1 Table 2 OCPs residues in surface soil in China and different regions all over the world/ng·g-1 |

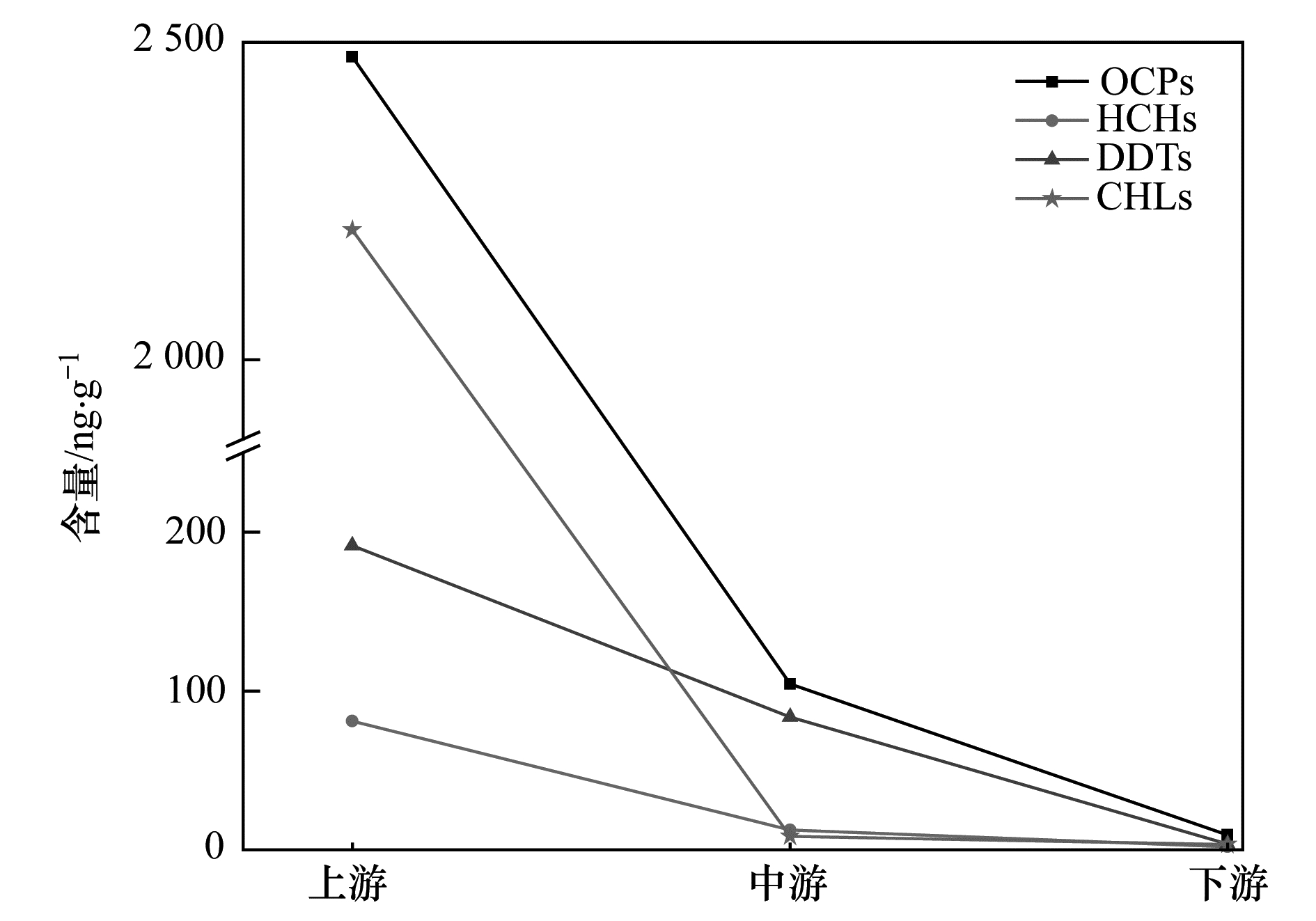

新力村和下龙井湾采样点分别位于地下河流域上游和中游河段,龙井旁、 高中寺、 夏家咀和赵家院子采样点则位于下游河段,将新力村和下龙井湾土壤中有机氯农药的检测值分别代表地下河上、 中游土壤的污染状况,其它4个采样点土壤的均值则代表下游土壤的污染,其结果如图 2所示,对比不同河段土壤中有机氯农药含量发现,有机氯农药总量和 HCHs、 DDTs、 氯丹类农药总量分布具有相似的空间变化趋势,均为:上游>中游>下游,并且上游与中、 下游的差距尤为显著. 此检测结果可能与地下河流域不同河段的区域位置有关. 地下河流域上游主要分布有黄桷垭镇中心、 重庆邮电大学及其附近区域,经济较为发达,属于人口集聚区. 此地区农业活动以种植蔬菜为主,并且大部分蔬菜产品用于出售,因此,为了保证蔬菜高产,耕作过程中将大量使用农药以防病虫害. 有机氯农药曾在农药历史上占主导地位,并且,自然状态下,其降解较慢,于是随着时间的推移,土壤中有机氯农药逐渐累积,最终导致上游地区土壤中有机氯农药残留量高. 地下河流域中、 下游地区人口稀疏,农业活动以种植蔬菜和粮食作物为主,农业产品主要用于自给,因此,耕作过程中农药使用量较少,此区域土壤中有机氯农药残留量较低.

| 图 2 地下河不同河段土壤中有机氯农药含量 Fig. 2 Concentrations of OCPs in soil of different sections of the underground river |

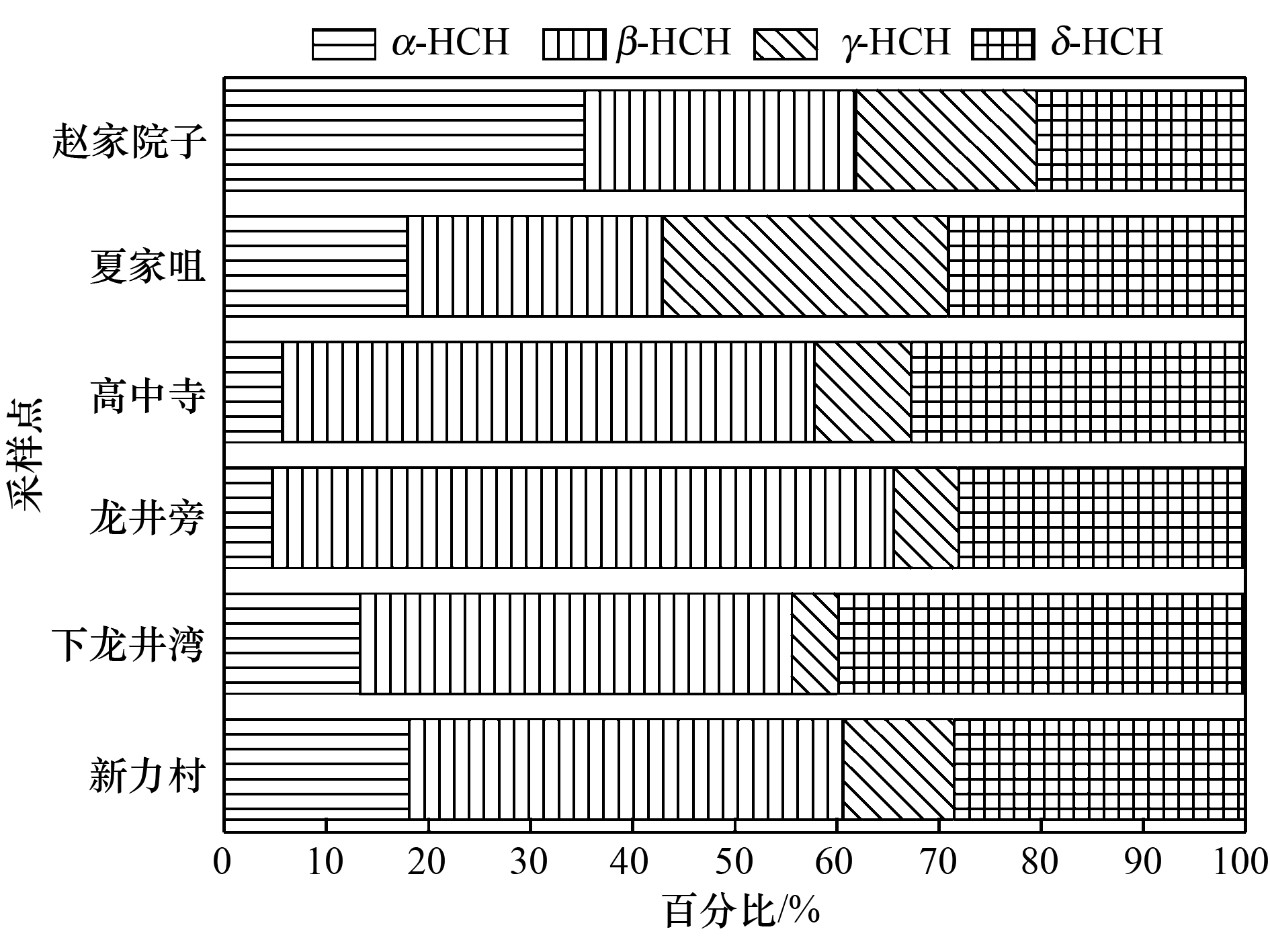

HCHs 的4种异构体在各采样点的含量如表 3所示,从中可知,HCHs 各异构体在研究区不同采样点的含量存在着明显差异. HCHs含量范围在0.30~80.96ng·g-1之间,其中新力村土壤含量最高,下龙井湾土壤次之,然后是土壤含量相接近的夏家咀和赵家院子,龙井旁和高中寺土壤含量最低. 从图 3可以看出,新力村、 龙井旁和高中寺土壤中β-HCH占HCHs的百分比最大,下龙井湾土壤中β-HCH与δ-HCH分别占HCHs的百分比相接近且较大,夏家咀和赵家院子土壤中,HCHs 的4种异构体所占百分比较为接近. 可见土壤样品中HCHs各异构体所占比例存在一定差异,β-HCH和δ-HCH是研究区土壤中HCHs的主要组成成分,而HCHs最初进入土壤时α-HCH或γ-HCH含量最高,β-HCH和δ-HCH含量相对较低. 这是由于异构体间稳定性差异造成的,HCHs进入土壤后,结构较为不稳定的α-HCH或γ-HCH容易发生降解,并且其降解过程中可能转化为β-HCH,此外,β-HCH和δ-HCH的物理化学性质较为稳定,难于降解,因此随着时间的推移,最终在土壤中占优势的可能是β-HCH和δ-HCH[23,24].

| 表 3 表层土样中HCHs含量 /ng·g-1 Table 3 Concentrations of HCHs in surface soil sample/ng·g-1 |

| 图 3 表层土样中HCHs组成 Fig. 3 Composition of HCHs in surface soil sample |

环境中的 HCHs 主要来自工业HCHs 和林丹的使用,工业HCHs 各异构体含量分别为α-HCH 60%~70%、 β-HCH 5%~12%、 γ-HCH 10%~12%、 δ-HCH 6%~10%、 其它异构体3%~4%[25],而林丹主要成分为γ-HCH(质量分数>90%). 工业HCHs 中α-/γ-HCH值一般在3~7之间,而林丹中α-/γ-HCH值接近于0,由于α-HCH的半衰期比γ-HCH长,并且γ-HCH在一定条件下将转化为α-HCH,因此,可用α-/γ-HCH的比值来指示环境中HCHs的来源特征. 若土壤中α-/γ-HCH值在4~7之间,表明该地区的HCHs主要来源于工业HCHs,若该值小于3,则表明该地区有林丹输入. β-HCH化学结构具有良好的对称性,其化学和物理性质较其它异构体稳定,在4种异构体中最难降解,于是若土壤中β-/(α+γ)-HCH值大于0.5,表明土壤中HCHs主要是历史污染,否则表明土壤中HCHs来自于近期农药的使用或大气的干湿沉降[26,27].

结合α-/γ-HCH值和β-/(α+γ)-HCH值可以较好地判断土壤中HCHs的来源途径. 由表 3可知,研究区所有表层土样的α-/γ-HCH值在0.64~2.89之间,均小于3,表明该地下河流域表层土壤中HCHs主要来源于林丹的使用,这可能是由于γ-HCH是HCHs异构体中唯一具有杀虫功能的,工业HCHs被禁用后,林丹则作为其替代品在农业上大量使用[7]. 同时,β-/(α+γ)-HCH值在0.50~5.50之间,只有夏家咀和赵家院子土壤中β-/(α+γ)-HCH值接近0.5,表明这两个采样点近期可能存在少量新的HCHs输入,而其它采样点土壤中HCHs主要属于历史残留.

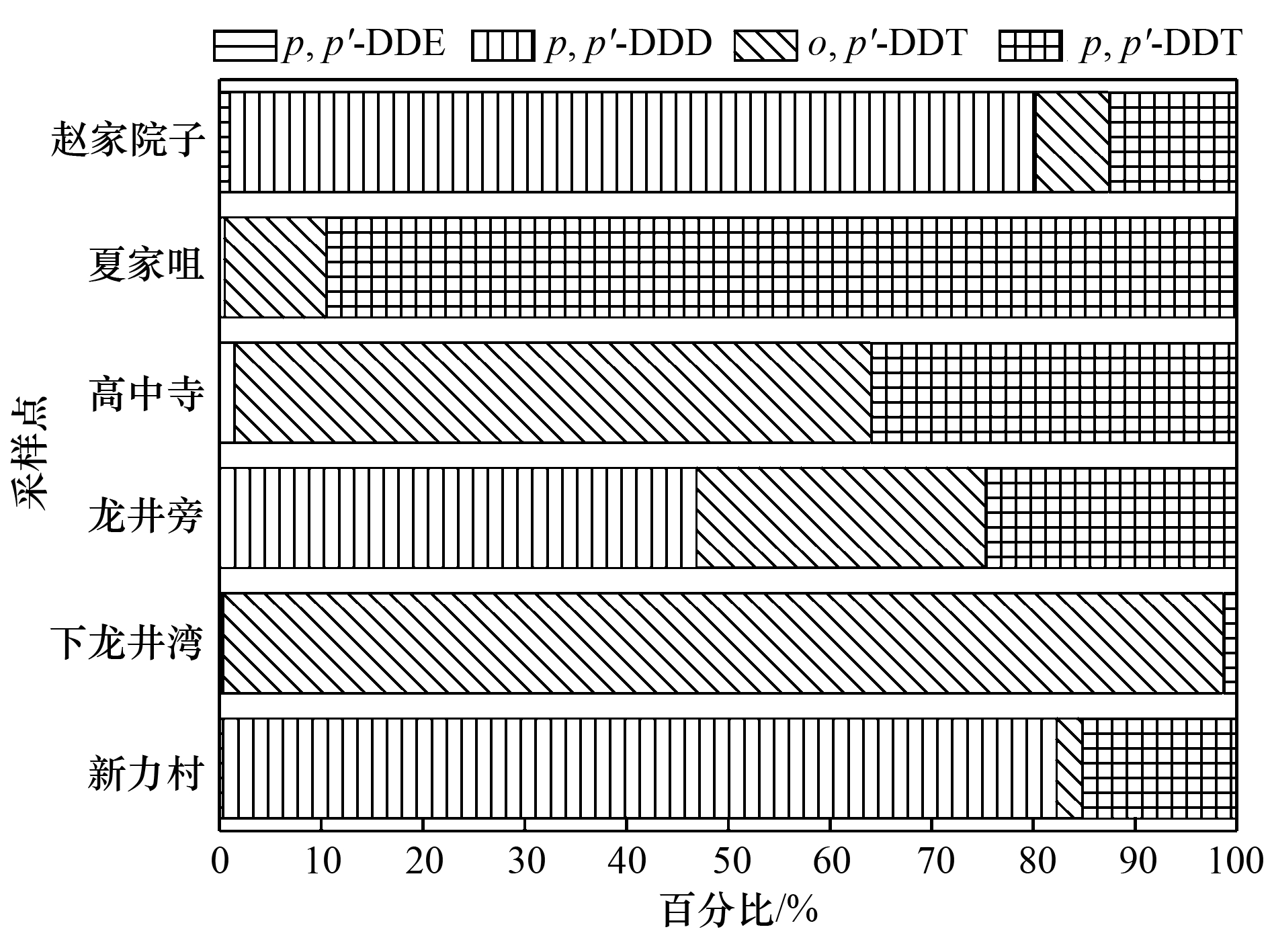

2.2.2 DDTs从DDTs的4种异构体在各采样点的组成特征可以看出(表 4),DDTs含量范围为0.59~191.60ng·g-1,只有新力村和下龙井湾土壤含量相对较高,分别为191.60ng·g-1和83.77ng·g-1,其它采样点的DDTs含量在0.59~8.36ng·g-1之间. DDTs的4种异构体中只有p,p′-DDD和o,p′-DDT在研究区不同采样点的含量差异较大,其含量变化范围分别为:0.10~156.98ng·g-1和0.17~82.43ng·g-1. 由图 4可知,各土样中DDTs 4种异构体的百分比组成差异较大,新力村和赵家院子土壤组成相似,p,p′-DDD在DDTs中所占比例最大(大约80%),下龙井湾和高中寺土壤中均是o,p′-DDT占DDTs比例较大,均超过60%,下龙井湾土壤比例更是超过90%,而在夏家咀土壤中,p,p′-DDT占较大比例(接近90%),龙井旁土壤中没有检测到p,p′-DDE,p,p′-DDD、 o,p′-DDT和p,p′-DDT三者比例接近.

| 表 4 表层土样中DDTs含量 1)/ng·g-1 Table 4 Concentrations of DDTs in surface soil sample/ng·g-1 |

| 图 4 表层土样中DDTs组成 Fig. 4 Composition of DDTs in surface soil sample |

工业DDTs是一种混合异构体,包含75% p,p′-DDT、 15% o,p′-DDT、 约5% p,p′-DDD、 约5% p,p′-DDE和少量其它物质[28]. 通常情况下,p,p′-DDT进入环境后将发生降解,在好氧环境中降解为p,p′-DDE,在厌氧环境中则降解为p,p′-DDD,并且随着DDTs施用时间越长,p,p′-DDT所占百分比越低,降解产物p,p′-DDE和p,p′-DDD所占百分比越高. 因此,一方面p,p′-DDE与p,p′-DDD的比值可以用来反映DDTs的降解环境,若p,p′-DDE/p,p′-DDD>1,表明该地区DDTs主要是在好氧环境中发生降解,反之,若p,p′-DDE/p,p′-DDD<1,则表明该地区DDTs的降解主要是在厌氧环境中发生的[29]. 另一方面,(p,p′-DDE+p,p′-DDD)/p,p′-DDT的比值可作为环境中DDTs来源历史的判断,若该比值大于1,表明DDTs已大部分降解为p,p′-DDE和p,p′-DDD,DDTs施用时间较长,属于历史污染,反之,若该比值小于1,则表明有新的污染源存在[30].

由表 4可知,除下龙井湾土壤p,p′-DDE/p,p′-DDD比值为1.45,稍大于1,其它各采样点土壤该比值均小于1,并且几乎为0,表明研究区表层土壤中的DDTs主要在厌氧环境中发生了降解,这可能是由于研究区土壤属于石灰岩风化产物,黏粒比重较大,因此,土壤通透性差,形成了厌氧环境. 研究区表层土壤的 (p,p′-DDE+p,p′-DDD)/p,p′-DDT 比值介于0.01和6.40之间,下龙井湾、 高中寺和夏家咀土壤该比值小于1,表明这3个采样点土壤有新的DDTs输入,而新力村、 龙井旁和赵家院子土壤的比值大于1,表明这3个采样点土壤中的DDTs属于历史污染,综上可知,研究区土壤中既有DDTs的历史残留,也有新的DDTs输入.

三氯杀螨醇是一种广谱杀螨剂,由于其杀螨活性高,成本低,基本无抗药性而被广泛应用于多种害螨的防治. 在工业DDTs中,o,p′-DDT与p,p′-DDT的比值仅在0.2~0.3之间,但在三氯杀螨醇中,其比值在1.3~9.3之间或更高,故可用o,p′-DDT/p,p′-DDT比值来判别环境中是否有三氯杀螨醇的输入[31, 32, 33, 34]. 由表 4可知,研究区内下龙井湾土壤中o,p′-DDT/p,p′-DDT比值高达77.04,而新力村和夏家咀土壤中该比值较低,分别为0.16和0.11,其它采样点土壤该比值则在0.58~1.75之间,表明下龙井湾土壤中的DDTs主要来源于三氯杀螨醇的输入,新力村和夏家咀土壤中的DDTs主要来自工业级DDTs,其它采样点土壤中的DDTs可能来自工业DDTs和三氯杀螨醇的混合源. 我国在20世纪50~80年代时期,工业DDTs是主要生产使用过的有机氯农药,在1982年后,其作为农药使用已经被限制或者禁止了,但天津一些化工厂还在生产,主要用于出口非洲,这些产品也可能非法在内地一些地方使用. 综上,本研究区以农业活动为主,但某些采样点(如高中寺、 夏家咀)土壤中仍含有新输入的工业DDTs,表明研究区农业活动中在非法使用工业DDTs. 这可能与工业DDTs的用途及研究区的农业情况有关,工业DDTs作为农药主要用于防治棉田后期害虫、 果树和蔬菜害虫,具有触杀、 胃毒作用[35],研究区内高中寺、 夏家咀等采样点都是以种植果树和蔬菜为主,因此,近期农业活动中为了有效防治害虫,仍有可能使用工业DDTs.

2.2.3 氯丹类化合物和灭蚁灵氯丹和灭蚁灵是两种防治白蚁的特效药,在我国南方白蚁灾害严重地区广泛使用. 工业氯丹由140多种不同成分组成,能在环境中持久存在的主要有顺式氯丹(11%)、 反式氯丹(13%)、 七氯(5%)和反式九氯(5%)等4种成分[36],主要用来杀灭白蚁,也可用作棉花、 柑橘等农作物的杀虫剂. 氯丹能够在全球范围内进行长距离迁移,具有致癌、 致畸、 致突变、 极难降解等特性,并且容易在生物体内积聚而难以排出体外,因此,我国曾在20世纪80年代禁止使用氯丹,但由于南方地区白蚁危害严重,1988年又重新生产使用.

由表 5可知,研究区所有采样点土壤中,氯丹类化合物和灭蚁灵全部检出. 其中,氯丹类化合物的含量范围在1.00~2 204.64 ng·g-1之间,新力村表土CHLs含量高达2 204.64ng·g-1,顺式氯丹和反式氯丹的含量分别为:1 109.55 ng·g-1和15.60ng·g-1,而其它采样点表土CHLs含量仅在1.00~8.45ng·g-1之间,其顺式氯丹和反式氯丹的含量均为:nd~0.39ng·g-1,整体偏低,由此表明,新力村在农业活动中大量使用过氯丹,而其它研究点几乎没怎么使用过此类有机氯农药,但是由于迁移、 扩散及大气-土壤间的交换作用,这些研究点土壤中仍然存在较低含量的氯丹. 研究区土壤中灭蚁灵的含量范围为0.34~5.50ng·g-1,各采样点表土中其含量比较接近,表明研究区内使用过灭蚁灵,但用量很少. 在自然环境中,反式氯丹相对于顺式氯丹更易于降解,随着时间的推移,CC/TC比值将逐渐增大[37]. 新输入土壤中的氯丹,其CC/TC比值应该接近1,如果输入的时间越长,那么该比值就越大. 由表 5可知,新力村表土CC/TC比值为71.13,远大于1,由此表明,新力村土壤中的氯丹主要属于历史污染.

| 表 5 表层土壤中CHLs和灭蚁灵含量 /ng·g-1 Table 5 Concentrations of CHLs and mirex in surface soil sample/ng·g-1 |

研究区土壤中除以上几种有机氯农药检出量高外,艾氏剂类化合物、 甲氧滴滴涕和六氯苯也有明显检出. 艾氏剂类化合物是高效的杀虫剂,由于其会对环境产生严重影响,20世纪70~80年代被禁止生产和使用,但这类化合物在热带地区的一些发展中国家还在使用[17].

由表 6可知,研究区土壤中艾氏剂类化合物的含量范围为:0.27~57.58ng·g-1,只有新力村土壤含量较高,其它采样点土壤含量变化不大,均较低,表明研究区内,除新力村外的地区没有大量使用过艾氏剂类化合物. 甲氧滴滴涕属于新型有机氯类杀虫剂,其杀虫效果明显优于滴滴涕,相对于滴滴涕更易于降解,因而已成为了一种广泛使用的杀虫剂[27]. 近些年来研究发现,甲氧滴滴涕及其代谢产物的毒性涉及到神经系统、 生殖系统、 免疫系统、 内分泌系统等多个机体系统,它对生殖系统的毒性尤为突出[38]. 由表 6可知,甲氧滴滴涕的含量范围为:1.04~47.94 ng·g-1,其中新力村和下龙井湾土壤中甲氧滴滴涕含量较高,分别为:47.94 ng·g-1和10.21 ng·g-1,其它4个采样点土壤中甲氧滴滴涕含量相对较低,变化范围在1.04~2.81 ng·g-1之间. 表明研究区内农业活动中广泛使用过甲氧滴滴涕,新力村和下龙井湾使用量较大,其它地区使用量相对较小. 环境中的六氯苯主要来自农业生产应用和工业污染,农业生产中主要利用六氯苯作拌种杀菌剂,可防治小麦腥黑穗病和杆黑穗病. 由表 6可知,六氯苯在所有表层土样中均有检出,其含量范围为:0.11~30.36 ng·g-1,只有新力村土壤中六氯苯含量较高,为30.36 ng·g-1,其它采样点土壤含量均较低,含量范围为:0.11~2.25 ng·g-1. 六氯苯具有较低的蒸气压和较高的挥发性,持久性强,在大气中的寿命长达80 d甚至更久,因此,六氯苯能够在大气中充分混合与传输. 由此可推断,新力村曾较大量使用过含六氯苯的杀菌剂,而其它地区土壤中的六氯苯可能主要来源于区域大气沉降.

| 表 6 表层土壤中其它类有机氯农药含量 /ng·g-1 Table 6 Concentrations of other OCPs in surface soil sample/ng·g-1 |

根据《土壤环境质量标准》(GB 15618-95)中的相关标准(表 7)对该地下河流域土壤有机氯农药残留进行评价可知,研究区内新力村土壤中HCHs含量处于第二级水平,其它采样点土壤中HCHs含量均处于第一级水平,新力村和下龙井湾土壤中DDTs含量处于第二级水平,其它采样点DDTs含量均在第一级水平范围内. 另外,参照荷兰土壤保护标准(1994),新力村土壤已经受到HCHs、 DDTs、 氯丹类和六氯苯农药残留的严重污染,下龙井湾土壤受到了HCHs、 DDTs和氯丹类不同程度的污染,夏家咀和赵家院子土壤也受到DDTs和氯丹类的轻度污染,只有龙井旁和高中寺土壤没有受到污染.

| 表 7 土壤有机氯农药残留的环境质量标准 Table 7 Environment quality standard of OCP residues in soils |

对比中国和荷兰的土壤质量标准,总体而言,新力村土壤属于有机氯农药严重污染土壤,下龙井湾、 夏家咀和赵家院子土壤受到有机氯农药轻度污染,龙井旁和高中寺土壤属于无污染土壤.

岩溶区具有特殊的二元结构,基岩大片裸露,土被不连续,土层浅薄,土壤层的天然保护和过滤作用较弱,且大量落水洞、 漏斗、 竖井和裂隙等岩溶形态发育,加之岩溶区水土流失严重. 因此,即使地下河流域中、 下游土壤中有机氯农药残留含量较低,但是上游土壤中残留的大量有机氯农药将很容易通过裂隙、 落水洞等进入地下河系统,从而对整条地下河造成污染.

3 结论(1)地下河流域表层土样中所检测的20种有机氯农药均有不同程度检出,其中(除DDE、 顺式氯丹、 反式氯丹、 狄氏剂)16种检出率为100%. OCPs总量变化范围在5.57~2 618.57 ng·g-1之间,平均值为467.28ng·g-1,氯丹类和DDTs是主要污染物,不同采样点有机氯农药含量差异较大. 与国内外其它区域表层土壤中HCHs和DDTs残留相比较,研究区表层土壤中HCHs和DDTs含量处于中上水平.

(2)有机氯农药总量和 HCHs、 DDTs、 氯丹类农药总量分布具有相似的空间变化趋势,均为:上游>中游>下游,并且上游与中、 下游的差距尤为显著. 此检测结果可能与地下河流域不同河段的区域位置有关.

(3)研究区土壤中HCHs主要来源于林丹的使用,土壤中DDTs既来源于早期农药施用的残留,也来源于近期工业DDT在农业上的非法使用和三氯杀螨醇的输入. 研究区内新力村土壤中的氯丹主要来自历史残留,其它采样点土壤中的氯丹主要来自大气沉降.

(4)结合中国和荷兰的土壤质量标准,新力村土壤属于有机氯农药严重污染土壤,下龙井湾、 夏家咀和赵家院子土壤受到有机氯农药轻度污染,龙井旁和高中寺土壤属于无污染土壤. 由于岩溶区地层的特殊性,上游土壤中残留的大量有机氯农药很容易进入地下河系统,从而对整条地下河造成污染.

| [1] | Meijer S N, Shoeib M, Jantunen L M M, et al. Air-soil exchange of organochlorine pesticides in agricultural soils. 1. Field measurements using a novel in situ sampling device[J]. Environmental Science & Technology, 2003, 37 (7): 1292-1299. |

| [2] | 徐昕. 岩溶区不同介质中有机氯农药对比研究[D]. 重庆: 西南大学, 2014. |

| [3] | Tao S, Liu W X, Li Y, et al. Organochlorine pesticides contaminated surface soil as reemission source in the Haihe Plain, China[J]. Environmental Science & Technology, 2008, 42 (22): 8395-8400. |

| [4] | 黄焕芳, 祁士华, 瞿程凯, 等. 福建鹫峰山脉土壤有机氯农药分布特征及健康风险评价[J]. 环境科学, 2014, 35 (7): 2691-2697. |

| [5] | Hu W Y, Huang B, Zhao Y C, et al. Distribution, sources and potential risk of HCH and DDT in soils from a typical alluvial plain of the Yangtze River Delta region, China[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2014, 36 (3): 345-358. |

| [6] | Zheng X Y, Liu X D, Liu W J, et al. Concentrations and source identification of organochlorine pesticides (OCPs) in soils from Wolong Natural Reserve[J]. Chinese Science Bulletin, 2009, 54 (5): 743-751. |

| [7] | 瞿程凯, 祁士华, 张莉, 等. 福建戴云山脉土壤有机氯农药残留及空间分布特征[J]. 环境科学, 2013, 34 (11): 4427-4433. |

| [8] | 师阳, 孙玉川, 徐昕, 等. 重庆老龙洞地下河不同部位水体, 表层沉积物有机氯农药含量及组成研究[J]. 中国岩溶, 2014, 33 (2): 238-247. |

| [9] | 徐昕, 孙玉川, Alam M J. 重庆老龙洞地下河流域水体有机氯农药污染及来源初步研究[J]. 中国岩溶, 2013, 32 (2): 189-194. |

| [10] | 孙玉川. 有机氯农药和多环芳烃在典型岩溶区土壤中的分布特征及来源解析[D]. 重庆: 西南大学, 2012. |

| [11] | 付允, 孙玉川, 毛海红, 等. 地下河流域土壤中有机氯农药分布及来源分析[J]. 中国环境科学, 2012, 32 (3): 517-522. |

| [12] | 谢婷, 张淑娟, 杨瑞强. 青藏高原湖泊流域土壤与牧草中多环芳烃和有机氯农药的污染特征与来源解析[J]. 环境科学, 2014, 35 (7): 2680-2690. |

| [13] | 郑晓燕, 刘咸德, 刘文杰, 等. 卧龙自然保护区土壤中有机氯农药的浓度水平及来源分析[J]. 科学通报, 2009, 54 (1): 34-40. |

| [14] | Wang X, Ren N Q, Qi H, et al. Levels, distributions, and source identification of organochlorine pesticides in the topsoils in Northeastern China[J]. Journal of Environmental Sciences, 2009, 21 (10): 1386-1392. |

| [15] | Gong Z M, Tao S, Xu F L, et al. Level and distribution of DDT in surface soils from Tianjin, China[J]. Chemosphere, 2004, 54 (8): 1247-1253. |

| [16] | Li X H, Zhu Y F, Liu X F, et al. Distribution of HCHs and DDTs in soils from Beijing city, China[J]. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2006, 51 (3): 329-336. |

| [17] | Jiang Y F, Wang X T, Jia Y, et al. Occurrence, distribution and possible sources of organochlorine pesticides in agricultural soil of Shanghai, China[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 170 (2-3): 989-997. |

| [18] | Chen L G, Ran Y, Xing B S, et al. Contents and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons and organochlorine pesticides in vegetable soils of Guangzhou, China[J]. Chemosphere, 2005, 60 (7): 879-890. |

| [19] | 章海波, 骆永明, 赵其国, 等. 香港土壤研究——Ⅳ. 土壤中有机氯化合物的含量和组成[J]. 土壤学报, 2006, 43 (2): 220-225. |

| [20] | Manz M, Wenzel K D, Dietze U, et al. Persistent organic pollutants in agricultural soils of central Germany[J]. Science of the Total Environment, 2001, 277 (1-3): 187-198. |

| [21] | Babu G S, Farooq M, Ray R S, et al. DDT and HCH residues in Basmati rice (Oryza sativa) cultivated in Dehradun (India)[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 2003, 144 (1-4): 149-157. |

| [22] | Chrysikou L, Gemenetzis P, Kouras A, et al. Distribution of persistent organic pollutants, polycyclic aromatic hydrocarbons and trace elements in soil and vegetation following a large scale landfill fire in northern Greece[J]. Environment International, 2008, 34 (2): 210-225. |

| [23] | 安琼, 董元华, 王辉, 等. 南京地区土壤中有机氯农药残留及其分布特征[J]. 环境科学学报, 2005, 25 (4): 470-474. |

| [24] | 张勇, 赵君, 李存雄, 等. 贵州省某市土壤中有机氯残留及风险评价[J]. 土壤通报, 2015, 46 (1): 217-220. |

| [25] | Li Y F, Macdonald R W. Sources and pathways of selected organochlorine pesticides to the Arctic and the effect of pathway divergence on HCH trends in biota: a review[J]. Science of the Total Environment, 2005, 342 (1-3): 87-106. |

| [26] | Zhang H Y, Gao R T, Jiang S R, et al. Spatial variability of organochlorine pesticides (DDTs and HCHs) in surface soils of farmland in Beijing, China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2006, 39 (7): 1403-1410. |

| [27] | 窦磊, 杨国义. 珠江三角洲地区土壤有机氯农药分布特征及风险评价[J]. 环境科学, 2015, 36 (8): 2954-2963. |

| [28] | 喻超, 王增辉, 王红晋, 等. 山东省临沂市土壤有机氯农药滴滴涕残留量与空间分布特征[J]. 环境科学, 2015, 36 (7): 2461-2467. |

| [29] | Qiu X H, Zhu T, Li J, et al. Organochlorine pesticides in the air around the Taihu Lake, China[J]. Environmental Science & Technology, 2004, 38 (5): 1368-1374. |

| [30] | Yang L Y, Xia X H, Liu S D, et al. Distribution and sources of DDTs in urban soils with six types of land use in Beijing, China[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 174 (1-3): 100-107. |

| [31] | Li X H, Wang W, Wang J, et al. Contamination of soils with organochlorine pesticides in urban parks in Beijing, China[J]. Chemosphere, 2008, 70 (9): 1660-1668. |

| [32] | Yang X L, Wang S H, Bian Y R, et al. Dicofol application resulted in high DDTs residue in cotton fields from northern Jiangsu province, China[J]. Journal of Hazardous Materials, 2008, 150 (1): 92-98. |

| [33] | 张家泉, 祁士华, 谭凌智, 等. 晋江流域表层土壤中有机氯农药分布特征及污染评价[J]. 环境科学学报, 2011, 31 (9): 2008-2013. |

| [34] | Qiu X H, Zhu T, Yao B, et al. Contribution of dicofol to the current DDT pollution in China[J]. Environmental Science & Technology, 2005, 39 (12): 4385-4390. |

| [35] | 毛海红. 岩溶水文地质系统中有机氯农药的迁移机理初探[D]. 重庆: 西南大学, 2012. |

| [36] | Mattina M J I, Iannucci-Berger W, Dykas L. Chlordane uptake and its translocation in food crops[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2000, 48 (5): 1909-1915. |

| [37] | Bidleman T F, Jantunen L M M, Helm P A, et al. Chlordane enantiomers and temporal trends of chlordane isomers in arctic air[J]. Environmental Science & Technology, 2002, 36 (4): 539-544. |

| [38] | 常飞, 陈必良. 环境激素类农药甲氧滴滴涕生殖毒性研究进展[J]. 国外医学(卫生学分册), 2007, 34 (2): 70-74. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37