近几年, 全球气候变暖导致的灾难性后果逐渐显现, 全球范围内频频出现几十年难遇甚至百年难遇的洪涝、干旱、暴风、冰雪和酷热等极端天气[1]. 二氧化碳通常被认为是导致气候变暖的主要温室气体之一. 根据《BP世界能源统计年鉴》数据显示, 2021年全球一次能源需求同比增长5.8%, 创下史上最大增幅. 能源消费的增加带来了二氧化碳排放水平的增加. 2021年全球碳排放同比增长5.7%. 能源产生的碳排放量增加了5.9%, 接近2019年的水平. 其中, 2021年亚太地区碳排放量为177.35亿t, 较2020年上涨5.3%. 2021年中国碳排放量约占全球的33%, 仍旧位居第一. 如何控制人类日益增长的化石燃料消耗, 开发可替代的清洁能源, 实现经济社会绿色可持续发展, 是世界各国面临的挑战之一. 面对日趋严重的环境问题, 经济总量占全球80%的国家都已宣布到2050年实现净零碳排放的目标[2]. 中国也提出力争在2030年达到二氧化碳排放峰值, 并在2060年实现碳中和[3]. 但由于中国的经济增长仍然主要依赖于煤炭主导的能源结构, 实现“碳达峰”和“碳中和”的目标仍然十分艰巨[4].

绿色创新是指来自企业、协会、政府等组织机构的新产品、生产技术、服务、管理方式的所有生产、采用或开发行为. 绿色创新作为宽泛概念的不同表述, 本质上都有创新的新颖性、价值性特征和能实现资源节约和环境改善的作用[5]. 相对于狭义上的绿色技术创新和绿色产品创新, 广义绿色创新还包括了在生产活动中相关的绿色制度创新、绿色管理创新、绿色组织创新以及绿色服务创新等[6]. 因此, 与传统创新不同, 绿色创新是为了实现与资源、环境的协调发展, 借助新理念、新科技实现节约资源消耗与降低环境污染, 同时获取相应经济效应的活动, 是维持经济可持续增长的引擎. 中国政府历来高度重视绿色创新活动, 将绿色发展理念列入“十三五”和“十四五”时期经济社会发展指导方针, 强调了绿色创新在中国现代化建设全局中的核心地位. 尤其是自从“双碳”目标提出之后, 绿色创新受到了前所未有的重视, 中国推动研发能力提升和推广绿色低碳技术的步伐将大大加快, “绿色”和“创新”成为新时代中国现代化建设和经济体系优化升级的重要切入点[7]. 在资源约束趋紧的背景以及创新驱动增长战略的进程中, 绿色创新已经成为绿色增长方式的核心内容和有效动力, 对生态环境问题的解决起着关键性作用, 并且有助于提升资源与资本的高效配置[8].

随着绿色创新能力的提升和应用范围的扩大, 绿色创新在实现碳中和目标中的作用日益受到关注. 关于绿色创新与碳排放的关系, 学术界一直存在争议, 主要存在以下3种观点:一是绿色创新有利于碳减排. 大量与能源和环境相关的绿色创新是解决经济发展和环境损害困境的关键, 尤其是绿色技术的发展和转让被视为在全球范围内实现减缓气候变化的基石[9]. 从产业发展角度来看, 绿色创新与产业发展精准对接, 通过技术、工艺、流程和管理方面的绿色创新, 有利于促进低附加值、高污染的行业向高附加值、环保产业绿色转型, 从而不断降低碳排放[10~12]. 从能源利用角度, 绿色创新有利于扩大可再生能源的利用, 提高煤炭、石油和天然气等化石能源的利用效率, 从而降低化石能源的能源强度和碳排放[13]. 二是绿色创新与碳排放呈现倒“U”型关系. 由于回弹效应的存在, 绿色创新可能导致环境退化[14]. 因为, 技术变革带来的能源成本降低将鼓励更多的能源使用, 导致技术进步的节能减排效应被能源反弹效应所掩盖, 技术进步的减排效果将大大降低[15, 16]. 故而, 在短期内绿色创新将增加碳排放, 但从长期看创新会抑制碳排放[17]. 尤其对于发展中国家而言, 大多依赖传统能源, 建筑、商业、交通和城市基础设施等领域的技术变革会增加对传统能源消耗, 反而增加了发展中经济体的碳排放[18]. 很多学者对OECD成员国、非洲和中国等经济体的研究表明, 技术创新和碳排放之间的倒“U”型关系[19, 20]. 三是绿色创新对碳排放的影响具有不确定性和争议性, 主要表现在不同类型绿色创新的非线性关系和异质性[21]. 对于不同行业而言, 化学原料及制品制造和电力热力供应业在数字化转型中表现突出, 而石油加工、非金属矿物制品、黑色及有色金属冶炼等行业的绿色创新与数字化转型影响尚不明显[22]. 在经济衰退时期, 绿色可持续技术创新的负面影响会增加碳排放, 而在经济繁荣时期, 绿色可持续技术创新的正面影响会降低碳排放[23]. 因此, 绿色创新对碳排放的实际影响可能取决于特定的社会或经济环境. 此外, 绿色创新对碳排放的影响存在门槛效应, 即绿色创新只有在一定条件下才能减少碳排放. 比如, 绿色技术规模小的城市, 由于增加研发投入, 可能暂时提升碳排放, 而规模大的城市得益于强大的知识转化能力, 能快速实现碳减排[24, 25]. 绿色创新只有在金融市场运转良好的情况下才能促进碳减排[26]. 企业的绿色创新侧重于商业化和最终产品开发, 而研究机构专注于基础和上游创新, 这导致绿色技术缺乏商业化和营销, 故而难以抑制碳排放[10].

综上所述, 关于绿色创新与碳排放之间的关系在学术界并未形成统一的意见. 中国大多数城市仍处于绿色创新水平较低的阶段[27], 随着基础设施的大规模建设和绿色技术的发展, 不同地区之间绿色创新的相互联络日渐频繁和深入, 故而绿色创新在全国范围内形成了空间网络[28]. 那么, 这种绿色创新网络的具体特征有哪些?绿色创新网络与碳排放之间又存在怎样的关系?现有研究较少涉及这些问题. 城市是能源消费和碳排放的主要贡献者, 也是实施绿色创新发展战略的主体. 相较于省级层面, 从城市层面能更细致地探索绿色创新网络特征及其与碳排放之间的关系, 更有利于实现区域协同碳减排. 因此, 本文以中国254个城市为研究样本, 采用社会网络分析法探讨绿色创新网络特征及其对碳排放的影响, 不仅具有理论意义, 也为城市碳减排策略提供科学依据. 主要贡献包括:①本文基于关系数据和网络视角, 使用修正引力模型构建中国254个城市绿色创新网络, 从城市的视角更细致地揭示了绿色创新网络的结构形态, 从而丰富目前对绿色创新网络特征的定量分析;②运用网络联系数和网络密度等指标来描绘绿色创新网络整体结构特征, 通过度数中心度和中介中心度两个指标刻画绿色创新网络中各城市的地位和作用, 并以上述两个指标为解释变量, 揭示了绿色创新网络中心特征对碳排放的影响效应;③根据样本城市地理位置、人口规模的差异性, 讨论绿色创新网络中心特征对碳排放影响的异质性, 更详细地揭示了城市层面的差异性. 本文以能源消耗为中介变量, 运用中介效应模型揭示了绿色创新网络中心特征对碳排放的影响机制.

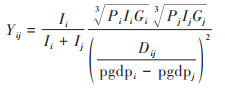

1 材料与方法 1.1 绿色创新网络构建在社会网络分析中, 常用引力模型来构建关联网络[29]. 与VAR和格兰杰检验等方法相比, 引力模型可以考虑地区间的经济实力、人口数量、距离远近和绿色创新等诸多因素, 故而应用最为广泛. 本文对传统的引力模型进行修正, 以确定各城市之间绿色创新的空间关联. 公式如下:

|

(1) |

式中, Yij为城市i和j之间的绿色创新引力, Pi和Pj分别为城市i和j的人口数量, Gi和Gj分别为城市i和j的地区生产总值(GDP), Ii和Ij分别为城市i和j的绿色创新指标, Dij为城市i和j之间的地理距离, pgdpi和pgdpj分别为城市i和j的人均GDP.

依据修正后的引力矩阵计算出各城市间的绿色创新关联矩阵. 为了便于描述, 本文对绿色创新关联矩阵进行二值化处理. 将矩阵中每行的平均值设为阈值(Aij), 高于阈值时, 记录为1, 表示这两个城市之间存在空间关联;低于阈值时, 记录为0, 表示为两个城市之间不存在空间关联, 如公式(2)所示.

|

(2) |

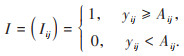

本文采用网络密度来描述绿色创新网络的整体特征, 网络密度越大, 就表示城市间绿色创新的关联越紧密. 具体的计算公式如下:

|

(3) |

式中, D为网络密度;n为城市节点数;d(ki, kj)为节点ki和kj之间的关系数量.

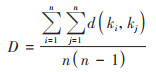

1.2.2 网络的个体特征度数中心度(DEG)是刻画节点城市在绿色创新网络中地位的最直接度量指标. DEG值越高, 则表示城市i与网络中与其他城市的联系越多, 即该城市在网络中处于中心位置. 计算方法如下:

|

(4) |

式中, L为与该城市直接相关联的城市数目, n为城市节点数.

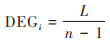

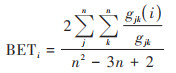

中介中心度(BET)反映城市i多大程度上位于绿色创新网络的枢纽位置. BET数值越高, 表明城市i在网络中越处于控制地位, 并发挥着“桥梁”或“中介”作用. 计算方法如下:

|

(5) |

式中, gjk(i)为两个城市j和k之间经过城市i的最短关联路径的数目, gjk为城市j和k之间所有的最短关联路径数目, n为城市节点数, 其中k≠j≠i, 并且j < k.

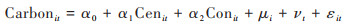

1.3 计量模型为了探讨绿色创新网络中心特征对碳排放的影响, 本文构建如下计量模型:

|

(6) |

式中, i为城市, t为时间;μi为个体固定效应, vt为时间固定效应. Carbon为碳排放量, Cen为绿色创新网络中心特性, 包括度数中心度(DEG)和中介中心度(BET);Con为控制变量;εit为随机干扰项.

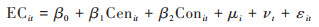

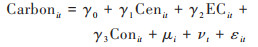

除了公式(6)所体现的总效应, 绿色创新网络中心特征还可能通过某些中介机制对碳排放产生间接影响. 比如, 绿色创新一方面能促进能源消费结构转型, 推动可再生能源发展, 提高能源利用效率, 减少化石能源依赖, 进而减少碳排放[30, 31]. 但另一方面, 绿色创新可能会产生回弹效应, 这会在某种程度上削弱或甚至完全抵消由于提升能源效率而实现的节能效果, 进而加剧碳排放[32~34]. 因此, 能源消耗可能起到了中介作用, 据此建立如下中介效应模型:

|

(7) |

|

(8) |

式中, EC为能源消耗量, 其他变量定义与公式(6)相同.

1.4 变量选取绿色创新:参考王婧等[35]的做法, 采用绿色专利申请数量来衡量绿色创新水平. 数据来自于中国专利全文数据库, 该数据库共包含申请号、专利名称、摘要、分类号、申请人和发明人等信息. 本文基于“国际专利分类绿色清单”, 根据专利分类号进行匹配识别是否为绿色专利以及绿色专利的具体类别, 并进一步加总到城市层面, 作为绿色创新的衡量指标.

二氧化碳排放量(Carbon):参考冯兰刚等[36]和李楠等[37]的做法, 采用清华大学关大博教授团队创建的中国碳核算数据库(CEADs), 该数据库构建了可交叉验证的多尺度碳排放核算方法体系, 凭借其权威性在现有研究中得到了广泛地采用[38, 39].

IPAT模型是一个用于分析和预测环境影响的简单概念框架, 由3个关键变量组成:人口、经济和技术. 通过分析这些变量的变化, 可以预测和评估未来环境影响的趋势. 同时, 该模型也强调了通过改变这3个因素中的任何一个或多个来减轻环境影响的可能性. 目前, IPAT模型被广泛用于探究碳排放的影响因素[40]. 因此, 本文参考该模型, 选择经济发展水平、人口规模、环境规制、政府干预和教育投入作为控制变量. 具体指标说明如下:经济发展水平(RGDP)采用各城市GDP的增长率来表示. 人口规模(POR)采用每km2人口数量的自然对数来表示. 环境规制(ER)采用工业二氧化硫去除率来表示. 政府干预(GOV)采用一般公共预算支出占GDP比例来衡量. 教育投入水平(EDU)采用教育支出占地方一般公共预算支出的比例来衡量. 能源消耗(EC)采用城市居民人均生活用电量来表示.

1.5 数据来源为了保证样本数据的连续性和可得性, 结合行政区划调整和数据缺失的情况, 以及社会网络分析软件Ucinet计算能力限制(Ucinet至多计算255×255的矩阵), 筛除掉2006~2019年间平均GDP位于后10%的城市和数据存在缺失的城市, 最终选择中国254个城市为样本. 文中所选指标数据主要来源于《中国城市统计年鉴》和各城市统计年鉴等, 缺失值采用线性插补法补齐. 各城市之间的距离以地理距离来表示.

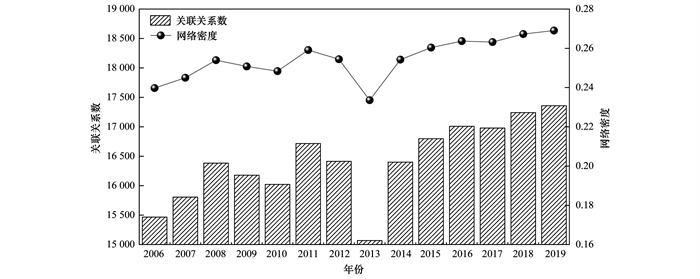

2 结果与讨论 2.1 绿色创新网络整体特征本文选用网络密度来描述绿色创新网络的整体特征, 以揭示网络中各城市之间的紧密程度. 网络密度越大, 表示城市间的关联越紧密. 由于研究样本中城市数量为254个, 故而网络中可能存在的最大关联数量为254×(254-1)=64 262个. 利用UCINET软件对2006~2019年254个城市的绿色创新网络密度进行计算, 结果如图 1所示. 在该网络中, 历年的关联关系数量均高于15 000, 除2013年以外网络密度基本保持不变, 主要维持在0.24~0.27之间波动. 2013年网络密度为0.233 6, 达到了14 a的最小值. 原因可能是2013年全球工业生产和贸易疲弱, 国际金融市场持续波动, 在整体经济持续低迷的背景下, 绿色创新在各城市之间受到阻碍. 但在2013年5月, 国务院印发“十二五”国家自主创新能力建设规划, 以及2014年中央提出“大众创业”和“万众创新”的新目标. 在这些政策的刺激下, 网络密度回升至0.254 2. 此后至2019年网络密度呈现稳步上升趋势. 这与Fan等[28]研究结果是一致的, 后者认为2018年中国省份绿色创新的网络密度为0.23.

|

图 1 2006~2019年绿色创新的关联关系与网络密度 Fig. 1 Association relations and network density of green innovation from 2006 to 2019 |

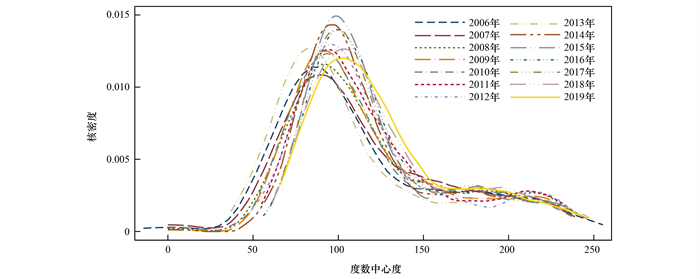

根据公式(4)和公式(5), 分别计算各城市绿色创新网络的度数中心度和中介中心度两个指标. 图 2为2006~2019年度数中心度的核密度估计, 横坐标表示度数中心度, 纵坐标表示核密度. 2006~2019年度数中心度核密度呈现右偏分布, 分布情况并没有明显变化, 曲线在100左右达到最高点, 峰度在0.01~0.015之间. 显示出绿色创新网络的度数中心度有明显的集中趋势, 意味着大多数城市度数中心度都接近100. 这也表明参与绿色创新的城市较为集中, 少数城市具有较强的创新能力, 且掌握了关联网络中发出关系的主动权. 大部分城市的绿色创新能力接近, 且创新能力较弱, 绿色创新网络有待进一步加强.

|

图 2 度数中心度的核密度 Fig. 2 Kernel density of degree centrality |

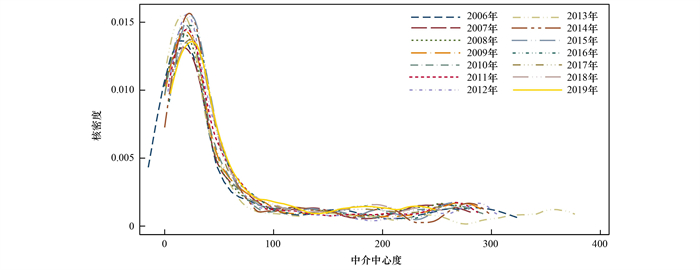

如图 3所示, 2006~2019年中介中心度核密度呈现右偏分布, 分布情况并没有明显变化, 曲线在25左右达到最高点, 峰度在0.013~0.015之间. 大多数城市的中介中心度都分布在0~100之间, 说明大部分城市的中介能力较为接近. 图 3中仅有个别城市的中介中心度达到最大值300, 说明少数城市在绿色创新网络中扮演重要“桥梁”作用. 图 3整体靠左侧收拢, 反映网络中的大多数城市的中介能力较弱. 随着时间推移核密度峰值在下降, 说明中介中心度数值小的城市在减少, 发挥重要中介作用的城市和几乎没有中介作用的城市在网络中的影响力差距依然很大, 但这种影响力差距在不断缩小.

|

图 3 中介中心度的核密度 Fig. 3 Kernel density of betweenness centrality |

表 1和表 2分别报告了2006、2010、2015和2019年各城市度数中心度和中介中心度前10的排名情况. 从度数中心度的排名来看, 4 a间排名前10的城市基本变化不大, 其中苏州、深圳、无锡、上海、北京和广州在4 a间均位于前10名. 从地理区位来看, 4 a间, 前10名中东部城市至少有8个, 中西部城市有1~2个, 东北部城市未出现. 这表明, 在主动发出空间关联方面, 东部城市占主导地位. 从中介中心度的排名来看, 其情况与度数中心度排名较为相似, 以苏州、深圳和无锡为代表的东部城市成为关联网络的主要发出城市. 东部城市占比达90%及以上, 在前10位中占有难以撼动的地位. 中部城市在2015年和2019年均出现一次, 西部城市在2010年出现1次, 前10名城市中仍未出现东北城市. 其中, 深圳3 a间均位于第一位, 表明深圳在关联网络中占有绝对重要的“中介”或桥梁地位. 中西部城市中, 以武汉、长沙和鄂尔多斯为代表, 发挥重要中介作用.

|

|

表 1 度数中心度排名前10的城市 Table 1 Top ten cities in terms of degree centrality |

|

|

表 2 中介中心度排名前10的城市 Table 2 Top ten cities in terms of betweenness centrality |

分区域来看, 长三角地区各城市绿色创新意识高, 绿色创新技术先进, 对其他城市具有较强的带动作用, 在绿色创新网络中处于重要的位置. 内陆地区以克拉玛依、长沙、合肥、郑州和鄂尔多斯为代表, 度数中心度在区域内最高. 254个城市度数中心度的平均值为127.12, 有91个城市数值高于平均值. 其中, 东部、中部、西部和东北城市数量分别为47、15、18和11个. 与此同时, 度数中心度位于末位90%的26个城市中, 东北、东部、中部和西部城市数量分别为1、9、4和3个. 由此可见, 东部地区的城市在绿色创新方面, 两级分化严重, 既有关系发出最多的城市, 如深圳、苏州和上海;也有关系发出最少的城市, 如肇庆、海口和清远. 这表明绿色创新发展有待继续加强, 各城市之间的空间关联有待进一步加深. 同时, 在该网络中, 各城市的中介中心度分化程度加剧. 中介中心度超过平均值的城市总数为73个, 其中, 东部、中部、西部和东北城市数量分别为43、13、11和6个, 可见东部城市仍占大部分席位. 这表明, 东部城市在绿色创新网络中占据重要的“中介”或“桥梁”地位, 其中深圳、苏州和无锡作为代表的东部城市具有较为发达的经济基础, 高新技术产业集聚, 教育资源丰富和人才集聚. 这些优势为绿色创新提供了充足的资金支持、技术支持和智力支持. 东部城市在国际交流和合作方面具有优势, 能够更容易地引进国外的先进技术和管理经验, 推动本地绿色创新的国际化进程. 此外, 东部城市还能通过中介作用, 辐射影响其他内陆城市, 促进中国绿色创新水平的提高.

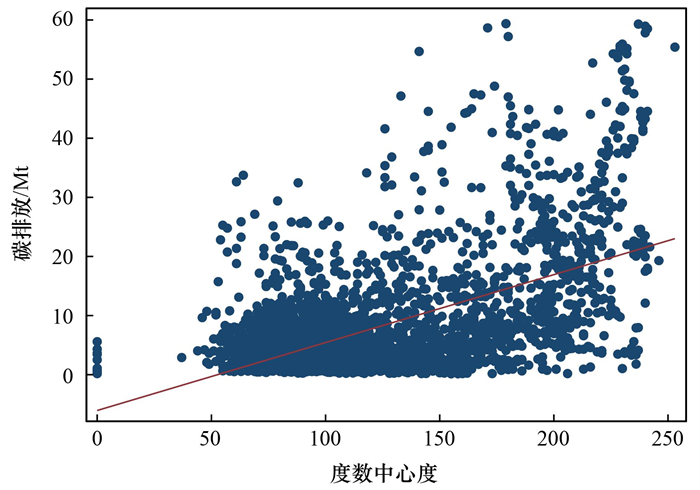

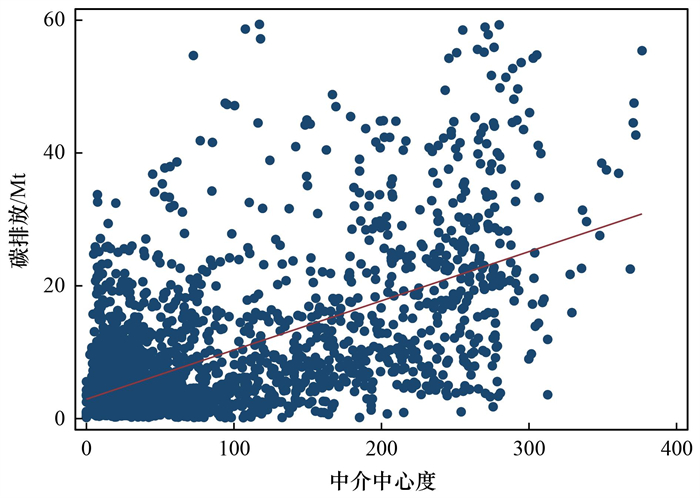

2.3 绿色创新网络对碳排放的影响分析 2.3.1 散点图基于数据的可获得性, 本文最终选取2006~2019年中国254个城市的面板数据进行实证研究. 首先对度数中心度、中介中心度与碳排放进行相关趋势分析, 绘制散点图和拟合曲线如图 4和图 5所示. 可以看出, 度数中心度、中介中心度与碳排放均具有明显的正相关性, 表明随着各城市网络中心位置的提升, 碳排放呈上升趋势.

|

图 4 度数中心度和碳排放量的散点图 Fig. 4 Scatter plot of degree centrality and carbon emissions |

|

图 5 中介中心度和碳排放的散点图 Fig. 5 Scatter plot of betweenness centrality and carbon emissions |

本文分别以度数中心度和中介中心度作为解释变量, 考察绿色创新网络中心特征对碳排放的影响, 表 3报告了基准回归结果以及主要解释变量滞后一期的回归结果. 在控制了一系列影响碳排放的变量之后, 模型1和模型2中, 度数中心度和中介中心度的回归系数均显著为正, 表明各城市中心位置的提升加剧了碳排放. 具体来说, 度数中心度每增加1%, 碳排放增加0.738%;中介中心度每增加1%, 碳排放增加0.224%. 从前文分析可以发现, 度数中心度和中介中心度高的城市大多为较发达的城市, 主要集中于东部沿海地区, 如苏州、深圳、无锡和广州等, 这些城市通常人口和产业聚集, 经济发达. 一方面, 随着城市的扩张, 能源消耗、工业产出和交通量均会显著提高, 加之人口聚集增加了住房需求, 城市建设全面提速, 进一步直接加剧碳排放[41]. 比如, 在城市电力消费方面, 有学者发现节电技术创新对城市电力消费有显著的正向影响, 特别是在东部城市这种影响表现得尤为显著[42]. 另一方面, 城市空间关联网络加速了创新要素在地区间的流动与扩散, 促进了不同类型城市之间绿色创新知识的交流[43], 加之在“虹吸效应”的作用下, 绿色创新资源更容易向核心城市聚集[44]. 但是技术创新又存在一定的碳回弹效应, 即技术进步在提高能源利用效率后, 产生的碳减排量小于碳回弹效应带来的碳增排量时, 表现为碳排放净增长[33, 34]. 因此, 上述城市在绿色创新网络形成的初期阶段, 在政策导向和“虹吸效应”的引导下, 均企图在网络中占据更核心的地位, 从而加大城市扩张, 聚集更多产业、资源和信息, 从而加剧能源消耗. 因此, 绿色创新网络中心地位的提升, 促进了碳排放. 这也表明, 本文的发现与上述研究的结果基本一致.

|

|

表 3 基准回归结果1) Table 3 Benchmark regression results |

从控制变量来看, 经济发展水平的回归系数均为负, 且均在5%显著性水平下显著, 说明经济发展水平提升会抑制碳排放, 符合环境库兹涅茨曲线的变化趋势. 人口规模系数为正, 且均在1%显著性水平下显著, 说明人口规模的扩大可能会导致生产生活行为数量的增加, 进而增加碳排放量. 环境规制回归系数为正, 在10%水平下显著, 即说明环境规制力度越大, 碳排放量越大, 这与Wang等[45]的研究结果一致, 可能是由于此时两者的关系正处于倒U型曲线的左侧. 政府干预的回归系数为负, 均在1%水平下显著, 说明政府干预能有效抑制碳排放量, 原因可能在于, 在双碳目标约束下, 各地方政府会将更多的财政支出用于碳减排. 教育投入强度的回归系数在1%的水平下显著为负, 说明增加教育投入能抑制碳排放, 可能原因在于教育投入有利于提高市民整体素质, 从而推广低碳生活方式, 如推行低碳出行、无纸化办公和垃圾分类等, 进而抑制碳排放.

由于绿色创新可以划分为技术发展阶段和成果转化阶段两个阶段, 各阶段从投资到产出的过程都有一定的时滞. 所以, 应充分重视绿色创新网络中心性对碳排放影响的滞后效应. 表 3中的模型3和模型4报告了度数中心度和中介中心度滞后一期对碳排放的影响. 两个指标的回归系数的方向和显著性均与模型1和模型2保持一致, 表明度数中心度和中介中心度与碳排放的关系稳定.

2.3.3 稳健性检验本文采用3种方式进行稳健性检验, 回归结果如表 4所示. 首先是采用控制变量的滞后一期进行参数估计, 结果如模型1和模型2所示. 度数中心度和中介中心度与碳排放呈现出正向关系, 且影响系数均在1%水平上显著, 与前文结论一致. 其次是将碳排放量替换为人均碳排放量, 回归结果如模型3和模型4所示. 度数中心度和中介中心度的回归系数均在1%或5%的水平上显著为正, 仅系数数值发生轻微变动, 系数方向未发生变化, 也与前文结论基本一致. 第三是采用绿色发明专利申请量作为绿色创新的衡量指标, 重新测算度数中心度和中介中心度, 回归结果如模型5和模型6所示. 度数中心度和中介中心度的回归系数大小和方向并未发生明显改变, 与前文所得结论相同. 上述3种检验结果均表明本研究结论具有稳健性.

|

|

表 4 稳健性检验 Table 4 Robustness test |

2.3.4 异质性检验

(1)地理位置异质性 按照国务院2014发布的划分标准, 将样本城市划分为东北、东部、中部和西部这四大区域, 分别检验地理位置影响下各城市的网络中心特征对碳排放的影响, 结果如表 5所示. 可以发现, 在东北、东部和西部地区, 度数中心度的系数在1%或者5%的水平上显著为正, 而在中部地区度数中心度的系数不显著. 此外, 在东北、东部和西部地区, 中介中心度的系数也在1%或者5%的水平上显著为正, 而在中部地区中介中心度的系数不显著. 这表明在东北、东部和西部地区, 城市网络中心位置的提升将显著加剧碳排放, 这与全国情形基本一致. 而在中部地区, 城市网络中心位置的提升将不会影响碳排放. 从3个地区的回归系数值来看, 无论是度数中心度, 还是中介中心度, 东北地区的回归系数值最大, 东部次之, 西部最低.

|

|

表 5 地理位置异质性的回归结果 Table 5 Regression results of geographical location heterogeneity |

(2)城市规模异质性 本文根据城市人口规模的大小, 将城市划分为大、中和小这3种类型, 回归结果如表 6所示. 在大型城市中, 度数中心度和中介中心度回归系数均在1%的水平上显著. 在中型和小型城市中, 度数中心度和中介中心度的回归系数均不显著. 说明在大型城市里, 城市网络中心位置的提升对碳排放产生正向影响, 即各城市发出的直接关联关系越多, 在网络中占据越中心的位置, 该城市的碳排放量越多. 原因可能在于, 大城市一般都位于绿色创新网络的核心位置, 而绿色创新又需要大量的资本、人才、产业以及基础设施, 由此对碳排放产生促进作用.

|

|

表 6 城市规模异质性回归结果 Table 6 Regression results of urban scale heterogeneity |

(3)分位数回归 本文将继续采用分位数回归分析法, 探究网络中心特征在不同分位条件下对碳排放的影响效应. 表 7和表 8分别报告了基准模型在碳排放10%、25%、50%、75%和90%分位数点的回归结果. 由此可见, 不同分位数水平下, 度数中心度和中介中心度对碳排放作用的系数符号方向完全一致, 且均通过1%的显著性检验. 从系数值来看, 网络中心特征对碳排放的促进作用不断增大, 度数中心度的回归系数从0.327增至0.455, 中介中心度的回归系数从0.101增至0.153, 表明城市网络中心位置提升对碳排放的促进作用会随着碳排放量的增加而不断增大.

|

|

表 7 度数中心度的分位数回归结果 Table 7 Quantile regression results of degree centricity |

|

|

表 8 中介中心度的分位数回归结果 Table 8 Quantile regression results of betweenness centricity |

2.3.5 中介效应分析

本文以能源消耗作为中介变量, 采用两步回归法, 对能源消耗的中介效应机制进行检验, 结果如表 9所示. 在第1列中, 度数中心度和能源消耗呈现显著正向相关, 度数中心度每增加1%, 能源消耗将增加0.301%. 在第2列中, 引入能源消耗之后, 度数中心度和能源消耗均与碳排放正相关, 这表明能源消耗在度数中心度与碳排放之间存在中介效应. 同样, 第3列和第4列的数据也表明, 能源消耗在中介中心度与碳排放之间存在中介效应. 可能原因为绿色创新的初期, 需要增加基础设施、建设研发基地和购买电子设备等, 在前期准备过程中和初期绿色技术探索过程中, 会增加用电量和能源消费. 此外, 技术进步的节能减排效应还可能被回弹效应所掩盖, 技术进步所节约的能源成本会鼓励使用更多的能源. 以上表明能源消耗在网络中心位置和碳排放之间存在中介效应.

|

|

表 9 中介效应回归结果 Table 9 Regression results of mediating effect |

为验证中介效应的存在, 本文还使用Sobel方法进行检验, 如表 10所示. 根据Z统计量结果, 大于0.97即拒绝原假设, 表明存在中介效应. 其中度数中心度和中介中心度的间接效应分别为0.165和0.054, 直接效应分别为0.250和0.078, 中介效应占比分别为39.75%和40.91%. 这表明能源消费是网络中心特征影响碳排放的重要途经.

|

|

表 10 Sobel检验1) Table 10 Sobel test |

3 政策启示

中国各城市政府应加大绿色创新的支持力度, 鼓励高校、研究所和企业结合当地具体情况, 研发具有自身特点和符合当地产业发展的绿色技术, 使更多地区和行业融入绿色创新网络之中. 如以深圳、苏州、无锡和南京为代表的核心城市, 应继续发挥自身优势和影响能力, 辐射引领中国其他城市的绿色创新. 位于网络边缘的城市如肇庆、海口和清远, 要结合本地区具体情况, 增加与核心城市的联系, 如派遣研发人员前往核心城市进行学习, 或举办绿色创新交流会, 不断探寻有助于当地产业发展的绿色低碳发展新途径.

绿色创新网络形成的初期会增加碳排放, 这就要求各城市在制定碳达峰目标时, 应因地制宜, 兼顾做好绿色创新发展与碳排放的统筹, 尤其是应创建绿色创新联系的有效性, 优化绿色创新联络关系, 规划适合本地区绿色低碳发展路径, 切忌盲目发展绿色技术, 重量轻质, 造成重复建设和资源浪费, 从而加剧碳排放.

由于在东北和东部地区绿色创新网络对碳排放的促进作用大于西部地区, 因此应注重将东北和东部地区的绿色创新资源配置到西部地区, 探索绿色创新和碳减排协同推进的发展模式. 鉴于大型城市中, 绿色创新网络的中心位置会加剧碳排放, 因此大城市应主动减少部分创新资源, 将其配置到中、小型城市中, 一方面能降低自身的碳排放, 避免大城市病, 另一方面也能带动中、小型城市的绿色创新发展.

各城市应在绿色创新过程中注重提升能源利用效率, 推动能源消费结构变革, 减少技术创新对传统能源的依赖程度. 此外, 在绿色创新基础设施建设过程中, 应采取ICT基础设施绿色化等对冲措施, 避免通信基站、数据中心等产生过多的碳排放.

4 结论(1)在2006~2019年之间, 中国绿色创新网络的整体结构较为稳定, 关联关系数量在稳步增加, 整体网络密度值在呈现上升的趋势. 度数中心度和中介中心度均呈右偏分布. 这意味着, 在绿色创新网络中, 少数城市发出的关联关系在整个网络中占比较大, 并且少数城市具有重要的中介地位. 就个体网络特征而言, 以深圳、苏州和无锡为代表的长三角地区和珠三角地区, 在中国绿色创新网络中占据核心位置;仅有73个城市发挥着“中介”作用, 影响其他城市之间的联络.

(2)由于中国绿色创新网络处于形成初期, 各城市的网络中心特征, 如度数中心度和中介中心度对碳排放产生正向促进作用. 且这一研究结论通过滞后一期主要解释变量、滞后一期控制变量、替换主要解释变量以及替换被解释变量依然显著.

(3)异质性检验发现, 绿色创新网络中心位置的提升加剧了东北、东部和西部地区的碳排放, 在东北地区影响效应最大、东部次之、西部最低, 而在中部地区影响作用不显著. 在大型城市中, 网络中心位置的提升加剧了碳排放, 但在中、小型城市中则不显著. 此外, 网络中心位置提升对碳排放的促进作用会随着碳排放的增加而不断增强. 从影响机制来看, 网络中心位置的提升会通过能源消耗促进碳排放, 中介效应机制稳定且可信.

| [1] | Pörtner H O, Roberts D C, Tignor M, et al. Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of working group Ⅱ to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. |

| [2] | Li W, Elheddad M, Doytch N. The impact of innovation on environmental quality: evidence for the non-linear relationship of patents and CO2 emissions in China[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 292. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.112781 |

| [3] | Wang Y, Guo C H, Chen X J, et al. Carbon peak and carbon neutrality in China: goals, implementation path and prospects[J]. China Geology, 2021, 4(4): 720-746. |

| [4] |

刘润璞, 彭栓, 陈玉烁, 等. 中国省域差异化碳达峰评价方法与应用[J]. 环境科学, 2024, 45(3): 1233-1242. Liu R P, Peng S, Chen Y S, et al. Research on the evaluation method and application of provincial differentiated carbon peaking in China[J]. Environmental Science, 2024, 45(3): 1233-1242. |

| [5] | Liang Z Y, Chen J, Jiang D Y, et al. Assessment of the spatial association network of green innovation: role of energy resources in green recovery[J]. Resources Policy, 2022, 79. DOI:10.1016/j.resourpol.2022.103072 |

| [6] |

杨阳, 曾刚, 葛世帅, 等. 国内外绿色创新研究进展与展望[J]. 经济地理, 2022, 42(3): 10-21. Yang Y, Zeng G, Ge S S, et al. Research progress and prospects of green innovation at home and abroad[J]. Economic Geography, 2022, 42(3): 10-21. |

| [7] | Wang X Z, Li J, Song R, et al. 350 cities of China exhibited varying degrees of carbon decoupling and green innovation synergy[J]. Energy Reports, 2022, 8(Suppl 6): 312-323. |

| [8] | Niu Z Y, Yan C X, Tan F F. Green innovation and eco-efficiency: interaction between society and environment of sustainable development demonstration belt in China[J]. Environmental Technology & Innovation, 2024, 34. DOI:10.1016/j.eti.2024.103620 |

| [9] | Liu J L, Duan Y X, Zhong S. Does green innovation suppress carbon emission intensity? New evidence from China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(57): 86722-86743. DOI:10.1007/s11356-022-21621-z |

| [10] | Lin B Q, Ma R Y. Green technology innovations, urban innovation environment and CO2 emission reduction in China: fresh evidence from a partially linear functional-coefficient panel model[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 176. DOI:10.1016/j.techfore.2021.121434 |

| [11] | Xu L, Fan M T, Yang L L, et al. Heterogeneous green innovations and carbon emission performance: evidence at China's city level[J]. Energy Economics, 2021, 99. DOI:10.1016/j.eneco.2021.105269 |

| [12] | Xie R H, Teo T S H. Green technology innovation, environmental externality, and the cleaner upgrading of industrial structure in China—Considering the moderating effect of environmental regulation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 184. DOI:10.1016/j.techfore.2022.122020 |

| [13] | Amin N, Shabbir M S, Song H M, et al. A step towards environmental mitigation: do green technological innovation and institutional quality make a difference?[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 190. DOI:10.1016/j.techfore.2023.122413 |

| [14] | Shao X F, Zhong Y F, Liu W, et al. Modeling the effect of green technology innovation and renewable energy on carbon neutrality in N-11 countries? Evidence from advance panel estimations[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 296. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.113189 |

| [15] | Shao S, Guo L F, Yu M L, et al. Does the rebound effect matter in energy import-dependent mega-cities? Evidence from Shanghai (China)[J]. Applied Energy, 2019, 241: 212-228. DOI:10.1016/j.apenergy.2019.03.007 |

| [16] | Gu W, Zhao X H, Yan X B, et al. Energy technological progress, energy consumption, and CO2 emissions: empirical evidence from China[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 236. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.117666 |

| [17] | Mongo M, Belaïd F, Ramdani B. The effects of environmental innovations on CO2 emissions: empirical evidence from Europe[J]. Environmental Science & Policy, 2021, 118: 1-9. |

| [18] | Erdogan S, Okumus I, Guzel A E. Revisiting the Environmental Kuznets Curve hypothesis in OECD countries: the role of renewable, non-renewable energy, and oil prices[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(19): 23655-23663. DOI:10.1007/s11356-020-08520-x |

| [19] | Agyabeng-Mensah Y, Ahenkorah E N K, Korsah G N A. The mediating roles of supply chain quality integration and green logistics management between information technology and organisational performance[J]. Journal of Supply Chain Management Systems, 2019, 8(4): 1-17. |

| [20] | Dauda L, Long X L, Mensah C N, et al. Innovation, trade openness and CO2 emissions in selected countries in Africa[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 281. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.125143 |

| [21] | Gao K, Yuan Y J. Spatiotemporal pattern assessment of China's industrial green productivity and its spatial drivers: evidence from city-level data over 2000-2017[J]. Applied Energy, 2022, 307. DOI:10.1016/j.apenergy.2021.118248 |

| [22] |

李婉红, 李娜. 绿色创新、数字化转型与高耗能企业碳减排绩效[J]. 管理工程学报, 2023, 37(6): 66-76. Li W H, Li N. Green innovation, digital transformation and energy-intensive enterprises carbon emission reduction performance[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2023, 37(6): 66-76. |

| [23] | Khattak S I, Ahmad M, ul Haq Z, et al. On the goals of sustainable production and the conditions of environmental sustainability: does cyclical innovation in green and sustainable technologies determine carbon dioxide emissions in G-7 economies[J]. Sustainable Production and Consumption, 2022, 29: 406-420. DOI:10.1016/j.spc.2021.10.022 |

| [24] |

金红, 段德忠. 长江经济带城际绿色技术流动的时空特征及减排效应研究[J]. 地理科学进展, 2024, 43(1): 17-32. Jin H, Duan D Z. Spatial and temporal characteristics of intercity green technology flows and emission reduction effects in the Yangtze River Economic Belt[J]. Progress in Geography, 2024, 43(1): 17-32. |

| [25] |

熊爱华, 丁友强, 胡玉凤. 低碳门槛下绿色创新补贴对全要素生产率的影响[J]. 资源科学, 2020, 42(11): 2184-2195. Xiong A H, Ding Y Q, Hu Y F. Impact of low-carbon subsidies and green innovation on total factor productivity in view of the threshold effect of carbon emission reduction[J]. Resources Science, 2020, 42(11): 2184-2195. |

| [26] | Paramati S R, Mo D, Huang R X. The role of financial deepening and green technology on carbon emissions: evidence from major OECD economies[J]. Finance Research Letters, 2021, 41. DOI:10.1016/j.frl.2020.101794 |

| [27] | Peng W B, Yin Y, Kuang C G, et al. Spatial spillover effect of green innovation on economic development quality in China: evidence from a panel data of 270 prefecture-level and above cities[J]. Sustainable Cities and Society, 2021, 69. DOI:10.1016/j.scs.2021.102863 |

| [28] | Fan J D, Xiao Z H. Analysis of spatial correlation network of China's green innovation[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 299. DOI:10.1016/j.jclepro.2021.126815 |

| [29] |

徐妍, 何禄瑶. 数字经济空间关联网络的碳排放效应: 动态演化与作用机制[J]. 环境科学, 2024, 45(9): 5069-5085. Xu Y, He L Y. Carbon emission effects of spatially connected networks in the digital economy: dynamic evolution and mechanism of action[J]. Environmental Science, 2024, 45(9): 5069-5085. |

| [30] |

邬彩霞. 中国低碳经济发展的协同效应研究[J]. 管理世界, 2021, 37(8): 105-116, 9. Wu C X. Research on the synergistic effect of low-carbon economy in China[J]. Journal of Management World, 2021, 37(8): 105-116, 9. |

| [31] |

许文立, 孙磊. 市场激励型环境规制与能源消费结构转型——来自中国碳排放权交易试点的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(7): 133-155. Xu W L, Sun L. Market-incentive environmental regulation and energy consumption structure transformation[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2023, 40(7): 133-155. |

| [32] | Wang J D, Dong X C, Dong K Y. How does ICT agglomeration affect carbon emissions? The case of Yangtze River Delta urban agglomeration in China[J]. Energy Economics, 2022, 111. DOI:10.1016/j.eneco.2022.106107 |

| [33] |

贾锐宁, 邵帅, 杜克锐, 等. 中国碳回弹效应的时空格局、动态演进及驱动因素——基于改进的碳排放随机前沿模型的实证考察[J]. 中国软科学, 2022(12): 23-34. Jia R N, Shao S, Du K R, et al. Spatial-temporal pattern, dynamic evolution, and driving factors of carbon rebound effect in China: based on improved stochastic frontier model of carbon emission[J]. China Soft Science, 2022(12): 23-34. |

| [34] | Zhu Y K, Lan M D. Digital economy and carbon rebound effect: evidence from Chinese cities[J]. Energy Economics, 2023, 126. DOI:10.1016/j.eneco.2023.106957 |

| [35] |

王婧, 杜广杰. 中国城市绿色创新空间关联网络及其影响效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(5): 21-27. Wang J, Du G J. Spatial association network of green innovation in Chinese cities and its impact effect[J]. China Population, Resources and Environment, 2021, 31(5): 21-27. |

| [36] |

冯兰刚, 阳文丽, 王忠, 等. 中国数字经济与城市碳排放强度: 时空演化与作用机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(1): 150-160. Feng L G, Yang W L, Wang Z, et al. Digital economy and urban carbon emission intensity in China: spatio-temporal evolution and mechanisms[J]. China Population, Resources and Environment, 2023, 33(1): 150-160. |

| [37] |

李楠, 刘弯弯, 朱书涵, 等. 湖南省工业领域碳减排与空气质量改善协同[J]. 环境科学, 2024, 45(3): 1274-1284. Li N, Liu W W, Zhu S H, et al. Coordinated control of carbon emission reduction and air quality improvement in the industrial sector in Hunan Province[J]. Environmental Science, 2024, 45(3): 1274-1284. |

| [38] | Shan Y L, Liu J H, Liu Z, et al. An emissions-socioeconomic inventory of Chinese cities[J]. Scientific Data, 2019, 6. DOI:10.1038/sdata.2019.27 |

| [39] | Shan Y L, Guan Y R, Hang Y, et al. City-level emission peak and drivers in China[J]. Science Bulletin, 2022, 67(18): 1910-1920. |

| [40] |

张江艳. 基于扩展STIRPAT模型LMDI分解的碳排放脱钩因素[J]. 环境科学, 2024, 45(4): 1888-1897. Zhang J Y. Research on carbon emission decoupling factors based on STIRPAT model and LMDI decomposition[J]. Environmental Science, 2024, 45(4): 1888-1897. |

| [41] | Hong S F, Hui E C M, Lin Y Y. Relationship between urban spatial structure and carbon emissions: a literature review[J]. Ecological Indicators, 2022, 144. DOI:10.1016/j.ecolind.2022.109456 |

| [42] |

谢里, 陈宇. 节能技术创新有助于降低能源消费吗?——"杰文斯悖论"的再检验[J]. 管理科学学报, 2021, 24(12): 77-91. Xie L, Chen Y. Can energy-saving innovation help reduce energy consumption?: Re-examination of the Jevons' paradox[J]. Journal of Management Sciences in China, 2021, 24(12): 77-91. |

| [43] |

王雨飞, 倪鹏飞, 赵佳涵, 等. 交通距离、通勤频率与企业创新——高铁开通后与中心城市空间关联视角[J]. 财贸经济, 2021, 42(12): 150-165. Wang Y F, Ni P F, Zhao J H, et al. Travel distance, commuting frequency and corporate innovation from the perspective of high-speed rail and spatial relationship with central cities[J]. Finance & Trade Economics, 2021, 42(12): 150-165. |

| [44] |

檀菲菲, 王飞跃, 占华. 长江经济带城市绿色创新空间关联网络演化分析[J]. 华东经济管理, 2023, 37(9): 34-43. Tan F F, Wang F Y, Zhan H. Analysis of the evolution of urban green innovation spatial correlation network in the Yangtze River Economic Belt[J]. East China Economic Management, 2023, 37(9): 34-43. |

| [45] | Wang H P, Zhang R J. Effects of environmental regulation on CO2 emissions: an empirical analysis of 282 cities in China[J]. Sustainable Production and Consumption, 2022, 29: 259-272. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46