2. 中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012

2. State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China

近地面臭氧(O3)是一种典型的光化学二次污染物, 主要由挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)在光照条件下反应生成, 对空气质量、农作物产率和人体健康都有负面影响[1, 2]. 此外, O3作为一种温室气体, 对全球气候变化也有重大影响[3]. 近年来, 随着我国对大气污染治理力度的加大, 大气环境中细颗粒物(PM2.5)污染整体呈现减缓趋势[4], 与此同时, 区域性大气光化学污染问题显现, 突出表现为近地面环境空气O3浓度总体呈现逐年上升的趋势, 且污染范围呈现扩大趋势[5, 6], O3污染已成为制约我国环境空气质量改善的重要问题之一.

作为我国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心, 北京市近年来经济快速发展, 机动车保有量不断增加, O3污染形势日益凸显. Wang等[7]于2005年在北京市昌平区观测到O3小时体积分数最高可达286×10-9, 是我国公开报道中的最高值, 自此引起学者对北京市O3污染的广泛关注, 并对O3浓度的长期变化开展了相关研究. Ding等[8]利用北京市探空数据研究发现, 1995~2005年期间O3浓度每年大约以2%的速率增长. Tang等[9]发现2001~2006年7~9月近地面O3体积分数以(1.1±0.5)×10-9 a-1速率上升. Wang等[10]研究发现, 北京地区对流层O3柱浓度在2002~2010年期间也以每年4.6%的速率增长. Zhang等[11]基于北京大学点位的长期观测发现, 在2005~2011年8月期间, 尽管VOCs和NOx均呈下降趋势, 但白天O3体积分数却以2.6×10-9 a-1的速率增长. 为有效控制大气污染, 我国于2013年实施《大气污染防治行动计划》, 部署了一系列措施包括调整产业结构、加大治理力度、加快企业技术改造等以减少污染物排放. 但Chen等[12]利用北京大学点位O3数据分析发现, 2013~2019年O3日最大8h滑动平均值(MDA8 O3)仍以2.3×10-9 a-1的速率增长. 而Ren等[13]基于北京市12个国控站点O3数据分析表明, 2014~2020年MDA8 O3的90百分位值(即年评价值)和4~9月MDA8 O3分别以每年0.32 μg·m-3和0.19 μg·m-3的速率下降. 因此, 不同时间和不同站点的选取对O3变化趋势分析结果均有影响.

近年来, 北京市又陆续出台《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》《北京市深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划》《北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》等方案, 持续推进生态环境质量改善. 准确掌握近年来O3浓度水平和变化趋势对有效评估管控措施成效和进一步有效控制O3污染至关重要. 为控制O3污染, 需要量化区域背景和局地生成的贡献, 才能更好地确定人为源前体物排放控制策略以持续地降低O3浓度. 目前常用量化区域背景O3浓度的方法包括背景点原位观测[14 ~ 16]、主成分分析(PCA)方法[17, 18]、美国得克萨斯州的环境质量委员会(TCEQ)区域背景估算方法[17, 19, 20]和空气质量模型模拟[21, 22]. Xue等[23]通过TCEQ区域背景估算法分析发现, 2002~2013年区域背景浓度增加是造成中国香港地区O3浓度上升的重要原因. 吴琳等[19]评估了PCA和TCEQ两种方法估算的2012~2016年中国香港O3区域背景浓度, 发现两种方法结果表现出很好的一致性, 但PCA分析结果略高于TCEQ. Wang等[24]结合PCA和TCEQ方法分析表明, 2018~2020年山东省O3来源以区域背景贡献为主, 且PCA结果比TCEQ高出约20×10-9. 总的来说, PCA和TCEQ方法均适用于发展成熟且有长期监测数据的空气质量监测网络, 但PCA方法计算的区域背景O3浓度常高于TCEQ[17, 19, 24, 25]. TCEQ方法具有结果相对可靠、不确定性小等优点, 被广泛用于国内外区域背景O3浓度估算[17, 19, 23 ~ 26].

北京市拥有完善的臭氧监测数据网络, 但目前针对北京市区域背景O3浓度长期变化研究较少. 本研究基于2018~2022年北京市34不同类型点位O3浓度, 对比分析了近地面O3时序分布特征, 并对O3超标污染情况进行了统计分析, 最后采用TCEQ方法量化了北京市O3区域背景浓度, 以期为北京市大气污染领域研究和O3污染防控提供理论依据和科学支持.

1 材料与方法 1.1 数据来源本研究范围为北京全市, 所使用的O3和NO2小时浓度数据来自北京市生态环境监测中心(http://www.bjmemc.com.cn/), 时间段为2018年1月1日至2022年12月31日. 首先对获取的数据进行初步处理, 删除零值和负值, 剔除数据完整度低于90%的站点, 最终选择34个监测站点, 覆盖全市16区. 每个站点数据完整度均大于98%. 因《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)[27]在2018年9月将污染物浓度状态由标准状态改为参比状态(https://www.mee.gov.cn/gkml/sthjbgw/sthjbgg/201808/t20180815), 为合理评估O3浓度变化, 本研究全部采用体积分数(×10-9)进行分析, 使用R语言中的Foqat包[28]对O3数据进行处理, 并计算MDA8 O3.

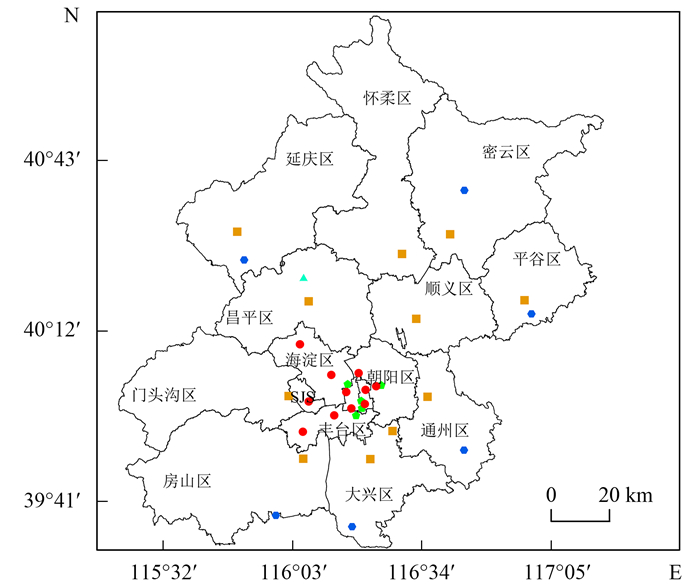

参考北京市生态环境监测中心站对监测点的划分, 根据不同站点功能, 本研究将选取的监测点分为北京市环境评价点(简称北京市)、城区环境评价点(简称城区点)、郊区环境评价点(简称郊区点)、城市清洁对照点(简称清洁点)、区域背景传输点(简称区域点)和交通污染监控点(简称交通点)等5个类型的站点, 具体站点分布如图 1所示. 其中, 北京市用于反映北京市的环境空气质量, 仅包括国控站点中的城区评价点;城区点用于反映北京城区的环境空气质量;郊区点用于反映北京郊区的环境空气质量;清洁点用于反映北京市不受污染影响的空气质量背景水平[29];区域点布设在北京市周边人为活动较少的地方, 用以反映区域污染的传输情况;交通点主要布设在重点交通道路附近, 用于反映道路移动源对空气质量的影响. 因2022年开始北京市不再公开区域点和交通点所包括的站点信息, 因此2022年两类点位不纳入后续讨论. 具体类型包括的监测站点见表 1所示.

|

由于空间位置有限, 核心区中的东城区和西城区未标记, SJS为石景山区;红色圆形为城区点位, 橙色方形为郊区点位, 蓝绿色三角形为清洁点位, 绿色五边形为交通点位, 深蓝色六边形为区域点位 图 1 本研究中观测站点位置分布 Fig. 1 Location of monitoring stations in Beijing |

|

|

表 1 北京市空气质量自动监测系统中点位类型及包括的站点 Table 1 Types of sites and monitoring stations included in Beijing's automatic air quality monitoring system |

1.2 TCEQ方法

鉴于北京市的空气质量自动监测网络已对北京市进行了良好的覆盖, 基于观测的区域背景O3定量方法中TCEQ方法结果较为可靠, 且北京市空间尺度有限, 因此本研究采用TCEQ方法对2018~2022年区域背景和本地生成O3浓度进行估算. TCEQ方法[20]利用MDA8 O3进行分析, 假设无论风向如何变化, 总有一个站点处于北京市的上风向, 可以捕获外界输入的区域气团, 而其他站点会一定程度上受到本地光化学生成的影响. 所有监测站点的MDA8 O3最小值作为区域背景O3, DMA8 O3最大值作为该区域的最大O3浓度, 而MDA8 O3最大与最小值之差则可以反映本地前体物排放的O3生成能力. 考虑到站点的特殊性, 本研究中仅选取城区点、郊区点和清洁点这3个点位的站点进行评估. 因存在NO的“滴定作用”, 为准确评估区域背景和本地生成对O3浓度的贡献, 本研究利用总氧化剂Ox(Ox= O3+ NO2)代替O3进行计算, 所有站点中的MDA8 Ox最小值代表北京市的区域背景O3浓度, MDA8 Ox最大值代表北京市的最大O3浓度, 二者之间的差值代表北京市的本地O3生成浓度.

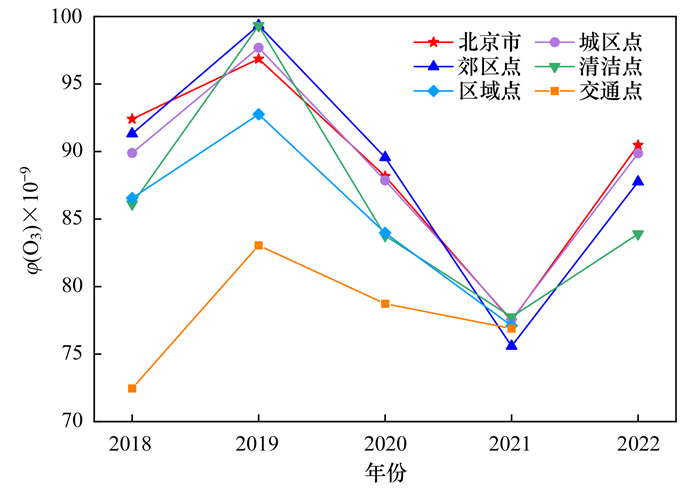

2 结果与讨论 2.1 臭氧污染变化特征 2.1.1 臭氧年度变化图 2显示了北京市: 城区点、郊区点、清洁点、区域点和交通点等5个类型点位的MDA8 O3的年度变化, 按照《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)[30]中的评价方法, 全年MDA8 O3的第90百分位数为年评价值. 2018~2022年北京市环境空气φ(O3)年评价值依次为92.2×10-9、96.7×10-9、87.8×10-9、77.4×10-9和90.2×10-9. 从图 2中可以看到, 过去5 a的5个类型点位中2019年O3的年评价值最高, φ(O3)最高为99.4×10-9, 2021年φ(O3)的年评价值最低(76.3×10-9). 与2019年相比, 2020和2021年O3年评价值逐渐下降, 这可能由于北京市为深入推进VOCs治理, 自2020年印发实施了VOCs治理专项行动方案(https://www.mee.gov.cn/ywdt/dfnews/202007/t20200717_789788.shtml). 2022年各类型点位O3浓度均有所反弹, 这可能与不利的气象因素有关[31], 类似的O3反弹现象在其他城市中也有发现[32, 33]. 王占山等[34]研究表明从2006~2015年北京市定陵整体O3浓度呈下降趋势[0.5 μg·(m3·a)-1], 官园、琉璃河和前门均呈上升趋势, Chen等[35]研究也表明从2013~2019年北京市城区站点的MDA8 O3的年评价值以2.30×10-9 a-1速率增长. 本研究发现从2018~2022年除交通点位外, 其余点位的φ(O3)年评价值整体均呈下降趋势, 其中城区点位以每年(2.02±2.27)×10-9 a-1的速率下降, 这可能是因为2020年和2021年O3体积分数下降明显. 相比2019年, 2021年各类型站点下降比例范围为7%~24%, 这也间接说明北京市近年来大气污染综合治理攻坚措施取得成效.

|

图 2 2018~2022年北京市及不同类型点位的O3年度变化 Fig. 2 Annual variations in O3 concentrations in Beijing and different types of sites from 2018 to 2022 |

5个类型点位中交通点位O3体积分数一般最低, 这是由于交通道路上的移动源排放NO对O3有“滴定作用”[36]. 城区点和郊区点之间φ(O3)年评价值相差不大, 而作为城市清洁对照点的定陵点位φ(O3)年评价值在2019年(99.3×10-9)和2021年(77.7×10-9)均为最高. 王占山等[34]研究也发现2006~2015年北京市定陵站O3年均浓度比官园、琉璃河和前门这3个站点都高. 区域点位与清洁点位O3年评价值相近(除2019年), 这说明北京市O3不仅受到人为活动影响严重, 区域传输对O3的贡献也十分重要.

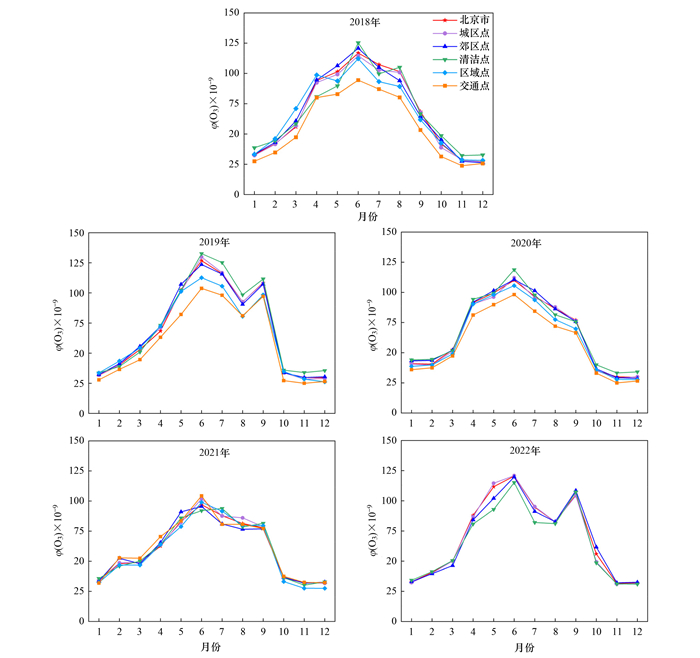

2.1.2 臭氧月度变化图 3显示了北京市, 及其城区点、郊区点、清洁点、区域点和交通点等5个类型点位的MDA8 O3的月度变化. 参考《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 633⁃2013)[30]中的年评价值计算方法, 每月MDA8 O3的第90百分位数为月评价值. 近地面O3主要由VOCs和NOx在光照条件下经过一系列自由基生成、传递和终止反应生成[37], 反应速率会受到多种气象因素影响, 例如温度、光强和湿度等. 强光照和高温有利于O3的光化学生成, 从图 3中可以看到, 每年不同类型点位O3均有相似的月度变化, 从1月开始O3体积分数逐渐升高, 到6月达到最高月评价值, 然后体积分数开始下降, 12月达到最低水平. 参考《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633-2012)[38]中MDA8 O3大于160 μg·m-3(75×10-9)定义为污染天, 本研究将φ(O3)月评价值大于75×10-9定义为O3污染月. 除2019和2021年外, O3污染月最早均出现在4月, 并最晚可持续到9月结束, 说明北京市应在进入夏季之前提早对O3前体物进行管控以降低O3浓度.

|

图 3 2018~2022年北京市及不同类型点位的O3月度变化 Fig. 3 Monthly variations in O3 concentrations in Beijing and different types of sites from 2018 to 2022 |

2018~2020年φ(O3)最高月评价值均出现在清洁对照点, 最低月评价值均出现在交通点, 而2021年和2022年, 最高月评价值分别出现在交通点和城区点, 清洁对照点为各类型站点中最低点位. 与年评价值相同, 最高月评价值出现在2019年(132.7×10-9), 最低月评价值出现在2021年(104.3×10-9). 值得注意的是, 2019和2022年的9月均出现短暂上升趋势, 月评价值呈明显的“M”型变化, 9月φ(O3)比8月分别增加18%和29%, 这与之前研究的结论一致[13]. 结合图 2和图 3可发现, 9月φ(O3)升高的年份其O3年评价值也高, 因此北京市应提前预防9月O3超标现象, 在气象条件不利的年份更应加强本地O3前体物管控力度.

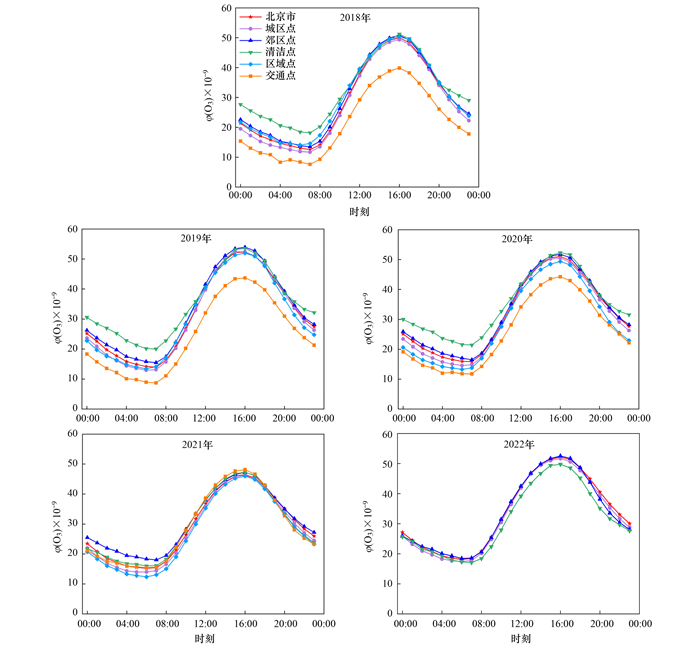

2.1.3 臭氧日变化图 4显示了2018~2022年北京市平均日变化, 北京市和5个类型点位O3均呈现一致的单峰型变化特征[39]. 可以看到, 尽管O3是光化学生成的二次产物, O3体积分数峰值未出现在光照辐射最强的中午. 各点位O3体积分数峰值全部集中在16:00[40], 谷值基本集中在清晨06:00~07:00, 这说明O3还会受到区域传输的影响. 分点位来看, 2018~2020年交通点O3体积分数明显低于其他点位, 而2021年无明显差异, 类似情况也出现在年评价值和月评价值变化中. 2018~2020年在上午10:00之前和夜间20:00之后, 清洁点位O3体积分数明显高于其他点位, 表明清洁地区NO体积分数低于其他类型点位, 夜间对O3滴定效应较弱. 但该现象在2021~2022年未出现, 且2022年清洁点位O3体积分数在日间略低于同年份其他点位和其他年份同时刻(除2021年), 这说明近两年北京市O3污染防治取得初步成效.

|

图 4 2018~2022年北京市及不同类型点位的O3日变化 Fig. 4 Diurnal variations in O3 concentrations in Beijing and different types of sites from 2018 to 2022 |

2018~2021年北京市、城区点、郊区点、清洁点和区域点, φ(O3)峰值最高均出现在2019年, 各点位体积分数依次为52.3×10-9、52.4×10-9、53.9×10-9、53.5×10-9和51.9×10-9. 交通点φ(O3)峰值出现在2021年, 为48.1×10-9. 2022年, 北京市、城区点和郊区点的O3体积分数峰值均仅次于2019年, 清洁点的O3体积分数峰值仅高于2021年, 这说明近两年O3污染有所减缓, 但峰值超标仍需引起注意. 清洁点φ(O3)谷值最低值出现在2021年(16.0×10-9), 谷值最高值出现在2020年(21.4×10-9). 区域点φ(O3)谷值最低值出现在2020年(13.3×10-9), 谷值最高值出现在2018年(14.1×10-9). 交通点φ(O3)谷值最低值出现在2018年(7.6×10-9), 谷值最高值出现在2021年(15.4×10-9). 北京市、城区站和郊区站φ(O3)谷值最低值均出现在2018年, 分别为12.5×10-9、11.7×10-9和13.5×10-9, 而谷值的最高值均出现在2022年, 分别为18.1×10-9、17.4×10-9和18.4×10-9, 这说明对于人员生活密集的地区, 需进一步加强O3前体物VOCs和NOx的人为排放管控以降低O3浓度水平.

2.2 臭氧超标情况分析参考《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)[27]和《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 633-2013)[30], 将MDA8 O3 < 75×10-9(标况条件下为160 μg·m-3)定义为优良天, 75×10-9≤MDA8 O3 < 100.5×10-9(标况条件下为215 μg·m-3)定义为轻度污染天, 100.5×10-9≤MDA8 O3 < 124.5×10-9(标况条件下为265 μg·m-3)定义为中度污染天, 124.5×10-9≤MDA8 O3 < 373×10-9(标况条件下为800 μg·m-3)定义为重度污染天. 2018~2022年北京市各类型站点的O3污染天数及超标情况见表 2, 其中超标率为污染天的占比, 重污染率为重度污染天的占比.

|

|

表 2 2018~2022年北京市各类型站点O3污染天数及超标率 Table 2 Number of O3 pollution days and exceedance rate of O3 pollution at different types of sites in Beijing from 2018 to 2022 |

从超标率来看, 2018~2022年北京市环境空气O3体积分数超标率呈现与年评价值类似的波动变化, 2019年O3污染超标率最高(21.6%), 2021年超标率最低(11.2%). 尽管2022年北京市O3年评价值低于2018年, 但2022年O3污染超标率高于2018年, 说明2022年O3污染处于“复苏”趋势. 不同类型站点中, 2018年以郊区点O3污染超标率最高, 而2019~2022年均以城区点O3污染超标率最高, 表明更活跃的人为活动对O3污染有更高的贡献. 2018~2020年交通点O3污染超标率明显低于其他点位, 而2021年交通站O3污染超标率与城区点持平, 可能是受疫情影响车流量较少, 从而NO“滴定效应”减弱. 从重污染率来看, 2018~2022年北京市环境空气O3重污染率也呈波动变化, 以2019年最高(1.4%), 2018和2021年最低(0.3%), 2022和2020年持平(0.8%). 5个类型站点中, 城区点和郊区点O3重污染率与北京市变化类似, 2019年最高和2021年最低. 清洁点的O3重污染率在2018~2020年均明显高于其他点位, 与2013~2015年分析结果相同[34]. 2021年除城区点未出现O3重污染外, 其他点位O3重污染率均为0.3%, 2022年清洁点O3重污染率也为0.3%, 且低于同年其他点位. 交通点在2018~2021年均未出现O3重污染.

3种O3污染类型天气(轻度污染、中度污染和重度污染)中以轻度污染为主, 超标天数范围为31~58 d, 其次为中度污染, 超标天数范围为5~25 d, 重度污染天数最少, 除2019年外, 各类型点位均少于5 d. 对于北京市环境空气O3, 轻度污染天和中度污染天MDA8 O3最高出现在2019年(89.2×10-9和112.2×10-9), 而重度污染天MDA8 O3最高出现在2020年(141.3×10-9), 说明重污染率高不等同于重度污染天O3平均浓度高. 2022年城区点的重度污染天MDA8 O3体积分数均为近6年中最高, 郊区点和清洁点也高于2019年同点位水平. 与2019年相比, 2022年各类型点位中轻度污染天MDA8 O3体积分数较低, 优良天和重度污染天O3体积分数均较高, 中度污染天相差不大. 因此, 尽管O3体积分数年评价值呈下降趋势, 但从重污染程度来看, O3污染形势仍然非常严峻. 根据“十四五”生态环境保护规划, 北京市要求到2025年基本消除重污染天气, 北京市亟需进一步加强本地前体物排放管控和联防联控.

2.3 臭氧区域背景浓度变化通过TCEQ方法计算的北京市区域背景浓度与区域点位各站点的MDA8 Ox值作相关性分析发现, 2018~2022年相关系数r2分别在0.89~0.95、0.84~0.90、0.89~0.93、0.85~0.88和0.83范围内, 这表明TCEQ方法可以合理地估算传输进入北京市的区域背景浓度.

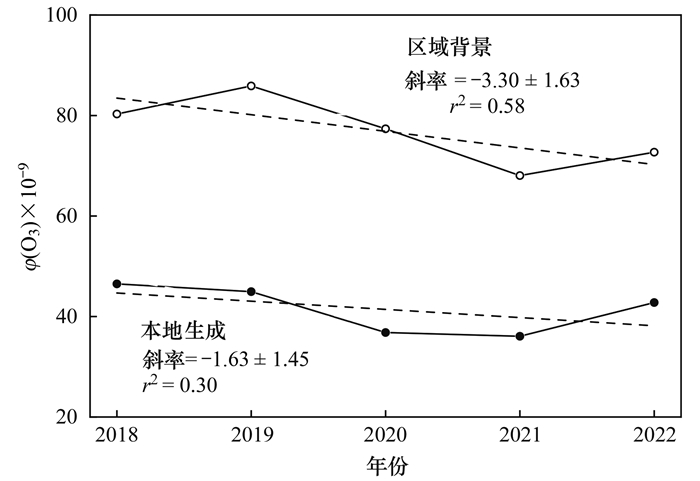

本研究通过TCEQ方法计算了2018~2022年年平均区域背景和本地生成的Ox体积分数变化趋势, 如图 5所示. 从中可以看出, 区域背景和本地生成的φ(Ox)整体均呈现下降趋势, 年均下降速率分别为(-3.30±1.63)×10-9 a-1和(-1.63±1.45)×10-9 a-1, 其中区域背景的下降更显著(r2=0.58). 相比北京市环境空气O3体积分数年评价值变化, 区域背景的下降速率更快, 本地生成下降速率较慢, 说明区域背景对北京市O3体积分数下降贡献更大. 2018~2022年年平均最大MDA8 Ox值分别为127.8×10-9、126.8×10-9、111.9×10-9、98.4×10-9和113.6×10-9, 其中区域背景的φ(Ox)分别为80.3×10-9、85.9×10-9、77.4×10-9、68.0×10-9和72.7×10-9, 区域背景的贡献占比范围为63%~68%, 本地生成不到40%. 该结论与北京市其他研究[41, 42]的结论相似, 但与姚青等[43]利用TCEQ方法得出的包括北京在内的京津冀北部以本地生成为主的结果并不一致, 这可能与研究区域和所选站点不同有关. 区域背景浓度年际变化与北京市O3类似, 在2019年最高, 2021年最低, 这可能与区域背景的贡献率更高有关. 在O3污染天(MDA8 O3 > 75×10-9), 2018~2022年平均区域背景的φ(Ox)分别为103.6×10-9、113.2×10-9、106.1×10-9、92.9×10-9和95.6×10-9, 本地生成的φ(Ox)值分别为55.2×10-9、63.8×10-9、56.7×10-9、49.1×10-9和65.9×10-9. 区域背景和本地生成均有所增加, 升高比例分别可达29%~37%和19%~54%, 且最高均出现在2020年. 与全年相比, O3污染天中区域背景贡献率变化不大(59%~65%), 说明为降低O3污染, 降低区域背景浓度的控制手段可能更有效.

|

图 5 2018~2022年北京市区域背景和本地生成的Ox年变化趋势 Fig. 5 Annual trends in regional background and locally generated Oxconcentrations in Beijing from 2018 to 2022 |

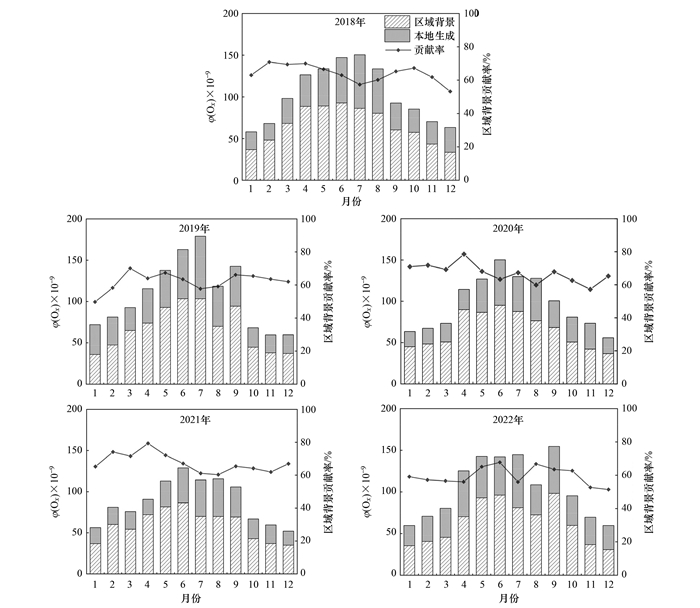

为进一步评估区域传输对北京市O3的贡献, 图 6展示了2018~2022年区域背景和本地生成的Ox体积分数月变化及区域背景的贡献率. 可以看到, 2018~2022年每个月区域背景φ(Ox)均高于本地生成, 5 a的区域背景贡献率的范围分别为53.3%~70.0%、49.7%~70.1%、57.2%~71.8%、60.3%~74.1%和51.4%~67.7%. 这个结果与张树宪等[44]和赵芸程等[45]利用区域空气质量模型分别模拟的2019年和2017年6月本地源排放对北京市O3贡献率小于47.4%和45.4%结果相近. 从图 6也可以看出, 区域背景φ(Ox)整体呈先上升再下降的趋势, 于6月达到最高, 表明区域背景传输也受季节影响, 夏季大气活跃度高更有利于污染物传输, 这与刘光瑾等[22]在河南省发现O3浓度变化在夏季受省外传输影响最大的结论一致. 此外, 夏季(6~8月)本地生成的Ox浓度明显高于冬季(11~12月和1月)生成浓度, 这可能与夏季气温高、辐射强等因素有关. 值得注意的是, 2019和2022年的9月区域背景φ(Ox)均有明显升高, 且2022年9月本地生成φ(Ox)也有所升高, 因此2019年9月O3 φ(Ox)短暂上升的现象可归因于区域背景的传输导致, 而2022年9月除区域背景传输影响外, 本地化学生成的影响也不容忽视. 总的来说, 尽管夏季区域背景和本地生成φ(Ox)均升高, 但夏季区域背景的贡献率相比其他月仍较低, 贡献率的范围在57%~67%之间. 由此可见, 在夏季控制O3污染不仅需要区域联防联控, 继续加强北京市本地O3前体物的减排也至关重要.

|

图 6 2018~2022年北京市区域背景和本地生成的Ox月变化及区域背景的贡献率 Fig. 6 Monthly variations in regional background and locally generated Oxconcentrations and the percentage contribution from regional background Oxin Beijing from 2018 to 2022 |

(1) 2018~2022年期间, 北京市、城区点、郊区点及清洁点O3年评价值整体均呈下降趋势, 2019年北京市O3年评价值最高, 2022年O3出现反弹. O3月评价值最高均出现在6月, 最高点位常出现在清洁点, 各类型点位9月均易出现O3超标现象. O3呈明显的单峰型日变化, 峰值集中在16:00. 城区点、郊区点及清洁点O3小时浓度峰值均出现在2019年, 其次为2022年, 近几年O3浓度虽呈下降趋势但小时峰值仍会出现超标.

(2) 从O3超标率来看, 2019年最高, 且城区点常高于其他点位, 说明人为活动对O3污染影响较高. 从重污染来看, 近几年呈波动变化, 清洁点重污染率在2018~2020年明显高于其他点位, 2021~2022年持平. O3超标天中虽以轻度污染为主, 但2020~2022年城区点、郊区点和清洁点重度污染天O3平均浓度均高于2019年.

(3) TCEQ方法分析结果表明, 近年来北京市区域背景和本地生成均呈现下降趋势, 其中区域背景对O3浓度下降的贡献更大. 全年及O3污染天中均以区域背景贡献为主, 夏季受大气活动和气温辐射等因素的影响, 区域背景和本地生成浓度均有所增加, 但区域背景的贡献占比降低. 除区域背景贡献外, 本地生成的增加容易造成9月(2022年)O3超标.

(4) 总的来说, 从重污染程度来看, 北京市为完成“十四五”基本消除重污染天气目标, 在控制本地O3前体物的排放量的同时, 还需进一步优化京津冀及周边区域联防联控以降低区域背景O3浓度.

| [1] | Suciu L G, Griffin R J, Masiello C A. Regional background O3 and NOxin the Houston-Galveston-Brazoria (TX) region: a decadal-scale perspective[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2017, 17(11): 6565-6581. DOI:10.5194/acp-17-6565-2017 |

| [2] | Schauberger B, Rolinski S, Schaphoff S, et al. Global historical soybean and wheat yield loss estimates from ozone pollution considering water and temperature as modifying effects[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2019, 265: 1-15. DOI:10.1016/j.agrformet.2018.11.004 |

| [3] | Morgenstern O, Zeng G, Dean S M, et al. Direct and ozone-mediated forcing of the Southern Annular Mode by greenhouse gases[J]. Geophysical Research Letters, 2014, 41(24): 9050-9057. DOI:10.1002/2014GL062140 |

| [4] | Zhang Q, Zheng Y X, Tong D, et al. Drivers of improved PM2.5 air quality in China from 2013 to 2017[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019, 116(49): 24463-24469. |

| [5] |

杨欣, 杨元琴, 李红, 等. 基于气象条件指数的我国重点区域PM2.5和臭氧复合污染气象影响评估[J]. 环境科学, 2023, 44(12): 6433-6440. Yang X, Yang Y Q, Li H, et al. Meteorological impact assessment of PM2.5 and O3 complex pollution in key regions of China based on meteorological conditions index[J]. Environmental Science, 2023, 44(12): 6433-6440. DOI:10.13227/j.hjkx.202212101 |

| [6] | Wang T, Xue L K, Brimblecombe P, et al. Ozone pollution in China: a review of concentrations, meteorological influences, chemical precursors, and effects[J]. Science of the Total Environment, 2017, 575: 1582-1596. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.10.081 |

| [7] | Wang T, Ding A J, Gao J, et al. Strong ozone production in urban plumes from Beijing, China[J]. Geophysical Research Letters, 2006, 33(21). DOI:10.1029/2006GL027689 |

| [8] | Ding A J, Wang T, Thouret V, et al. Tropospheric ozone climatology over Beijing: analysis of aircraft data from the MOZAIC program[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2008, 8(1): 1-13. DOI:10.5194/acp-8-1-2008 |

| [9] | Tang G, Li X, Wang Y, et al. Surface ozone trend details and interpretations in Beijing, 2001-2006[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2009, 9(22): 8813-8823. DOI:10.5194/acp-9-8813-2009 |

| [10] | Wang Y, Konopka P, Liu Y, et al. Tropospheric ozone trend over Beijing from 2002-2010: ozonesonde measurements and modeling analysis[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2012, 12(18): 8389-8399. DOI:10.5194/acp-12-8389-2012 |

| [11] | Zhang Q, Yuan B, Shao M, et al. Variations of ground-level O3 and its precursors in Beijing in summertime between 2005 and 2011[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2014, 14(12): 6089-6101. DOI:10.5194/acp-14-6089-2014 |

| [12] | Chen Y L, Li H C, Karimian H, et al. Spatio-temporal variation of ozone pollution risk and its influencing factors in China based on Geodetector and Geospatial models[J]. Chemosphere, 2022, 302. DOI:10.1016/j.chemosphere.2022.134843 |

| [13] | Ren J, Hao Y F, Simayi M, et al. Spatiotemporal variation of surface ozone and its causes in Beijing, China since 2014[J]. Atmospheric Environment, 2021, 260. DOI:10.1016/j.atmosenv.2021.118556 |

| [14] | Vingarzan R. A review of surface ozone background levels and trends[J]. Atmospheric Environment, 2004, 38(21): 3431-3442. DOI:10.1016/j.atmosenv.2004.03.030 |

| [15] |

肖建军, 汪太明, 王业耀, 等. 中国自然背景地区臭氧浓度时空变化特征分析[J]. 环境科学研究, 2022, 35(9): 2128-2135. Xiao J J, Wang T M, Wang Y Y, et al. Analysis of ozone time series variation in atmospheric background area in China[J]. Research of Environmental Sciences, 2022, 35(9): 2128-2135. |

| [16] |

沈劲, 何灵, 程鹏, 等. 珠三角北部背景站臭氧浓度变化特征[J]. 生态环境学报, 2019, 28(10): 2006-2011. Shen J, He L, Cheng P, et al. Characteristics of ozone concentration variation in the northern background site of the Pearl River Delta[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2019, 28(10): 2006-2011. |

| [17] | Langford A O, Senff C J, Banta R M, et al. Regional and local background ozone in Houston during Texas Air Quality Study 2006[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2009, 114(D7). DOI:10.1029/2008JD011687 |

| [18] |

梁昱, 刘禹含, 王红丽, 等. 基于主成分分析的上海春季近地面臭氧污染区域性特征研究[J]. 环境科学学报, 2018, 38(10): 3807-3815. Liang Y, Liu Y H, Wang H L, et al. Regional characteristics of ground-level ozone in Shanghai based on PCA analysis[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2018, 38(10): 3807-3815. |

| [19] |

吴琳, 薛丽坤, 王文兴. 基于观测的臭氧污染研究方法[J]. 地球环境学报, 2017, 8(6): 479-491. Wu L, Xue L K, Wang W X. Review on the observation-based methods for ozone air pollution research[J]. Journal of Earth Environment, 2017, 8(6): 479-491. |

| [20] | Nielsen-Gammon J, Tobin J, McNeel A, et al. A conceptual model for eight-hour ozone exceedances in Houston, Texas part Ⅰ: background ozone levels in eastern Texas[R]. Texas: Texas A & M University, 2005. |

| [21] | Skipper T N, Hu Y T, Odman M T, et al. Estimating US background ozone using data fusion[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(8): 4504-4512. |

| [22] |

刘光瑾, 苏方成, 徐起翔, 等. 河南省18个城市大气污染物分布特征、区域来源和传输路径[J]. 环境科学, 2022, 43(8): 3953-3965. Liu G J, Su F C, Xu Q X, et al. One-year simulation of air pollution in central China, characteristics, distribution, inner region cross-transmission, and pathway research in 18 cities[J]. Environmental Science, 2022, 43(8): 3953-3965. DOI:10.13227/j.hjkx.202111126 |

| [23] | Xue L K, Wang T, Peter K K L, et al. Increasing external effects negate local efforts to control ozone air pollution: a case study of Hong Kong and implications for other Chinese cities[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48(18): 10769-10775. |

| [24] | Wang F T, Zhang K, Xue J, et al. Understanding regional background ozone by multiple methods: a case study in the Shandong region, China, 2018-2020[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2022, 127(22). DOI:10.1029/2022JD036809 |

| [25] | Berlin S R, Langford A O, Estes M, et al. Magnitude, decadal changes, and impact of regional background ozone transported into the greater Houston, Texas, area[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(24): 13985-13992. |

| [26] |

闫慧, 张维, 侯墨, 等. 我国地级及以上城市臭氧污染来源及控制区划分[J]. 环境科学, 2020, 41(12): 5215-5224. Yan H, Zhang W, Hou M, et al. Sources and control area division of ozone pollution in cities at prefecture level and above in China[J]. Environmental Science, 2020, 41(12): 5215-5224. DOI:10.13227/j.hjkx.202005094 |

| [27] |

GB 3095-2012, 环境空气质量标准[S]. GB 3095-2012, Ambient air quality standard[S]. |

| [28] | Chen T S. Foqat: field observation quick analysis toolkit[DB/OL]. 10.5281/zenodo.4735828. |

| [29] | Cheng N L, Chen Z Y, Sun F, et al. Ground ozone concentrations over Beijing from 2004 to 2015: variation patterns, indicative precursors and effects of emission-reduction[J]. Environmental Pollution, 2018, 237: 262-274. |

| [30] |

HJ 663-2013, 环境空气质量评价技术规范(试行)[S]. HJ 663-2013, Technical regulation for ambient air quality assessment (on trial)[S]. |

| [31] |

杨镇江, 李柯, 廖宏, 等. 2022年夏季历史极端高温下我国近地表臭氧污染及气象成因分析[J]. 大气科学, 2023. Yang Z J, Li K, Liao H, et al. Analysis of surface ozone pollution in China amid the record summertime extreme heat of 2022[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 2023. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2302.22211 |

| [32] |

杨天顺, 吴丽晴, 卢硕, 等. 2015-2022年荆州市O3污染特征及其源区分析[J]. 环境科学学报, 2024, 44(5): 285-298. Yang T S, Wu L Q, Lu S, et al. Analysis of O3 pollution characteristics and source areas in Jingzhou city from 2015 to 2022[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2024, 44(5): 285-298. |

| [33] |

钱昱先, 王刚, 孟庆晓, 等. 2019-2022年华北平原典型地区不同污染等级和污染持续时间下的O3污染规律及来源[J]. 中国环境科学, 2024, 44(7): 3581-3591. Qian Y X, Wang G, Meng Q X, et al. Characteristics and sources of O3 pollution under different pollution levels and durations in typical areas of North China Plain from 2019 to 2022[J]. China Environmental Science, 2024, 44(7): 3581-3591. |

| [34] |

王占山, 李云婷, 安欣欣, 等. 2006~2015年北京市不同地区O3浓度变化[J]. 环境科学, 2018, 39(1): 1-8. Wang Z S, Li Y T, An X X, et al. Variation of O3 concentration in different regions of Beijing from 2006-2015[J]. Environmental Science, 2018, 39(1): 1-8. DOI:10.13227/j.hjkx.201705276 |

| [35] | Chen S Y, Wang H C, Lu K D, et al. The trend of surface ozone in Beijing from 2013 to 2019: indications of the persisting strong atmospheric oxidation capacity[J]. Atmospheric Environment, 2020, 242. DOI:10.1016/j.atmosenv.2020.117801 |

| [36] | Xu J, Ma J Z, Zhang X L, et al. Measurements of ozone and its precursors in Beijing during summertime: impact of urban plumes on ozone pollution in downwind rural areas[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2011, 11(23): 12241-12252. |

| [37] | Li K, Jacob D J, Liao H, et al. Anthropogenic drivers of 2013-2017 trends in summer surface ozone in China[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019, 116(2): 422-427. |

| [38] |

HJ 633-2012, 环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)[S]. HJ 633-2012, Technical regulation on ambient air quality index (on trial)[S]. |

| [39] |

贾海鹰, 尹婷, 瞿霞, 等. 2015年北京及周边地区臭氧浓度特征及来源模拟[J]. 中国环境科学, 2017, 37(4): 1231-1238. Jia H Y, Yin T, Qu X, et al. Characteristics and source simulation of ozone in Beijing and its surrounding areas in 2015[J]. China Environmental Science, 2017, 37(4): 1231-1238. |

| [40] |

朱彬, 安俊岭, 王自发, 等. 光化学臭氧日变化特征与其前体物关系的探讨[J]. 南京气象学院学报, 2006, 29(6): 744-749. Zhu B, An J L, Wang Z F, et al. Relations of diurnal variations of photochemical ozone to its precursors[J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology, 2006, 29(6): 744-749. |

| [41] |

张莹, 许建敏, 汪瑶, 等. 京津冀地区2015~2020年臭氧持续污染事件特征、气象影响及潜在源区分析[J]. 中国环境科学, 2023, 43(6): 2714-2721. Zhang Y, Xu J M, Wang Y, et al. Characteristics, meteorological impacts and potential sources of persistent ozone pollution events in Beijing-Tianjin-Hebei Region during 2015~2020[J]. China Environmental Science, 2023, 43(6): 2714-2721. |

| [42] |

潘锦秀, 安欣欣, 刘保献, 等. 北京市臭氧污染跳变型特征及影响因素分析[J]. 环境科学, 2024, 45(3): 1371-1381. Pan J X, An X X, Liu B X, et al. Analysis of the jumping characteristics and influencing factors of ozone pollution in Beijing[J]. Environmental Science, 2024, 45(3): 1371-1381. DOI:10.13227/j.hjkx.202304048 |

| [43] |

姚青, 马志强, 郝天依, 等. 京津冀区域臭氧时空分布特征及其背景浓度估算[J]. 中国环境科学, 2021, 41(11): 4999-5008. Yao Q, Ma Z Q, Hao T Y, et al. Temporal and spatial distribution characteristics and background concentration estimation of ozone in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. China Environmental Science, 2021, 41(11): 4999-5008. |

| [44] |

张树宪, 李洋, 张众志, 等. 基于CMAQ/ISAM空气质量模型的北京市夏季臭氧来源解析研究[J]. 环境科学研究, 2022, 35(5): 1183-1192. Zhang S X, Li Y, Zhang Z Z, et al. Source apportionment of ozone in summer in Beijing based on CMAQ/ISAM air quality model[J]. Research of Environmental Sciences, 2022, 35(5): 1183-1192. |

| [45] |

赵芸程, 李杰, 杜惠云, 等. 北京夏季近地面臭氧及其来源的数值模拟研究[J]. 环境科学学报, 2019, 39(7): 2315-2328. Zhao Y C, Li J, Du H Y, et al. Numerical simulation of near-surface ozone and its sources in Beijing in summer[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2019, 39(7): 2315-2328. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46