2. 中国科学院大气物理研究所大气边界层物理和大气化学国家重点实验室, 北京 100029;

3. 北京城市气象研究院, 京津冀环境气象预报预警中心, 北京 100089

2. State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;

3. Environmental Meteorology Forecast Center of Beijing-Tianjin-Hebei, Beijing 100089, China

近地层臭氧和细颗粒物被认为是影响环境空气质量最主要的两种大气污染物[1], 近年来, 国家采取了一系列的大气污染防治措施, 使得我国大部分城市的细颗粒物污染逐年减轻, 冬半年空气质量得到了显著改善, 但臭氧污染仍呈现逐年加重的态势(尤其是夏半年)[2]. 2018年我国空气质量分析报告指出: 中国169个地级及以上城市中, 以臭氧每日最大8 h平均浓度(统一用O3表示)为首要污染物的天数占总超标天数的43.5%, 年均值为169μg·m-3, 超标天数为13.7%, 其年均浓度超过了世界卫生组织(WHO)颁布的空气质量准则(air quality guidelines)[3]中O3的标准(100μg·m-3), 尤其是夏半年, O3已取代细粒子成为我国部分大气污染防治区域首要污染物.与此同时, O3是一种具有强氧化性的气体, 会对人体造成损害[4], 目前已有大量生物医学研究表明, O3与人群急诊就诊、住院及死亡等多种健康结局存在显著关联[5, 6], O3对人群健康的不利影响已经引起我国政府部门和广大民众及研究学者的广泛关注, 当前我国的区域空气质量管控已经进入了细粒子和O3协同防治的深水区, 大气环境持续改善任重道远[7].

众所周知, O3的产生通常受前体物排放和大气化学反应的影响, 但区域O3浓度变化与气象背景场密切相关, 受多种环境因素影响, 不同区域诱发O3污染的气象成因存在明显的地域差异[8, 9], 从而导致不同区域地表O3浓度气象因子研究一直是比较热门的话题.前人学者已从O3扩散及传输和污染气象成因等方面, 应用地理信息系统软件、空间自相关分析和天气客观分型等多种方法, 开展了一系列相关研究[10~14].已有研究发现就影响O3的气象因子而言, 前人主要研究了太阳辐射、温度(尤其是最高气温)、相对湿度、风速和降水等气象因子对O3浓度的影响[15~17], 且气象因子的影响因区域不同而各异.但现有研究大多只考虑O3浓度与气象因子之间的线性关系而忽略了不同变量间复杂的非线性关系.近期有研究指出O3的组分和来源较为复杂, 气象因子的影响包括复杂的物理化学过程, 因此需要考虑O3浓度和不同气象因子之间复杂的非线性关系[18].目前越来越多研究尝试运用非线性模型和方法探讨影响大气污染物浓度变化的因素, 而广义可加模型(generalized additive models, GAMs)就是其中之一[19], GAMs是由广义线性模型和可加模型发展而来的, 其优点是可以同时拟合响应变量与解释变量之间复杂的线性和非线性关系, 该模型十分灵活, 且并非事先建立好的, 而是由所研究的数据驱动的[20].贺祥等[21]的研究率先尝试基于GAMs模型开展南京市2013~2015年影响因素交互作用对PM2.5浓度变化的影响, 并取得了较好地效果.但现阶段关于运用非线性模型方法探讨影响因素对O3浓度变化的影响研究还很有限, 从影响因素交互作用对O3浓度变化影响的研究成果更是鲜见报道.

成都平原作为四川盆地经济和文化中心, 尤其是近几年夏季由光化学反应造成的以O3为代表的大气污染日趋凸显, 现阶段关于成都市当地O3污染气象成因方面的研究也已很多[22, 23], 一方面, 现有研究更多侧重于线性相关关系而忽略了O3与气象因子之间复杂的非线性关系, 另一方面, 现有的研究没有考虑不同气象因子交互作用对O3浓度变化的影响效应.基于此, 本研究在借鉴前人研究成果的基础上, 选取人口密度大且夏季O3污染重的成都市作为研究对象, 尝试运用GAMs模型构建成都市O3浓度变化与其主要气象因子(主要包括常规气象要素和污染气象参数)之间复杂的非线性关系, 在此基础上, 进一步深入探讨不同气象因子交互作用对O3浓度变化的影响特征, 以期为当地开展O3污染防治提供一定的科学依据.

1 材料与方法 1.1 资料来源 1.1.1 大气环境监测资料2014年1月1日至2019年12月31日成都市大气污染物数据来源于中华人民共和国生态环境部(http://www.mee.gov.cn/), 包括6个国控监测站点每日臭氧8h浓度平均最大值(后面统一采用O3表示, μg·m-3), 6个国控监测站点中包括3个城市环境评价站点(金泉两河、三瓦窑、沙河铺)、2个交通污染监控站点(十里店、梁家巷)和1个郊区环境评价站点(灵岩寺).这些站点从中心市区到边远郊区分散在成都市, 覆盖了成都市大部分空间地区和典型地形. 通过6个国控监测站点平均来获取成都市O3浓度均值, 计算严格参照环境空气质量标准(GB 3095-2012)进行质量控制, 同时剔除部分时段由于停电、仪器校准等原因出现的缺测, 经核查, 数据有效性为97.45%.

1.1.2 气象资料来源2014年1月1日至2019年12月31日的地面气象资料来源于中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.gov.cn/)成都市地面常规气象观测资料, 包括成都市下属的14个气象观测站点(崇州、温江、都江堰、彭州、郫县、新津、浦江、邛崃、大邑、龙泉驿、双流、新都、简阳和金堂), 通过站点平均来获取成都市逐日地面气象资料, 主要包括最高气温(℃)、降水量(mm)、相对湿度(%)、日照时数(h)和平均风速(m·s-1)等指标, 经核查, 地面气象资料无缺测.同时还收集到温江站同期的Micaps探空资料用于下文污染气象参数的计算, 经核查, 探空资料有效性为96.46%.

1.1.3 污染气象参数边界层的变化与污染物浓度的扩散稀释密切相关, 本研究主要采用最大混合层厚度(maximum mixing depth, MMD)和通风系数(ventilation coefficient, VC)两个污染气象参数分别从热力和动力两方面反映边界层的结构特征.

最大混合层厚度: MMD是湍流特征不连续界面以下的大气, 表征污染物在垂直方向被热力湍流、动力湍流、对流输送所能达到的高度[24].MMD是影响大气污染物垂直扩散的重要参数.

通风系数: 混合层高度与混合层内平均风速的乘积称为通风系数, 可反映混合层内通风情况(用VC表示, 单位m2·s-1)[25].VC越小越不利于大气污染物扩散, 从热力角度有效表征底层大气的静稳特征, VC是影响大气污染物扩散的重要污染气象参数.其计算公式如下:

|

(1) |

式中, MMD为混合层厚度(m), Vmean为混合层内水平风速的平均值(m·s-1).

通过参考已有的研究成果[21], 本文初步筛选出最高气温、日照时数、相对湿度、平均风速、降水量、MMD和VC共7个要素作为O3浓度变化的气象影响因素.

1.2 研究方法本研究利用R软件(4.0.3版本)中的“mgcv”程序包进行GAMs建模.GAMs具有解决响应变量与解释变量之间复杂非线性关系的能力, 可以对部分解释变量进行线性拟合, 对其他解释变量进行平滑函数拟合[17].本研究采用GAMs中的独立效应模型和交互效应模型.首先, 采用独立效应模型分析不同影响因素单一作用以及多种影响因素同时作用对O3浓度的影响效应.在此基础上, 筛选出对O3浓度变化产生显著影响的因素, 进一步采用交互效应模型, 探究影响因素两两交互作用对O3浓度变化的影响特征, 其具体步骤如下.

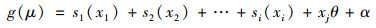

第一步, 采用GAMs独立效应模型估算影响因素对O3浓度变化的影响效应, 该模型如下:

|

(2) |

式中, μ为O3浓度的期望值; g(μ)为连接函数; x1, x2, …, xi为解释变量, 本研究中解释变量主要包括气象因子[最高气温、日照时数、相对湿度、降水量、平均风速、MMD和VC]; s1(), s2(), …, si()为表示响应变量和解释变量之间复杂非线性关系的各种平滑函数, 主要包括自然立方样条函数(natural cubic spline function)、局部回归平滑函数(local regression function)和样条平滑函数(smoothing spline function)等[26], 本研究采用自然立方样条函数, 可避免过度拟合现象.其中, 在研究单一解释变量对响应变量的单因素效应时, 模型中只纳入一个解释变量, 即模型的右边只有一个si()函数; 在研究多因素共同作用对响应变量的效应时, 模型中同时纳入多个解释变量, 即模型的右边有多个si()函数相加; xjθ代表全参数模型成分; α表示残差.

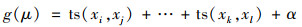

第二步, 在上述污染物独立效应研究的基础上, 筛选出对O3浓度变化有显著效应的主要影响因素, 进一步建立O3浓度变化的GAMs交互效应模型, 并直观给出对O3浓度变化有显著影响的主要影响因素交互效应三维空间图, 定量分析其对O3浓度变化的影响特征, 具体模型如下:

|

(3) |

式中, g(μ)是连接函数; ts()为薄板样条函数(thin-plate spline), xi、xj、xk和xl为对O3浓度变化有显著影响的不同解释变量; ts(xi, xj)为解释变量xi和xj交互作用对O3浓度变化影响的交叉项; α表示残差.在上述研究基础上, 利用gam.check检验模型拟合效果, 防止过拟合现象.

利用GAMs模型给出的F统计值、P值、R2和方差解释率来判断不同解释变量对O3浓度变化的影响显著性及模型拟合优度[27], 其中影响因素对应的F统计值越大, 表明其相对重要性越大; P值是用来判断假设检验结果的另一参数, P值越小, 表明结果越显著; 调整判定系数(R2)为回归平方和与总离差平方和的比值, R2的取值范围0~1, R2越接近1表明模型越精确, 回归拟合效果越显著; 方差解释率越高, 表明拟合效果越优; 此外, 当解释变量的自由度=1时表明解释变量与响应变量为线性关系, 当自由度>1时为非线性关系.

2 结果与讨论 2.1 O3浓度变化的单影响因素GAMs模型分析在进行单因素分析中将O3作为响应变量, 将最高气温、日照时数、相对湿度、降水量、平均风速、最大混合层厚度和通风系数稳定能量共7个气象因子作为解释变量, 每次仅选取一个气象因子作为解释变量, 采用自然立方样条平滑函数构建O3浓度变化的单影响因素GAMs模型.通过GAMs模型给出的F统计值、P值、R2和方差解释率来判断不同解释变量对O3浓度变化的影响显著性及模型的拟合优度.由表 1可知, 所有解释变量的自由度均大于1, 即所有解释变量与O3之间均呈非线性关系, 且所有气象因子均在P<0.001水平下对O3浓度变化影响显著, 表明所有气象因子单独作为O3浓度变化的解释变量均有统计学意义.综合F统计值、P值、R2和方差解释率可知, 单一解释变量对O3浓度变化的影响程度由高到低依次为: 最高气温>日照时数>MMD>相对湿度>VC>平均风速>降水量, 尤其是最高气温、日照时数、MMD和相对湿度对O3浓度变化影响的调整判定系数(R2)均较大(0.224~0.705), 方差解释率均较高(22.6%~70.60%), 模型拟合度较优, 即最高气温、日照时数、MMD和相对湿度单独作为解释变量时对O3浓度变化的影响较显著.

|

|

表 1 2014~2019年成都市O3与单影响因素的GAMs模型假设检验结果1) Table 1 GAMs hypothesis test results between O3 concentration and single-influencing factor in Chengdu from 2014 to 2019 |

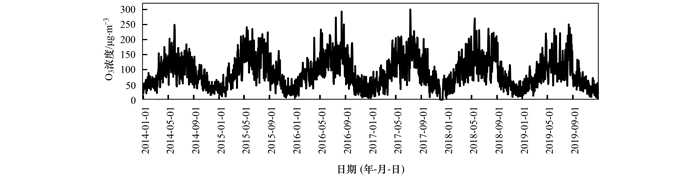

成都市O3整体呈现出冬高夏低的分布特征(图 1), O3超标主要出现在夏季, 因此本文进一步分析成都市夏季单一气象因子对O3浓度变化的影响(表 2), 值得注意的是, 平均风速仅通过在0.05水平下的显著性检验, 而其他影响因素均在P<0.001水平下对O3浓度变化影响显著, 尤其是夏季相对湿度和降水量对O3浓度变化的影响较全年更加显著.夏季单一解释变量对O3浓度变化的影响程度由高到低依次为: 最高气温>日照时数>MMD>相对湿度>VC>降水量>平均风速, 与全年类似, 夏季也是最高气温、日照时数、MMD和相对湿度单独作为解释变量时对O3浓度变化的影响较显著.

|

图 1 研究时段O3浓度时间序列 Fig. 1 Time series of O3 concentration in study period |

|

|

表 2 2014~2019年夏季成都市O3与单影响因素的GAMs模型假设检验结果1) Table 2 GAMs hypothesis test results between O3 concentration and single-influencing factor in summer of Chengdu from 2014 to 2019 |

2.2 O3浓度变化的多影响因素GAMs模型建模

在进行全年O3浓度变化多影响因素GAMs模型建模时, 初步将单影响因素分析中有统计学意义和经过显著性检验的7个气象因子(最高气温、相对湿度、风速、降水量和日照时数、最大混合层厚度和通风系数)同时作为解释变量, 将O3浓度作为响应变量, 构建O3浓度变化的多气象因子GAMs模型.模型拟合结果如表 3所示, 在多影响因素模型中, 除平均风速对应的P>0.1, 未通过在0.1水平下的显著性检验外, 其他6个解释变量均在P < 0.001(或P < 0.01)水平下对O3浓度变化影响显著.模型的R2=0.843, 方差解释率84.5%, 模型拟合度整体较高, 因此, 可以确定最高气温、相对湿度、日照时数、降水量、MMD和VC共同作用对O3浓度变化有显著影响.在此基础上, 进一步删除平均风速后, 重新构建多影响因素的GAMs模型.

|

|

表 3 2014~2019年O3浓度与7个气象因子的GAM模型拟合结果1) Table 3 GAMs model hypothesis test results between O3 concentration and seven meteorological factors in Chengdu from 2014 to 2019 |

重新构建全年的O3浓度变化的多影响因素GAMs模型结果如表 4所示, 所筛选的最高气温、相对湿度、日照时数、降水量、MMD和VC这6个解释变量的P值均 < 0. 01, 具有统计学意义, 表明上述6个解释变量与O3浓度之间存在较强的关联; 值得注意的是VC、日照时数均和O3浓度变化呈线性关系, 而其他4个解释变量均与O3浓度呈复杂的非线性关系(估计自由度均>1).最终构建的全年O3浓度变化GAMs模型为g(O3)=s(最高气温)+s(相对湿度)+s(降水量)+s(MMD)+日照时数+VC+α, 调整后的R2=0.849, 方差解释率为85.1%, 由此说明多气象因子的GAMs模型拟合度整体较高, 高于单一气象因子对O3浓度变化的拟合效应, 这也从侧面印证了O3浓度的变化受多种气象因子共同作用.多气象因子GAMs模型中对O3浓度变化的影响程度由高到低依次为: 最高气温>相对湿度>MMD>VC>日照时数>降水量, 就全年而言, 最高气温仍是O3浓度变化的主导影响因素.

|

|

表 4 2014~2019年O3浓度与6个气象因子的GAMs模型拟合结果1) Table 4 GAMs model hypothesis test results between O3 concentration and six meteorological factors in Chengdu from 2014 to 2019 |

以同样的方式构建夏季O3浓度变化的多影响因素GAMs模型如表 5所示, 最高气温、相对湿度、日照时数、降水量、MMD和VC这6个解释变量的P值均 < 0. 01, 具有统计学意义, 与全年不同的是, 夏季日照时数、MMD均和O3浓度变化呈线性关系, 而其他4个解释变量均与O3浓度呈非线性关系.最终构建的夏季O3浓度变化GAMs模型为g(O3)=s(最高气温)+s(相对湿度)+s(降水量)+s(VC)+日照时数+MMD+α, 调整后的R2=0.811, 方差解释率为81.3%, 夏季多气象因子的GAMs模型中对O3浓度变化的影响程度由高到低依次为: 最高气温>MMD>相对湿度>日照时数>VC>降水量, 夏季最高气温和MMD共为O3浓度变化的主要影响因素.

|

|

表 5 2014~2019年夏季O3浓度与6个影响因素的GAMs模型拟合结果1) Table 5 GAMs model hypothesis test results between O3 concentration and six meteorological factors in Summer of Chengdu from 2014 to 2019 |

2.3 O3浓度变化的多因素影响效应诊断分析

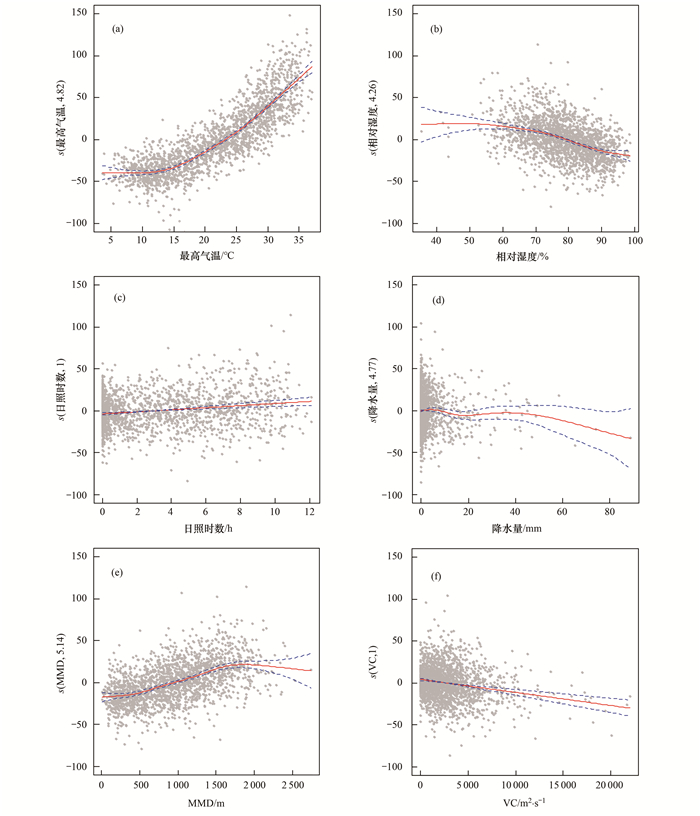

图 2为全年与O3浓度变化密切相关的6个解释变量(最高气温、相对湿度、日照时数、降水量、MMD和VC)对应的O3浓度变化影响效应.从中可直观地看出, O3与日照时数和VC呈线性关系, 而与最高气温、相对湿度、降水量和MMD均呈非线性关系.具体而言, O3浓度随最高气温的升高近似于指数增长, 而随日照时数的增长呈线性上升趋势; O3浓度随相对湿度和降水量的增加均呈非线性波动减弱趋势, 以70%相对湿度作为临界值, 当相对湿度小于70%时, O3浓度随相对湿度的增加缓慢降低, 当相对湿度大于70%后, O3浓度随相对湿度的增大而迅速降低; O3浓度随降水量的增加呈现先迅速减小后缓慢减小的趋势, 尤其当降水量介于10~20 mm时O3浓度减小趋势明显, 即中雨对O3的清除作用最明显; O3浓度随MMD的增加整体呈先迅速增大后趋于平稳的趋势, 具体为当MMD小于2 000 m时O3浓度随MMD的增大而迅速增加, 之所以出现这样分布趋势的可能原因是MMD反映了热力对流的强弱, 在白天, 太阳辐射强, 地表增温快, 这为O3的生成提供了有利条件, 虽然逐渐增强的上升运动能将一部分O3带离地表, 但其对O3的带离速度明显小于O3的生成速度; O3浓度随VC的增加呈线性减小趋势, VC在一定程度上反映了大气对O3的水平输送能力, 即VC越小越不利于O3的扩散.

|

横坐标为解释变量的观测值, 纵坐标为解释变量对O3浓度的平滑拟合值, 纵坐标括号中表示气象因子及其对应的估计自由度, 红色实线为解释变量对O3浓度的平滑拟合曲线, 蓝色虚线为95%的置信区间, 灰色点为实测样本点 图 2 2014~2019年成都市多影响因素对O3浓度变化的影响效应 Fig. 2 Effect of influencing factors on the variation of O3 concentration in Chengdu from 2014 to 2019 |

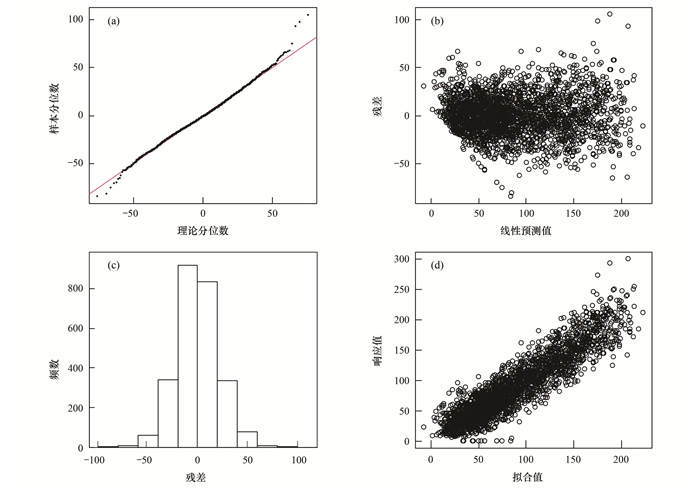

进一步利用gam.check()函数对全年O3浓度变化的多气象因子GAMs模型拟合结果进行验证, 结果如图 3所示, 由gam.check()函数获取的QQ图(样本分位数与理论分位数)、散点图(针对线性预测值的残差)、残差直方图和散点图(针对拟合值的响应), 可知QQ图中的点大致在直线上, 可以认为样本数据来自正态分布总体; 残差值分布在0附近的频率较高, 模型的拟合度较好; 模型拟合后的响应变量和拟合值的匹配程度也很高.

|

(a)QQ图, (b)线性预测值与残差散点图, (e)残差直方图, (d)响应值与拟合值散点图 图 3 GAMs模型残差检验结果 Fig. 3 Residual test results of GAMs |

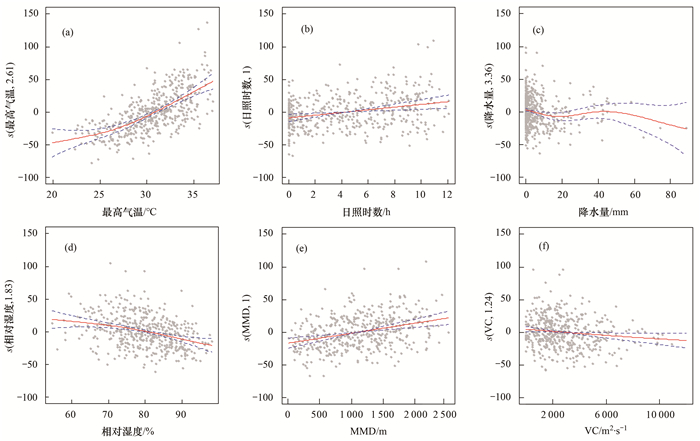

图 4为夏季与O3浓度变化密切相关的6个解释变量对应的O3浓度变化影响效应图.从中可知, 夏季O3与日照时数和MMD呈线性关系, 而与最高气温、相对湿度、降水量和VC均呈非线性关系.具体而言, O3浓度与最高气温呈非线性正相关, 当平均气温小于25℃时, O3浓度随最高气温的升高增长速度较慢, 随着最高气温的进一步升高O3浓度增长速度加快; O3浓度随日照时数的增长而呈线性上升趋势; O3浓度随相对湿度的增加整体呈减小趋势, 尤其是当相对湿度高于80%后, O3浓度随相对湿度的增大而迅速减小; O3浓度随降水量的增加整体呈波动减小趋势, 与全年相比, 减小趋势更加明显, 尤其当降水量小于20 mm时减小趋势尤为明显; O3浓度随MMD的增加呈线性增加趋势, 从侧面反映了强热力对流对应的高温和强日照时数有利于近地层O3浓度的增加; 与全年类似, O3浓度随VC增加近似呈线性减小趋势.

|

横坐标为解释变量的观测值, 纵坐标为解释变量对O3浓度的平滑拟合值, 纵坐标括号中则代表气象因子及其对应的估计自由度, 红色实线为解释变量对O3浓度的平滑拟合曲线, 蓝色虚线为95%的置信区间, 灰色点为实测样本点 图 4 2014~2019年成都市夏季多影响因素对O3浓度变化的影响效应 Fig. 4 Effect of influencing factors on the variation of O3 concentration in summer of Chengdu from 2014 to 2019 |

不同的气象因子对O3浓度变化的影响效应并非孤立存在, 可能存在交互作用.通过构建影响因素对O3浓度变化影响的GAMs交互效应模型, 有利于全面、深入地认识不同气象因子交互作用对O3浓度变化的影响特点.影响因素两两交互作用对O3浓度变化的影响结果如表 6所示, 交叉项的估计自由度均大于1, 即所有交叉项与O3浓度变化均呈非线性关系; 模型的R2=0.862, 方差解释率86.6%, 模型拟合程度较高, 交互作用影响因素对O3浓度变化的解释率较高.模型方程中最高气温-日照时数、最高气温-相对湿度、最高气温-降水和MMD-日照时数共4个交叉解释变量项均通过显著性检验, 在P<0.001水平下显著影响O3浓度变化, 这与O3浓度变化主要受到多气象因子交互作用过程影响的特征吻合.

|

|

表 6 影响因素交互作用与O3浓度的GAMs模型假设检验结果1) Table 6 GAMs hypothesis test results between O3 concentration and interaction of influencing factors |

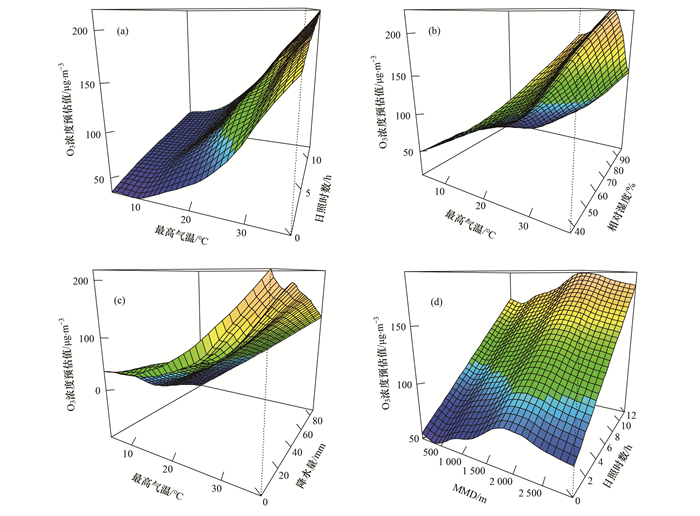

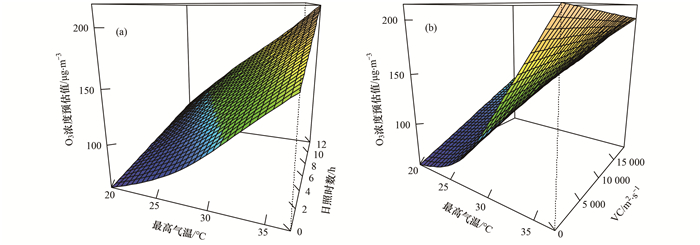

对通过显著性检验且具有统计学意义的气象因子交互模型进行可视化绘图(图 5), 可分析响应变量O3浓度在不同自变量维度的同时变化特征.由图 5(a)~5(c)可知, 最高气温与日照时数、相对湿度和降水量交互作用对O3浓度的影响效应中, 最高气温占主导作用, 整体而言, O3浓度随着最高气温的升高而显著增加, 但O3浓度在最高气温与其他影响交互作用下又存在各自的特点.具体而言, 最高气温和日照时数对O3浓度的增加存在协同放大效应, 即高温与长日照时数共存情况下, O3浓度达到最大; 高温条件下, 当相对湿度接近70%时、降水量为0 mm时, O3浓度均出现高值.由图 5(d)可知, MMD和日照时数的交互作用中, 当MMD达到2 000 m附近时, 日照时数越长O3浓度越大.综上所述, 高温+长日照时数+MMD(2 000 m左右)+降水量(0 mm)条件协同作用下有利于O3浓度的生成.

|

图 5 全年气象因子交互作用对O3浓度变化影响的三维空间效应 Fig. 5 Three-dimensional effect graph of annual meteorological factors interaction on O3 concentration change |

夏季影响因素两两交互作用对O3浓度变化的影响结果中, 仅最高气温-日照时数和最高气温-VC这2项交叉解释变量项均通过显著性检验, 在P<0.001水平下显著影响O3浓度变化(表略).夏季气象因子交互作用可视化三维图如图 6所示, 由6(a)可知强高温与长日照时数交互作用对O3浓度的生成起协同放大作用; 由6(b)可知较低VC与强高温共存情况下O3浓度最大, VC均反映了大气的扩散能力, 一般高温条件下垂直对流较强(MMD较大), VC值越小表明水平方向风速较小, 综上所述, 夏季强高温+长日照时数+水平方向小风速有利于近地层O3浓度的生成.

|

图 6 夏季气象因子交互作用对O3浓度变化影响的三维空间效应 Fig. 6 Three-dimensional effect graph of meteorological factors interaction on O3 concentration change in summer |

(1) 在构建O3浓度变化的单影响因素GAMs模型中, 筛选的7个气象因子(最高气温、日照时数、相对湿度、平均风速、降水量、MMD和VC)均在P < 0.001水平下显著影响O3浓度变化, 无论是全年还是夏季, 最高气温、日照时数、MMD和相对湿度单独作为解释变量时对O3浓度变化的影响均较显著, 值得注意的是, 夏季相对湿度和降水量对O3浓度变化的影响较全年更加显著.

(2) 在构建O3浓度变化的多影响因素GAMs模型中, 最高气温、相对湿度、日照时数、降水量、MMD和VC这6个解释变量在P<0.01水平下显著影响O3浓度变化, O3浓度变化的多气象因子GAMs模型为: g(O3)=s(最高气温)+s(相对湿度)+s(降水量)+s(MMD)+日照时数+VC+α, 调整后的R2=0.834, 方差解释率为83.5%, 最高气温是O3浓度变化的主导影响因素.夏季O3浓度变化GAMs模型为g(O3)=s(最高气温)+s(相对湿度)+s(降水量)+s(VC)+日照时数+MMD+α, 而夏季最高气温和MMD是O3浓度变化的重要影响因素.

(3) 通过GAMs交互效应模型分析主要气象因子交互作用对O3浓度变化的影响, 就全年而言, 最高气温-日照时数、最高气温-相对湿度、最高气温-降水和MMD-日照时数共4个交叉解释变量项均通过显著性检验, 其中最高气温-日照时数交互作用对O3浓度变化起主导作用.结合气象因子交互作用对O3浓度变化影响的三维空间效应图, 发现高温+长时间日照+MMD(2 000 m左右)+无降水条件协同作用下有利于O3浓度的生成.就夏季而言, 仅最高气温-日照时数和最高气温-VC 2个交叉解释变量项均通过显著性检验, 夏季强高温+长日照时数+水平方向小风速有利于近地层O3的生成.

| [1] |

张小曳, 孙俊英, 王亚强, 等. 我国雾-霾成因及其治理的思考[J]. 科学通报, 2013, 58(13): 1178-1187. Zhang X Y, Sun J Y, Wang Y Q, et al. Factors contributing to haze and fog in China[J]. Chinese Science Bulletin, 2013, 58(13): 1178-1187. |

| [2] | 中华人民共和国生态环境部. 2018年中国生态环境状况公报[EB/OL]. http://www.mee.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201905/P020190619587632630618.pdf, 2019-05-29. |

| [3] | Krzyzanowski M. WHO air quality guidelines for Europe[J]. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues, 2008, 71(1): 47-50. DOI:10.1080/15287390701557834 |

| [4] | Gao W, Tie X X, Xu J M, et al. Long-term trend of O3 in a mega City(Shanghai), China: characteristics, causes, and interactions with precursors[J]. Science of the Total Environment, 2017, 603-604: 425-433. DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.06.099 |

| [5] | O'Lenick C R, Chang H H, Kramer M R, et al. Ozone and childhood respiratory disease in three US cities: evaluation of effect measure modification by neighborhood socioeconomic status using a Bayesian hierarchical approach[J]. Environmental Health, 2017, 16: 36. DOI:10.1186/s12940-017-0244-2 |

| [6] |

陈仁杰, 陈秉衡, 阚海东. 上海市近地面臭氧污染的健康影响评价[J]. 中国环境科学, 2010, 30(5): 603-608. Chen R J, Chen B H, Kan H D. Health impact assessment of surface ozone pollution in Shanghai[J]. China Environmental Science, 2010, 30(5): 603-608. |

| [7] |

刘长焕, 邓雪娇, 朱彬, 等. 近10年中国三大经济区太阳总辐射特征及其与O3、PM2.5的关系[J]. 中国环境科学, 2018, 38(8): 2820-2829. Liu C H, Deng X J, Zhu B, et al. Characteristics of GSR of China's three major economic regions in the past 10 years and its relationship with O3 and PM2.5[J]. China Environmental Science, 2018, 38(8): 2820-2829. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2018.08.004 |

| [8] | Li K, Jacob D J, Liao H, et al. Anthropogenic drivers of 2013-2017 trends in summer surface ozone in China[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019, 116(2): 422-427. DOI:10.1073/pnas.1812168116 |

| [9] | Monks P S, Archibald A T, Colette A, et al. Tropospheric ozone and its precursors from the urban to the global scale from air quality to short-lived climate force[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, 15(15): 8889-8973. DOI:10.5194/acp-15-8889-2015 |

| [10] |

张敬巧, 王宏亮, 方小云, 等. 廊坊开发区8-9月O3污染过程VOCs污染特征及来源分析[J]. 环境科学, 2021, 42(10): 4632-4640. Zhang J Q, Wang H L, Fang X Y, et al. Characteristics and source of VOCs during O3 pollution between August-September, Langfang development zones[J]. Environmental Science, 2021, 42(10): 4632-4640. |

| [11] |

周明卫, 康平, 汪可可, 等. 2016~2018年中国城市臭氧浓度时空聚集变化规律[J]. 中国环境科学, 2020, 40(5): 1963-1974. Zhou M W, Kang P, Wang K K, et al. The spatio-temporal aggregation pattern of ozone concentration in China from 2016 to 2018[J]. China Environmental Science, 2020, 40(5): 1963-1974. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2020.05.013 |

| [12] |

韩丽, 陈军辉, 姜涛, 等. 成都市春季O3污染特征及关键前体物识别[J]. 环境科学, 2021, 42(10): 4611-4620. Han L, Chen J H, Jiang T, et al. Pollution characteristics of O3 and the key precursors in Chengdu during spring[J]. Environmental Science, 2021, 42(10): 4611-4620. |

| [13] | Wolf K, Cyrys J, Harciníková T, et al. Land use regression modeling of ultrafine particles, ozone, nitrogen oxides and markers of particulate matter pollution in Augsburg, Germany[J]. Science of the Total Environment, 2017, 579: 1531-1540. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.11.160 |

| [14] |

史海琪, 曾胜兰, 李浩楠. 四川盆地大气污染物时空分布特征及气象影响因素研究[J]. 环境科学学报, 2020, 40(3): 763-778. Shi H Q, Zeng S L, Li H N. Temporal and spatial distribution characteristics and influencing meteorological factors of air pollutants in Sichuan Basin[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2020, 40(3): 763-778. |

| [15] | Pu X, Wang T J, Huang X, et al. Enhanced surface ozone during the heat wave of 2013 in Yangtze River Delta region, China[J]. Science of the Total Environment, 2017, 603-604: 807-816. DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.03.056 |

| [16] | Botlaguduru V S V, Kommalapati R R, Huque Z. Long-term meteorologically independent trend analysis of ozone air quality at an urban site in the greater Houston area[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2018, 68(10): 1051-1064. |

| [17] | Souri A H, Choi Y, Li X S, et al. A 15-year climatology of wind pattern impacts on surface ozone in Houston, Texas[J]. Atmospheric Research, 2016, 174-175: 124-134. DOI:10.1016/j.atmosres.2016.02.007 |

| [18] | Wang Y G, Hopke P K, Xia X Y, et al. Source apportionment of airborne particulate matter using inorganic and organic species as tracers[J]. Atmospheric Environment, 2012, 55: 525-532. DOI:10.1016/j.atmosenv.2012.03.073 |

| [19] | Hastie T, Tibshirani R. Generalized additive models[J]. Statistical Science, 1986, 1(3): 297-310. |

| [20] |

贾彬, 王彤, 王琳娜, 等. 广义可加模型共曲线性及其在空气污染问题研究中的应用[J]. 第四军医大学学报, 2005, 26(3): 280-283. Jia B, Wang T, Wang L N, et al. Concurvity in generalized additive models in study of air pollution[J]. Journal of the Fourth Military Medical University, 2005, 26(3): 280-283. DOI:10.3321/j.issn:1000-2790.2005.03.028 |

| [21] |

贺祥, 林振山. 基于GAM模型分析影响因素交互作用对PM2.5浓度变化的影响[J]. 环境科学, 2017, 38(1): 22-32. He X, Lin Z S. Interactive Effects of the influencing factors on the changes of PM2.5 concentration based on GAM model[J]. Environmental Science, 2017, 38(1): 22-32. DOI:10.3969/j.issn.1673-288X.2017.01.005 |

| [22] |

吴锴, 康平, 王占山, 等. 成都市臭氧污染特征及气象成因研究[J]. 环境科学学报, 2017, 37(11): 4241-4252. Wu K, Kang P, Wang Z S, et al. Characteristics of ozone pollution and meteorological causes in Chengdu[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2017, 37(11): 4241-4252. |

| [23] | Zeng S L, Zhang Y. The Effect of meteorological elements on continuing heavy air pollution: a case study in the Chengdu area during the 2014 Spring Festival[J]. Atmosphere, 2017, 8(4): 71. |

| [24] | Zhang Y, Wang S G, Fan X G, et al. A temperature indicator for heavy air pollution risks(TIP)[J]. Science of the Total Environment, 2019, 678: 712-720. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.05.006 |

| [25] | Xu X J, Jiang Z J, Li J, et al. Impacts of meteorology and emission control on the abnormally low particulate matter concentration observed during the winter of 2017[J]. Atmospheric Environment, 2020, 225. DOI:10.1016/j.atmosenv.2020.117377 |

| [26] | Dominici F, McDermott A, Zeger S L, et al. On the use of generalized additive models in time-series studies of air pollution and health[J]. American Journal of Epidemiology, 2002, 156(3): 193-203. DOI:10.1093/aje/kwf062 |

| [27] | Camalier L, Cox W, Dolwick P. The effects of meteorology on ozone in urban areas and their use in assessing ozone trends[J]. Atmospheric Environment, 2007, 41(33): 7127-7137. DOI:10.1016/j.atmosenv.2007.04.061 |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42