2. 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085

2. State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology, Research Centre for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China

随着我国工业化和城市化进程的加快, 细颗粒物(PM2.5)和近地层臭氧(O3)已经成为我国主要的大气污染物[1, 2].长期暴露于污染空气中将会危害居民健康[3~5].PM2.5是指空气动力学直径小于2.5 μm的颗粒物[6], 不仅本身是污染物, 还是其他有毒害作用的污染物的载体, 如持久性有机污染物等[7].PM2.5能够通过人体上呼吸道组织直接进入肺泡, 并留存数周至数年.而近地层O3除少量来自平流层传输外(约占10%), 主要由挥发性有机化合物(VOCs)和氮氧化物(NOx)等前体物在太阳光作用下发生光化学反应生成[8, 9].O3具有较强的氧化性, 会强烈刺激呼吸道并引起呼吸道发炎[10].当臭氧摩尔分数x(O3)高于250 nmol ·mol-1时会引起胸闷、头晕和呼吸困难等急性症状, 甚至危害生命[11].已有流行病学研究表明, 细颗粒物(PM2.5)和近地层臭氧(O3)暴露浓度与呼吸道和心血管急性和慢性疾病发病人数、人群死亡人数存在显著相关性[3, 12, 13].国内外现有研究已经建立了短期和长期PM2.5及O3暴露浓度与人群健康终点的响应系数, 为评估大气污染对居民健康的影响提供了科学支撑[5, 13~16].

PM2.5是我国冬季首要的大气污染物, 且浓度远高于国家标准(35 μg ·m-3)和世界卫生组织标准(10 μg ·m-3)[17].同时, O3也悄然成为夏季的首要大气污染物[1, 2, 17]. 2017年, 我国日最大8 h平均x(O3)第90分位上升至76.0 nmol ·mol-1, 局部地区最高x(O3)可达164~336 nmol ·mol-1[18], 远高于欧洲、美国和日本等地区[19].如此高的PM2.5和O3浓度不可避免地会威胁我国居民健康. 2015年评估全球PM2.5和O3污染对人群健康影响结果表明, 中国和印度是单位面积土地上与大气污染相关的超额死亡人数最多的两个国家[20].利用全国2013年大气环境监测站的实测PM2.5浓度数据评估发现, 与PM2.5污染相关的呼吸道疾病和心血管疾病超额死亡人数分别为446 035人和149 764人.我国华北地区PM2.5暴露的人群健康风险最高[21].而后又利用全国1 516个监测站点和空气质量模型评估发现, 2015年中国地区与O3浓度暴露相关的慢性阻塞性肺炎超额死亡人数约为55 341~80 280人[22].利用支付意愿法和疾病成本法估算发现, 2015年O3污染对我国居民健康风险的经济损失高达6 983.6亿美元, 约占当时国内生产总值(GDP)的6.3%[23]. 2013年国务院发布了大气污染防治行动计划[24], 随着一系列环境保护政策的实施PM2.5污染已有明显改善. Kuerban等[25]分析2015~2018年大气污染对人群健康的影响发现, 相比2015年, 2018年与PM2.5污染相关的超额死亡人数、呼吸道及心血管疾病死亡人数和慢性支气管炎死亡人数下降了23.4% ~26.9%, 但是与O3污染相关的超额死亡人数却增加了18.9%, 表明我国大气污染对人群的健康影响正由以PM2.5主导的污染物转变为O3.

2014年以来北京市先后实施了北京市大气污染防治条例[26]和北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划[27].已有的研究表明北京市PM2.5污染治理成效显著, 导致的健康负担开始减轻[28, 29].但是缺乏对北京市O3污染时空分布和健康效应评估的研究.此外北京市不同地区大气污染和人口分布差异显著, 需要在空间尺度准确耦合污染物浓度和人口暴露数据, 细化评估北京市大气污染物对人群健康的影响.因此, 本文以区县为空间单元, 研究了北京市2014~2020年PM2.5和O3污染的时空分别特征, 并评估了其对居民健康的影响, 以期为相关部门制定PM2.5和O3协同治理的策略提供科学依据.

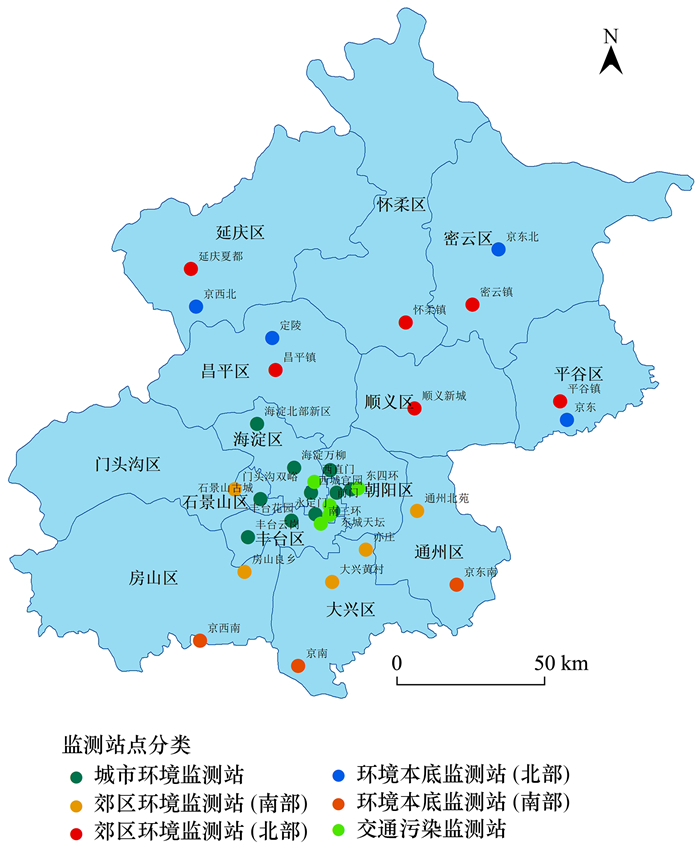

1 材料与方法 1.1 北京市PM2.5和O3数据源本研究从北京市环境保护局北京空气质量发布平台(http://zx.bjmemc.com.cn/)上收集了2014年1月1日~2020年12月31日北京市34个自动空气质量监测子站的PM2.5和O3小时浓度数据.根据监测点位的位置不同, 北京市生态环境局将其划分为4类:城市环境监测站(11个)、郊区环境监测站(11个)、环境本底监测站(7个)和交通污染监测站(5个).北京市大气污染物在南北分布存在差异, 因此将郊区环境监测站在划分为郊区环境监测站北(6个)、郊区环境监测站南(5个)、环境本底监测站北(4个)和环境本底监测站南(3个), 共划分为6类站点(图 1).

|

图 1 北京市34个环境监测站点位置 Fig. 1 Distribution of 34 air pollution monitoring stations in Beijing |

通过查阅北京市2014年和2019年统计年鉴, 获取了北京市各地区常住人口数量. 2014和2019年北京市常住人口总数分别为2 151.6万人和2 153.6万人, 分别居住在北京的16个区.表 1展示了各地区两年的常住人口数量.

|

|

表 1 北京市各地区常住人口数 Table 1 Population of 16 districts in Beijing |

本研究主要关注心血管疾病和呼吸道疾病.根据国际疾病分类编码(ICD-10), 两种疾病代码范围分布为I00~I99和J00~J99.查阅北京市卫生与人群健康状况报告, 2014年北京市心血管疾病和呼吸道疾病导致的死亡率为1.44‰和0.63‰, 2019年两种疾病死亡率分别为1.56‰和0.66‰.这两种疾病在北京市人口疾病死因构成的占比超过了45%.

1.3 人群健康影响评价本研究采用大气污染影响人群健康函数来估算与PM2.5和O3相关的超额死亡人数[30].当大气污染物浓度超过对人体无健康损伤最高浓度值X0时, 基于流行病学调查的结果和当前大气中污染物浓度, 计算某种疾病的相对风险指数(RR).与大气污染相关的某种疾病超额死亡人数表示为ΔMort, 计算如下:

|

(1) |

式中, y0表示为北京市某种疾病死亡率, Pop表示为北京市地区常住人口总数.本研究中与PM2.5相关的超额死亡疾病类型为心血管疾病和呼吸道疾病, 与O3相关的超额死亡疾病类型为呼吸道疾病.基于对各类流行病调查文献的整合, 计算不同疾病的相对风险指数(RR)为:

|

(2) |

式中, X0表示为无健康损伤最高污染物浓度值, X表示为当前污染物浓度. PM2.5污染物浓度为年均值.在O3暴露浓度指标选取上, 世界卫生组织、美国环保署和中国环保部在1997~2012年间先后修订O3浓度的标准为每日8 h最大O3浓度, 已有的研究也表明8 h最大O3浓度可以有效代表O3对人群急性健康影响[10].但是迄今为止唯一的大气O3长期暴露与人群超额死亡响应关系所采用的O3暴露评价指标为4月1日~9月30日O3日最大小时O3浓度均值(O3_max)[13].为了与O3长期暴露-响应关系相一致, 本研究也采用O3_max作为O3暴露指标.β是基于不同污染物和相关疾病超额死亡人数进行大量流行病学调查获得的经验系数.

过去的研究中主要是通过设定一个最高无健康损伤浓度值, 用于估算浓度升高的危害[31].本研究中利用Lim等[32]提出的PM2.5和O3的无健康损伤时污染物最高浓度值.无健康损伤时污染物最高浓度值X0参照Lim等[32]的研究结果, PM2.5无损伤最高浓度值为5.8~8.8 μg ·m-3, x(O3)为33.3~41.9 nmol ·mol-1.取其平均值, 设定PM2.5的X0值为7.3 μg ·m-3, O3的X0值为37.6 nmol ·mol-1.

本研究中β参考国内外已有的研究结果, 选取了广泛使用且适用北京地区的大气污染流行病学调查结果.PM2.5的健康效应评估参数选用Lu等[5]对在中国大陆127个主要城市开展的59项研究进行整合分析的结果.PM2.5年均浓度值每上升10 μg ·m-3, 心血管疾病和呼吸道疾病死亡率分别上升0.63%(95% CI:0.35% ~0.91%)和0.75%(95% CI:0.39% ~1.11%), β值分别为0.000 628 0(95% CI:0.000 349 3~0.000 905 9)和0.000 747 2(95% CI:0.000 389 2~0.001 103).本研究中O3的健康效应评估采用美国癌症协会队列研究的结果[13]. 4月1日~9月30日每日最大小时x(O3)均值每升高10 nmol ·mol-1, 呼吸道疾病发病率增高4.0%(95%CI:1.3% ~6.7%), β值为0.003 922 (95% CI:0.001 292~0.006 485).

1.4 统计分析北京空气质量发布平台的数据已经进行过初步数据质量控制但仍然存在部分异常值, 本研究中剔除PM2.5小时浓度超过1 000 μg ·m-3的值和小时x(O3)超过250 nmol ·mol-1的值.在PM2.5和O3年际变化和空间分布特征研究中PM2.5为年均值, O3采用每年4月1日~9月30日的日最大小时平均值.月变化分析中PM2.5为2014~2020年的月均值, O3为当月的日最大小时平均值.日变化分析中PM2.5为2014~2020年的00:00~23:59的小时均值, O3为4月1日~9月30日的00:00~23:59的小时均值.利用R软件(版本3.3.3, http://www.r-project.org/)中tidyverse包进行数据处理, 采用重复测量的单因素方差分析分别测试了PM2.5和O3在不同年份和月份间的差异, 并用Tukey HSD进行多重比较.所有显著性分析均使用R软件中“lme4”包的线性混合模型进行分析.当P < 0.05时认为统计显著.PM2.5和O3在16个区的平均浓度, 采用Arcgis中的普通克里格进行空间插值并计算平均值.

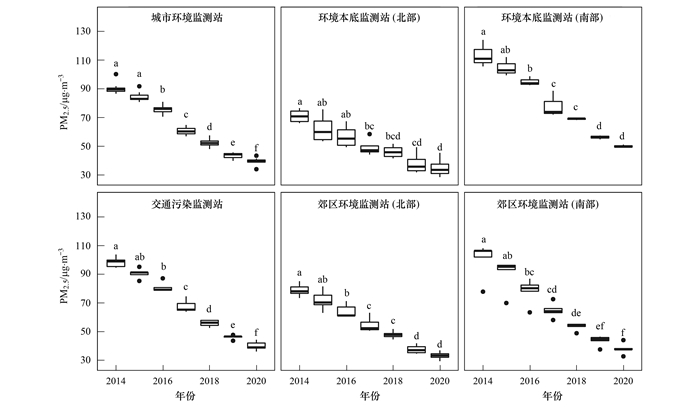

2 结果与讨论 2.1 PM2.5和O3年变化特征图 2和3分别为2014~2020年北京市6类监测站PM2.5和O3_max浓度年际变化.在7 a内北京市PM2.5浓度逐年显著降低, 从2014年年均92.0 μg ·m-3下降至2020年的39.2 μg ·m-3, 年均浓度降低7.5 μg ·m-3.按站点类分析, 2014年PM2.5污染最严重的地区为北京南部的环境本底监测站, 而北部的环境本底监测站年均PM2.5浓度最低, 为71.0 μg ·m-3.到2020年北部的郊区环境监测站已经成为北京市PM2.5浓度最低的区域, 而南部的环境本底监测站颗粒物污染缓解最为显著.京津冀和天津市大气污染物年际变化分析也表明区域PM2.5污染治理成效显著[23~25]. 2014年开始先后实施了北京市大气污染防治条例[26]、北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划[27]和京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案[33], 以PM2.5治理为重点, 聚焦“一微克”行动.同时开展了大气重污染成因与治理攻关项目为颗粒物污染治理提供了重要支撑.

|

不同小写字母表示不同年份间PM2.5浓度的显著性差异(P < 0.05) 图 2 2014~2020年北京市6类监测站PM2.5年际变化 Fig. 2 Annual average concentration of PM2.5 at six types of monitoring stations in Beijing, from 2014 to 2020 |

|

不同小写字母表示不同年份间O3浓度的显著性差异(P < 0.05) 图 3 2014~2020年北京市6类监测站4~9月O3日最大均值年际变化 Fig. 3 Average of daily maximum O3 concentration between April and September at six types of monitoring stations in Beijing, from 2014 to 2020 |

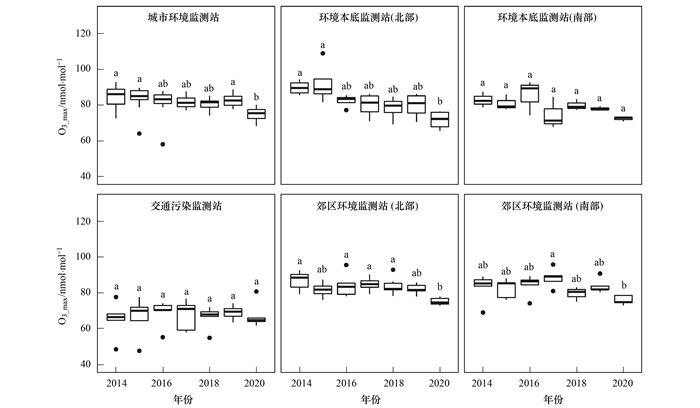

O3已经成为我国夏季首要污染物, 分析2014~2020年北京市4~9月日最大小时O3浓度发现, 近7年的时间内O3_max年际变异较小, O3污染持续严重, 仅在2020年部分区域O3_max小幅度降低, 其中2014年O3_max年均值为81.9 nmol ·mol-1.分析不同区域站点O3浓度, 北部环境本底监测区域多年平均O3_max, 为91.9 nmol ·mol-1.低值区主要位于交通污染监测区域, 为65.1 nmol ·mol-1.当前全国各地臭氧污染逐渐凸显, 利用多年观测数据分析了京津冀、上海和江西等地区O3污染状况, 发现O3浓度均持续升高, 且超标天数也在不断增加[34~37], 因此国家也将在“十四五”期间重点开展PM2.5和O3协同治理科研攻关. 2020年初北京市已经明确了PM2.5和O3协同减排技术路径[38].本研究的结果也表明2020年北京市O3_max年均值已经开始降低, 但仍然远高于人体健康阈值.

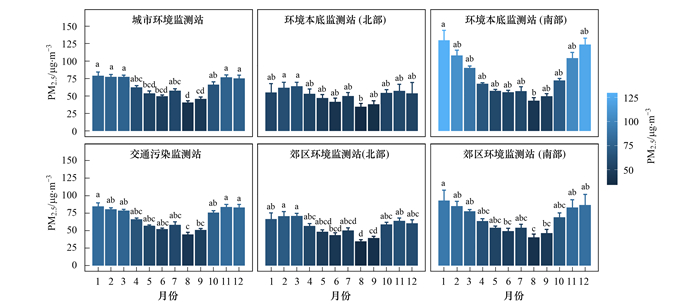

2.2 PM2.5和O3月变化特征2014~2020年北京市PM2.5和O3_max月均浓度变化特征显著.PM2.5浓度随月份呈先下降后上升的趋势(图 4).每年的8月PM2.5浓度最低仅39.7 μg ·m-3, 最大月均值一般出现在每年的1月或12月. Yao[39]对京津冀地区大气PM2.5浓度季节性分布研究也发现, 冬季PM2.5浓度最高而夏季浓度最低. Zhang[40]对中国城市PM2.5浓度分布特征研究表明, 我国冬季是全年大气环境质量最差的季节.北京地区PM2.5浓度的月变化主要与本地排放、外源输入和气象条件关系密切[34].冬季供暖增加了本地排放源和外来传输源[41], 10月我国华北地区农作物收获后大量秸秆燃烧也成为北京重要的外来输入源, 此外春季沙尘天气严重也导致2月PM2.5浓度较高.此外冬季大气层结稳定, 易形成大气逆温层不利于污染物扩散. 在夏季, 北京市煤炭燃烧等污染源排放量降低, 同时受东南风以及海洋性气候影响, 大量降雨和季风气候有助于大气中污染物的扩散.当前华北地区已经有序推进农村煤改电、煤改气和新能源利用, 并禁止露天秸秆燃烧, 有效减少了本地和周边区域的排放源.不同类型站点PM2.5浓度月变化规律一致, 但不同站点的月浓度变化差异显著.北京市南部的环境本底站1月和8月PM2.5浓度差值最大为86.5 μg ·m-3, 而北部的环境本底站1月和8月PM2.5浓度差值仅仅为20.4 μg ·m-3.从不同站点位置分析结果表明, 北京市南部地区冬季PM2.5污染凸显, 可能和河北省唐山、廊坊和保定等城市重工业发展较快, PM2.5排放较高相关.利用对PM2.5水溶性无机离子分析也表明北京市周边地区传输贡献超过70%[42].

|

不同小写字母表示不同月份间PM2.5浓度的显著性差异(P < 0.05), 不同颜色表示PM2.5浓度, 误差线表示为标准偏差 图 4 北京市6类监测站PM2.5月变化 Fig. 4 Monthly variation of PM2.5 at six types of monitoring stations in Beijing |

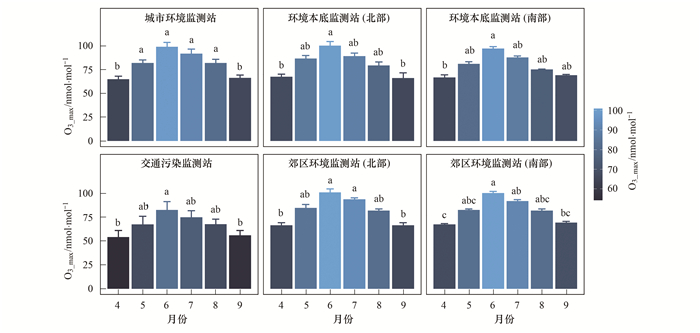

O3作为一种二次污染物, 夏季高温和强辐射下有助于其生成.图 5为2014~2019年北京市6类监测站点4~9月O3_max月均值.不同区域O3_max月变化规律基本一致, 呈“单峰型”变化, 从4月开始升高, 到6月浓度最高, 然后开始降低. 6月平均x(O3)为96.7 nmol ·mol-1.本研究中只分析了4~9月每日最大臭氧浓度值, 主要是冬季辐射和温度较低不利于O3的产生[37].同时冬季颗粒物污染严重降低大气能见度削弱了辐射强度, 因此机动车和工业排放的尾气在没有强辐射作用下只能产生硝酸盐等二次气溶胶, 进一步减少大气能见度不利于大气中二氧化氮和挥发性有机物反应生成臭氧.通过对京津唐地区臭氧浓度月变化的研究也发现, 冬季臭氧浓度远低于危害人体健康的阈值[37].对不同区域站点O3_max月变化分析发现, 交通污染监测站O3_max月变化较为平缓, 而北部郊区环境监测地区的月变化差异较大.

|

不同小写字母表示不同月份间O3浓度的显著性差异(P < 0.05), 不同颜色表示O3浓度, 误差线表示为标准偏差 图 5 年北京市6类监测站每日最大O3月均值变化 Fig. 5 Monthly variation of daily maximum O3 concentration at six types of monitoring stations in Beijing |

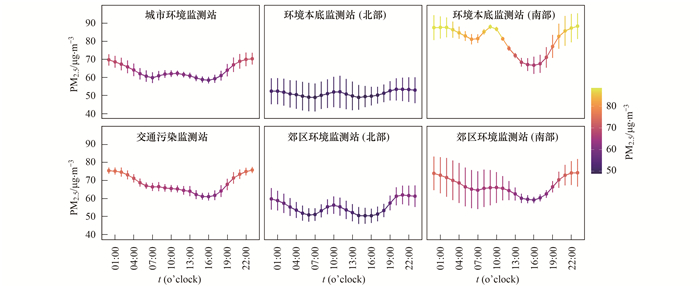

图 6展示了PM2.5浓度日变化特征, 不同类型站点的日变化规律存在差异.总体上北京市PM2.5浓度最低值出现在每日的14:00~16:00.夜间PM2.5浓度较高, 最高值出现在22:00至次日00:00.在08:00~10:00 PM2.5浓度发生波动形成较小的峰值.北京地区晴朗天气多, 白天太阳辐射较强.夜间发生辐射冷却时近地面的气层冷却较为强烈, 而上层空气冷却较慢导致大气层结稳定度增加, 大气中的污染物不易扩散.因此北京地区的夜间PM2.5浓度较高[43].同时受到限行政策影响, 柴油货车多在夜间进出北京, 这些也增加了北京地区夜间PM2.5浓度. 08:00~10:00时段内PM2.5浓度发生峰值波动, 主要受北京早高峰影响, 机动车数量大且城市交通拥堵严重, 导致机动车尾气排放量较大.

|

不同颜色表示不同时刻PM2.5浓度均值, 误差线表示为标准偏差 图 6 北京市6类监测站PM2.5小时变化 Fig. 6 Hourly variation of PM2.5 at six types of monitoring stations in Beijing |

北部的环境本底和郊区环境监测站PM2.5浓度日变化波动最小.但是南部的环境本底监测站PM2.5浓度日变化最大, 在23:00浓度最高, 为88.5 μg ·m-3, 在16:00浓度最低, 为66.8 μg ·m-3.日变化过大可能受人为活动影响.京西南、京南和京东南这3个本底监测点靠近北京市南部进出京通道、国道京港线、大广高速和首都环线高速.受本地和外来传输源叠加影响, 成为北京PM2.5浓度最高的区域.

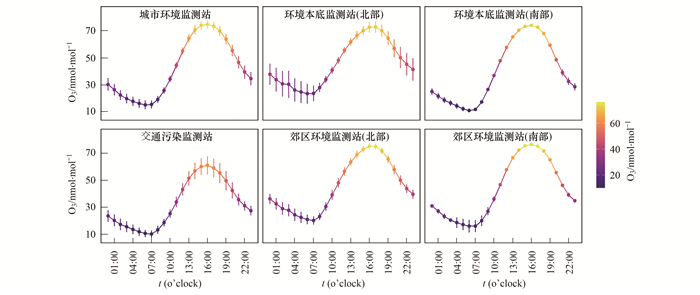

不同类型站点O3浓度日变化如图 7所示, 所有站点在07:00的x(O3)最低, 而后逐步升高, 在16:00达到最高, 随后开始下降. x(O3)日变化特征主要取决于太阳辐射和温度, 在16:00后太阳辐射逐渐减弱, O3生成速率也随之降低.同时夜间NO和O3滴定反应转为NO2, 消耗了大气中O3也导致了夜间浓度的加速降低[9].日出后太阳辐射增强导致空气温度逐渐升高, 大气中O3生成速率加快.分析x(O3)日变化规律表明, x(O3)在白天持续保持高位与居民户外活动时间相吻合, 对人体健康具有极大风险.

|

不同颜色表示4~9月不同时刻O3小时均值, 误差线表示为标准偏差 图 7 北京市6类监测站4~9月O3小时均值变化 Fig. 7 Hourly variation of O3 between April and September at six types of monitoring stations in Beijing |

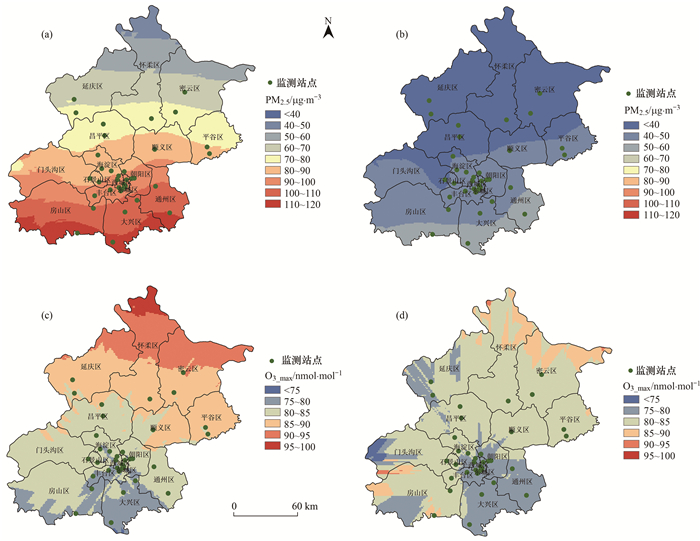

图 8展示了2014年和2019年PM2.5年均值和4~9月O3_max均值在北京市的空间分布特征.相比于2014年, PM2.5和O3_max浓度在2019年均降低, PM2.5下降最为显著.两种大气污染物在2014年和2019年的空间分布较为一致, PM2.5呈现南高北低, O3_max分布趋势与之相反.北京南部靠近河北重工业区, 外来源输入导致了严重的PM2.5污染[44].北京北部为生态涵养区植被覆盖率较高, 植物生长过程中释放的挥发性有机化合物(BVOC)也是O3重要的前体物质[45], 导致了北京北部的O3浓度偏高.

|

(a)2014年PM2.5浓度, (b)2019年PM2.5浓度, (c)2014年4~9月每日最大O3浓度, (d)2019年4~9月每日最大O3浓度 图 8 北京市2014和2019年PM2.5年均浓度和4~9月每日最大O3浓度的空间分布 Fig. 8 Spatial distribution of the annual average PM2.5 concentration and daily maximum O3 concentration in Beijing, from April to September in 2014 and 2019 |

人群健康影响评估的2019年北京市与PM2.5相关的心血管和呼吸道疾病超额死亡人数显著低于2014年的超额死亡人数.从表 3中可以看出, 2014北京市全市可归因于PM2.5污染的心血管和呼吸道疾病超额死亡人数分别为1 580人和821人, 其中朝阳与PM2.5相关的超额死亡人数最多为453人, 北京西北的延庆区超额死亡人数最少为24人.延庆、怀柔、门头沟、平谷和密云是超额死亡人数最低的区县.海淀和朝阳等区域人口密度大且PM2.5污染也较为严重, 导致大量人口暴露于高浓度PM2.5下.心血管疾病是北京市2014年居民死因排名第一的疾病, 占疾病死亡的46%, 其中可归因于PM2.5污染的心血管疾病超额死亡约占总心血管疾病死亡人数的2.5%.呼吸道疾病引发的死亡约占全市死亡人数6%, 在全市居民死亡疾病中排名第三.其中与PM2.5污染相关的呼吸道疾病超额死亡约占总呼吸道疾病死亡人数的8.2%. 2019年PM2.5浓度持续降低, 对人体健康风险也显著降低.全年仅有744人心血管疾病死亡和372人呼吸道疾病死亡可归因于PM2.5污染, 相比于2014年减少了一半.但是朝阳区仍然是与PM2.5污染相关疾病超额死亡人数最多的区县, 因此未来需要对高人口密度区域加强大气污染的治理力度, 减少实际暴露于污染物的人群数量. 2010年全球尺度的研究表明, 中国每年约有125万人的超额死亡与PM2.5污染相关, 排名第二的印度每年超额死亡人数比中国少71.2万人.中国当时已经成为全世界PM2.5污染最为严重的国家[46].然而通过中国政府大力地污染防治, 以北京为首的大城市PM2.5污染已经显著降低.本研究的评估结果表明, 与颗粒物污染相关的超额死亡人数在2019年已经下降了一半, 因此亟待在全国尺度重新评估PM2.5的健康风险.本研究中仅仅对呼吸道疾病和心脑血管疾病的死亡人数进行了评估, 主要关注了长期暴露的影响但PM2.5污染引发的急性健康效应也不容忽视.黄德生等[47]研究京津冀地区2009年PM2.5污染的健康效益就表明, 京津冀地区与PM2.5污染相关的超额死亡人数为75 331人, 其中北京地区可归因于PM2.5的慢性疾病超额死亡13 962人, 急性疾病超额死亡1 193人.尽管已有大量的研究评估了颗粒物污染的人群健康效应, 但是目前在中国地区缺乏PM2.5与相关疾病死亡率的暴露响应系数[15], 大量的研究均采用的是国外的暴露响应系数.如Song等[21]对中国地区大气污染的健康影响评估表明, 北京市2013年可归因于PM2.5的心血管疾病和呼吸道疾病超额死亡人数为3 260人, 高于本研究中的2 401人.不同研究间的差异主要是与暴露响应系数的选取存在较大的关联.

|

|

表 3 PM2.5和O3暴露下北京市常住居民健康风险 Table 3 Health risks of PM2.5 and O3 for residents in Beijing |

人群暴露评估的结果表明2019年和2014年与O3相关的呼吸道疾病超额死亡的人数相持平.表 3中数据表明2014年北京市可归因于O3污染的呼吸道疾病超额死亡的人数为2 180人, 约占呼吸道疾病死亡人数的16%.与O3污染相关的呼吸道基本超额死亡人数最多的区县为朝阳区, 总计400人.与O3污染相关的呼吸道基本超额死亡人数最少的为延庆区, 总计36人.而2019年与O3污染相关的呼吸道疾病超额死亡人数为2 176人, 与2014年持平. 2019年16个区县可归因于O3污染相关的呼吸道疾病超额死亡人数和2014年呈一致趋势.Fann等[48]利用模型模拟和流行病学评估的方法, 估算了2005年美国约有4 700人的超额死亡与O3污染相关.Lelieveld等[49]对全球尺度O3污染的人群健康效应评估发现, 2010年全世界有14.2万人的超额死亡与O3污染密切相关, 且预计到2050年将会有35.8万人超额死亡与O3污染相关.Lelieveld等[20]于2013年估计北京约有2 395人的超额死亡与O3污染相关, 与本研究的结果相一致.本研究中O3的暴露响应关系采用Jerrett等[13]的分析结果, 即O3_max每升高10 nmol ·mol-1, 与O3相关的呼吸道疾病超额死亡率将增加4%, 远高于PM2.5对呼吸道疾病的危害.因此可归因于O3污染的健康风险比PM2.5更高.此外O3通过呼吸道进入肺部后还会引起慢性阻塞性肺炎等疾病, 但是国内缺乏相关疾病的死亡率的公开数据和O3污染与人群健康效应暴露响应关系, 因此本研究中主要评估与O3污染相关的呼吸道疾病的超额死亡情况. 2014年北京市居民健康风险主要受PM2.5的威胁, 通过长期治理目前已经得到较好地缓解.但是当前O3污染非常严峻, 已经成为危害人体健康的首要污染物.且在日常生活中因为臭氧看不见摸不着, 人们往往忽视对其的防护.未来需要加强对PM2.5和O3污染的协同治理, 保证居民生命健康.

2.6 不确定性分析本研究主要评估了北京市2014和2019年与PM2.5相关的呼吸道和心血管疾病超额死亡人数, 与O3污染相关的呼吸道超额死亡人数.本研究的相关结果和同类研究具有较好的可比性.但是受制于临床人群健康终点的复杂性, 难以通过实际死亡人口数据进行验证.因此对本研究评估过程的不确定性因素进行分析讨论.

大气污染物的暴露响应关系是评估人群健康效应的关键参数, 也是不确定因素的重要来源.已有的全球研究针对不同区域均采用一致的暴露响应系数[20], 且在已有的全国尺度评估上也是采用了国外的大气污染物与疾病终点的暴露响应系数[21, 22, 25].但阚海东等[16]对我国大气颗粒物暴露于人群健康效应的Meta分析表明, 我国大气颗粒对居民的健康影响远远低于欧美国家.为此本研究中选用了Lu等[5]对中国大陆127个主要城市开展的59项研究进行整合分析的结果来评估PM2.5对居民健康的影响.但目前缺乏中国长期O3暴露与人群死亡率的研究, 因此评估O3对人群健康影响采用了Jerrett等[13]的分析结果.受制于流行病学调查结果中包含的与大气污染物相关的疾病类型, 本研究主要分析的是呼吸道疾病和心血管疾病的超额死亡人数.因此未来还需加强不同疾病和暴露响应关系的研究, 明确中国的PM2.5和O3与人群死亡率的暴露响应关系, 为健康风险评估提供依据.

暴露人口和大气污染物的空间分布差异巨大, 人口和污染物浓度分布数据精度也是评估数据重要的不确定因素.本研究中利用大气污染物国控站和北京市大气污染物监测站数据, 利用空间插值的方法估算大气污染物的空间分布.人口数据来自于北京市16个区县的常住人口数据.相比于已有的研究中利用北京市区的监测站点数据和总常住人口数据评估健康效益[21], 过去的研究可能高估了大气污染物对居民健康的影响.此外本研究的O3数据来源于大气环境监测站点, 缺乏农村地区的监测数据可能低估了实际O3浓度.因此未来需要采用监测数据和大气化学模式相结合的方法准确预测大气污染物浓度[22].提高污染物浓度和人口数据分辨率, 更准确评估大气污染的健康效益.

3 结论(1) 北京市2014和2020年PM2.5年均浓度分别为92.0 μg ·m-3和39.2 μg ·m-3.当前PM2.5年均值已接近国家二级标准35 μg ·m-3, 但是距离世界卫生组织的10 μg ·m-3还存在加大差距.O3在4~9月每日最大小时平均值在2014~2020年保持在81.9~72.8 nmol ·mol-1区间内, 远远超过人群健康阈值.

(2) 在月时间尺度上分析, 北京市在冬季的12月和1月PM2.5污染严重, 夏季的6月O3污染问题突出, 导致全年居民健康在全年均受到大气污染的影响.大气污染物季节变化与本地排放、外源输入和气象条件等因素关系密切.在日时间尺度上PM2.5浓度夜间浓度值高于白天, 其中14:00~16:00为日PM2.5浓度最低点, 22:00至次日00:00点浓度最高.O3浓度与之相反, 最高浓度值出现在18:00点, 最低值在每天07:00.在空间分布上PM2.5浓度自南向北呈降低趋势, 浓度最高的为南部环境本底监测区域, 最低浓度值出现在北部环境监测本底区域.臭氧污染物浓度分布与PM2.5污染空间分布相反.北部环境监测本底区域臭氧浓度最高, 交通污染监测区浓度最低.

(3) 2014年和2019年北京市PM2.5和O3健康风险评价结果研究表明:北京市2014年总计4 581人的心血管和呼吸道疾病超额死亡与PM2.5和O3相关, 而2019年仅为3 292人.北京市大气污染防治条例和北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划的实施显著降低了北京市PM2.5浓度, 而O3污染持续恶化.到2019年与O3污染相关的疾病超额死亡已经超过PM2.5, 成为危害居民健康的首要大气污染物.“十四五”规划中已将PM2.5和O3协同治理列入, 未来可以切实减少居民暴露于大气污染的风险.

| [1] | Li K, Jacob D J, Liao H, et al. A two-pollutant strategy for improving ozone and particulate air quality in China[J]. Nature Geoscience, 2019, 12(11): 906-910. DOI:10.1038/s41561-019-0464-x |

| [2] | Silver B, Reddington C L, Arnold S R, et al. Substantial changes in air pollution across China during 2015-2017[J]. Environmental Research Letters, 2018, 13. DOI:10.1088/1748-9326/aae718 |

| [3] | Katanoda K, Sobue T, Satoh H, et al. An association between long-term exposure to ambient air pollution and mortality from lung cancer and respiratory diseases in Japan[J]. Journal of Epidemiology, 2011, 21(2): 132-143. DOI:10.2188/jea.JE20100098 |

| [4] |

戴海夏, 宋伟民. 大气颗粒物健康效应生物学机制研究进展[J]. 环境与职业医学, 2003, 20(4): 308-311. Dai H X, Song W M. Advances in biologic mechanism studies on health effects of ambient particulate matter[J]. Journal of Environmental & Occupational Medicine, 2003, 20(4): 308-311. |

| [5] | Lu F, Xu D Q, Cheng Y B, et al. Systematic review and meta-analysis of the adverse health effects of ambient PM2.5 and PM10 pollution in the Chinese population[J]. Environmental Research, 2015, 136: 196-204. DOI:10.1016/j.envres.2014.06.029 |

| [6] | 严向宏. 上海宝山区大气细颗粒气溶胶PM2.5特征研究与源解析[D]. 上海: 华东理工大学, 2011. |

| [7] | Maher B A, Ahmed I A M, Davison B, et al. Impact of roadside tree lines on indoor concentrations of traffic-derived particulate matter[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(23): 13737-13744. |

| [8] | Stevenson D S, Dentener F J, Schultz M G, et al. Multimodel ensemble simulations of present-day and near-future tropospheric ozone[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2006, 111. DOI:10.1029/2005JD006338 |

| [9] | Fowler D. Ground-level ozone in the 21st century: future trends, impacts and policy implications[EB/OL]. https://royalsociety.org/-/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2008/7925.pdf, 2021-02-22. |

| [10] |

闫美霖, 李湉湉, 刘晓途, 等. 我国臭氧短期暴露的人群健康效应研究进展[J]. 环境与健康杂志, 2012, 29(8): 752-761. Yan M L, Li T T, Liu X T, et al. Human health effects of short-term ozone exposure: a review of Chinese epidemiological evidence[J]. Journal of Environment and Health, 2012, 29(8): 752-761. |

| [11] | Schlink U, Herbarth O, Richter M, et al. Statistical models to assess the health effects and to forecast ground-level ozone[J]. Environmental Modelling & Software, 2006, 21(4): 547-558. |

| [12] | Aunan K, Pan X C. Exposure-response functions for health effects of ambient air pollution applicable for China-a meta-analysis[J]. Science of the Total Environment, 2004, 329(1-3): 3-16. DOI:10.1016/j.scitotenv.2004.03.008 |

| [13] | Jerrett M, Burnett R T, Pope Ⅲ C A, et al. Long-term ozone exposure and mortality[J]. New England Journal of Medicine, 2009, 360(11): 1085-1095. DOI:10.1056/NEJMoa0803894 |

| [14] | Pope Ⅲ C A, Burnett R T, Thun M J, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution[J]. Journal of the American Medical Association, 2002, 287(9): 1132-1141. DOI:10.1001/jama.287.9.1132 |

| [15] |

秦耀辰, 谢志祥, 李阳. 大气污染对居民健康影响研究进展[J]. 环境科学, 2019, 40(3): 1512-1520. Qin Y C, Xie Z X, Li Y. Review of research on the impacts of atmospheric pollution on the health of residents[J]. Environmental Science, 2019, 40(3): 1512-1520. |

| [16] |

阚海东, 陈秉衡. 我国大气颗粒物暴露与人群健康效应的关系[J]. 环境与健康杂志, 2002, 19(6): 422-424. Kan H D, Chen B H. Analysis of Exposure-response relationships of air particulate matter and adverse health outcomes in China[J]. Journal of Environmental Health, 2002, 19(6): 422-424. DOI:10.3969/j.issn.1001-5914.2002.06.002 |

| [17] | Zeng Y Y, Cao Y F, Qiao X, et al. Air pollution reduction in China: recent success but great challenge for the future[J]. Science of the Total Environment, 2019, 663: 329-337. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.01.262 |

| [18] | Feng Z Z, Hu E Z, Wang X K, et al. Ground-level O3 pollution and its impacts on food crops in China: a review[J]. Environmental Pollution, 2015, 199: 42-48. DOI:10.1016/j.envpol.2015.01.016 |

| [19] | Lu X, Hong J Y, Zhang L, et al. Severe surface ozone pollution in China: a global perspective[J]. Environmental Science & Technology Letters, 2018, 5(8): 487-494. |

| [20] | Lelieveld J, Evans J S, Fnais M, et al. The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale[J]. Nature, 2015, 525(7569): 367-371. DOI:10.1038/nature15371 |

| [21] | Song Y S, Wang X K, Maher B A, et al. The spatial-temporal characteristics and health impacts of ambient fine particulate matter in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 112(2): 1312-1318. |

| [22] | Liu H, Liu S, Xue B R, et al. Ground-level ozone pollution and its health impacts in China[J]. Atmospheric Environment, 2018, 173: 223-230. DOI:10.1016/j.atmosenv.2017.11.014 |

| [23] | Feng Z Z, De Marco A, Anav A, et al. Economic losses due to ozone impacts on human health, forest productivity and crop yield across China[J]. Environment International, 2019, 131. DOI:10.1016/j.envint.2019.104966 |

| [24] | 国务院. 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/zwgk/2013-09/12/content_2486773.htm, 2021-02-22. |

| [25] | Kuerban M, Waili Y, Fan F, et al. Spatio-temporal patterns of air pollution in China from 2015 to 2018 and implications for health risks[J]. Environmental Pollution, 2020, 258. DOI:10.1016/j.envpol.2019.113659 |

| [26] | 北京市人民代表大会常务委员会. 北京市大气污染防治条例[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202005/t20200518_1899727.html, 2021-02-22. |

| [27] | 北京市人民政府. 北京市人民政府关于印发《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_61552.html, 2021-02-22. |

| [28] |

张梦娇, 苏方成, 徐起翔, 等. 2013~2017年中国PM2.5污染防治的健康效益评估[J]. 环境科学, 2021, 42(2): 513-522. Zhang M J, Su F C, Xu Q X, et al. Health impact attributable to the control of PM2.5 pollution in china during 2013-2017[J]. Environmental Science, 2021, 42(2): 513-522. |

| [29] |

常玲利, 邵龙义, 杨书申, 等. 大气污染综合治理攻坚行动前后北京市PM2.5质量浓度变化特征研究[J]. 矿业科学学报, 2019, 4(6): 539-546. Chang L L, Shao L Y, Yang S S, et al. Study on variation characteristics of PM2.5 mass concentrations in Beijing after the action for comprehensive control of air pollution[J]. Journal of Mining Science and Technology, 2019, 4(6): 539-546. |

| [30] | Giannadaki D, Pozzer A, Lelieveld J. Modeled global effects of airborne desert dust on air quality and premature mortality[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2014, 14(2): 957-968. DOI:10.5194/acp-14-957-2014 |

| [31] | Cohen A J, Anderson H R, Ostro B, et al. The global burden of disease due to outdoor air pollution[J]. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 2005, 68(13-14): 1301-1307. DOI:10.1080/15287390590936166 |

| [32] | Lim S S, Vos T, Flaxman A D, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010[J]. The Lancet, 2012, 380(9859): 2224-2260. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61766-8 |

| [33] | 生态环境部. 关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知[EB/OL]. http://www.mee.gov.cn/gkml/sthjbgw/sthjbwj/201809/t20180927_630570.htm, 2021-02-22. |

| [34] |

赵辉, 郑有飞, 张誉馨, 等. 京津冀大气污染的时空分布与人口暴露[J]. 环境科学学报, 2020, 40(1): 1-12. Zhao H, Zheng Y F, Zhang Y X, et al. Spatiotemporal distribution and population exposure of air pollution in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2020, 40(1): 1-12. |

| [35] | 沈楠驰, 周丙锋, 李珊珊, 等. 2015-2019年天津市大气污染物时空变化特征及成因分析[J]. 生态环境学报, 2020, 29(9): 1862-1873. |

| [36] |

钱悦, 许彬, 夏玲君, 等. 2016~2019年江西省臭氧污染特征与气象因子影响分析[J]. 环境科学, 2021, 42(5): 2190-2201. Qian Y, Xu B, Xia L J, et al. Characteristics of ozone pollution and the relationship with meteorological factors in Jiangxi province[J]. Environmental Science, 2021, 42(5): 2190-2201. |

| [37] |

崔梦瑞, 白林燕, 冯建中, 等. 京津唐地区臭氧时空分布特征与气象因子的关联性研究[J]. 环境科学学报, 2020, 40(2): 373-385. Cui M R, Bai L Y, Feng J Z, et al. Analysis of temporal and spatial variations of ozone compiling with dynamics of meteorological factors in the Beijing-Tianjing-Tangshan region[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2020, 40(2): 373-385. |

| [38] | 北京市人民政府办公厅. 北京市人民政府办公厅关于印发《北京市污染防治攻坚战2020年行动计划》的通知[EB/OL]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202002/t20200213_1629687.html, 2021-02-22. |

| [39] | Yao L, Lu N. Spatiotemporal distribution and short-term trends of particulate matter concentration over China, 2006-2010[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21(16): 9665-9675. DOI:10.1007/s11356-014-2996-3 |

| [40] | Zhang Y L, Cao F. Fine particulate matter (PM2.5) in China at a city level[J]. Scientific Reports, 2015, 5. DOI:10.1038/srep14884 |

| [41] |

皮冬勤, 陈焕盛, 魏巍, 等. 京津冀一次重污染过程的成因和来源[J]. 中国环境科学, 2019, 39(5): 1899-1908. Pi D Q, Chen H S, Wei W, et al. The causes and sources of a heavy-polluted event in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. China Environmental Science, 2019, 39(5): 1899-1908. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2019.05.013 |

| [42] |

刘晓宇, 郎建垒, 程水源, 等. 北京市冬季PM2.5污染特征与区域传输影响研究[J]. 安全与环境学报, 2017, 17(3): 1200-1205. Liu X Y, Lang J L, Cheng S Y, et al. Pollution characteristics and regional migration impact of PM2.5 in Beijing in winter season[J]. Journal of Safety and Environment, 2017, 17(3): 1200-1205. |

| [43] |

陈思宇, 王晨, 谢亭亭, 等. 2014年中国大陆地区冷、暖季大气颗粒物的分布特征[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2018, 54(2): 167-174, 183. Chen S Y, Wang C, Xie T T, et al. Spatial distribution of particulate matter in Mainland China during cold and warm seasons in 2014[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 2018, 54(2): 167-174, 183. |

| [44] |

臧星华, 鲁垠涛, 姚宏, 等. 中国主要大气污染物的时空分布特征研究[J]. 生态环境学报, 2015, 24(8): 1322-1329. Zang X H, Lu Y T, Yao H, et al. The temporal and spatial distribution characteristics of main air pollutants in China[J]. Ecology and Environment Sciences, 2015, 24(8): 1322-1329. |

| [45] |

张红星, 韩立建, 任玉芬, 等. 北京城市与西北远郊地表臭氧浓度梯度移动监测研究[J]. 生态学报, 2019, 39(18): 6803-6815. Zhang H X, Han L J, Ren Y F, et al. Monitoring ozone concentrations along an urban to rural gradient of Beijing with a mobile vehicle[J]. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(18): 6803-6815. |

| [46] | Wang H D, Dwyer-Lindgren L, Lofgren K T, et al. Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970-2010:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010[J]. The Lancet, 2012, 380(9859): 2071-2094. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61719-X |

| [47] |

黄德生, 张世秋. 京津冀地区控制PM2.5污染的健康效益评估[J]. 中国环境科学, 2013, 33(1): 166-174. Huang D S, Zhang S Q. Health benefit evaluation for PM2.5 pollution control in Beijing-Tianjin-Hebei region of China[J]. China Environmental Science, 2013, 33(1): 166-174. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2013.01.024 |

| [48] | Fann N, Lamson A D, Anenberg S C, et al. Estimating the national public health burden associated with exposure to ambient PM2.5 and ozone[J]. Risk Analysis: An International Journal, 2012, 32(1): 81-95. DOI:10.1111/j.1539-6924.2011.01630.x |

| [49] | Lelieveld J, Barlas C, Giannadaki D, et al. Model calculated global, regional and megacity premature mortality due to air pollution[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2013, 13(14): 7023-7037. DOI:10.5194/acp-13-7023-2013 |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42