2. 清华大学中国车用能源研究中心, 北京 100084;

3. 北京电动车辆协同创新中心, 北京 100084

2. China Automotive Energy Research Center, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3. Collaborative Innovation Center for Electric Vehicles, Beijing 100084, China

降低汽车行业污染物及二氧化碳排放是我国实现减排的重要举措[1~3], 但传统内燃机汽车(internal combustion engine vehicle, ICEV)减排空间有限, 新能源汽车是实现低碳减排的有效手段[4~6].交通运输行业碳排放是我国碳排放增长的主要驱动产业之一, 1996~2010年期间, 交通运输行业碳排放增加了9.78%[1]; 预计到2030年, 交通运输行业的碳排放将达到全国碳排放总额的9%[3].因此降低汽车行业的二氧化碳排放是降低我国二氧化碳排放的关键之一.但同时, 传统内燃机汽车通过提高燃油经济性、淘汰黄标车等措施减排的空间有限[4]. 2015~2016年我国乘用车行业平均节能减排效果中, 由ICEV节能技术提升带来的二氧化碳减排仅占1/3, 而新能源汽车导致节能减排幅度占2/3[5].

新能源汽车实际的减排效果不仅受到车辆使用过程中能耗与排放的影响, 也受到电力生产环节能耗与排放的影响.目前对于车辆碳排放的标准各国有差异, 有些考虑发电环节的碳排放(如新加坡[7]), 有些则不考虑(如欧盟认为电动汽车为零碳排放车辆[8]), 考虑发电环节的碳排放对于新能源汽车和传统车是比较公平的做法.在这种情景下, 新能源车与传统车碳排放的比较经常会成为某些社会群体和学者的讨论热点[3, 9~11], 本研究为探究我国电网构成条件下的插电式混合动力乘用车(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)二氧化碳排放水平及碳减排空间, 参考新加坡法规, 将发电环节的碳排放计入车辆的排放.

对于我国而言, 可再生能源发电量在各省区电网中所占比例不同[12], 由此带来的碳排放差异较大.我国西南、西北地区水电、风电和太阳能发电所占比例远高于全国平均水平, 如四川省2017年全部可再生能源电力占本省用电量的比例达84%, 青海省可再生能源发电比例为65%[13].相对应地, 四川省、青海省电网的碳排放水平也较低[14, 15].

作为新能源汽车市场的重要组成之一, PHEV近年来发展迅速, 在各国呈现了不同的增长态势.根据国际电动汽车联合会(EVI)的统计数据, 2015年全球PHEV保有量为52万辆, 占新能源汽车总量的42%.在欧美等西方国家, 如美国、加拿大、挪威、瑞典、英国、德国等, PHEV的接受程度更高, 比纯电动汽车(battery electric vehicle, BEV)具有更大的市场增长率, 如2015~2016年间, 美国的PHEV和BEV轻型车的增长幅度分别是70%和22%、英国的增幅分别为42%和4%[16].而在中国, 由于国家政策的倾向性引导, PHEV的发展呈现了与国外不同的市场表现. 2017年中国PHEV乘用车销量10.7万辆, 占到当年新能源乘用车销量的19%, 同比增长48%, 与此相对应的纯电动乘用车的增长率84%[17].

在中国新能源汽车双积分政策和补贴政策的背景下, PHEV不仅得到了市场一定程度的认可, 也日益受到企业在产品研发与车型产业化过程中的重视.如上汽集团将以智能电驱变速箱为核心的插电混动系统先后广泛应用于荣威品牌旗下多款车型[18]; 比亚迪汽车在插电式混合动力领域的长期深耕, 宋DM在2017年上市后成为当年插电式混合动力乘用车市场销量的第一名[19]; 长安汽车的“香格里拉计划”计划推出以逸动PHEV为代表的一系列PHEV车型[20].

PHEV车辆的能源来源多元化带来了排放源头的多样性.对于ICEV, 车辆使用过程中仅有单一的汽油或柴油燃烧产生排放; 对于BEV或氢燃料电池汽车, 车辆使用中仅消耗电能, 只需要考虑发电端或氢气制备阶段的二氧化碳排放[3, 10, 21, 22].但对于PHEV, 车辆使用中部分里程实现了零排放; 但仍然存在部分里程由于汽柴油燃烧产生传统污染物排放和二氧化碳排放.当进一步考虑发电端的排放时, 受运行工况、行驶距离、驾驶习惯、充电习惯、电网结构等多因素影响, 综合污染物和二氧化碳排放随着用电和用油比例的变化呈现了个体间的差异性, 从而导致了综合污染物和二氧化碳排放评价的复杂性[23].

国内外的研究均表明, PHEV汽车对传统内燃机汽车在碳减排方面存在一定的优势, 且强烈依赖于电网的构成和车辆出行、充电特征[24~40].其中, 基于车辆出行特征对PHEV进行碳排放的研究经历了多个阶段, 难点主要在于PHEV电驱动里程比例的确定.早在2008年, Stephan等[24]率先对比了PHEV与ICEV的碳排放, 研究中假设PHEV的能耗水平是与出行无关的确定值(0.92 MJ·km-1), 类似的方法在早期采用仿真方法对车辆建模研究PHEV碳排放的研究中较为常见[25, 26].随着对PHEV驱动特性的研究, PHEV的电驱动里程比例成为评价其碳排放的重要参数之一.这一比例被设置为常数(如0.5)[27]或PHEV的纯电续驶里程(all electric range, AER)与传统车平均日出行里程的固定比值[9, 28], 虽然大幅度简化了PHEV碳排放的计算, 但无法反映车辆出行分布规律, 与实际运行情况差别较大.

目前, 利用传统车真实出行特征计算不同续驶里程PHEV的纯电里程比例, 也即电能利用的效用因子(utility factor, UF), 进而研究车辆使用环节的能耗与其带来的二氧化碳排放, 是研究PHEV车辆碳排放最常见的方法. Onat等[29]使用美国50个州的交通出行调查结果, 比较对应于不同地区的出行里程分布及对应的UF的PHEV碳减排空间, Wu等[30]和Requia等[31]分别采用相近的方法研究了美国和加拿大的PHEV二氧化碳排放情况, 在此基础上文献[32~34]又进一步研究了充电行为、道路等级等影响出行特征的因素对PHEV碳排放的影响.在中国, Wang等[23, 35]使用北京市传统车出行特征估计了北京市PHEV车辆推广的二氧化碳减排效果, 结果表明在2010年电网结构下, 续驶里程为64 km的PHEV的二氧化碳排放水平约为200 g·km-1[36].使用UF极大提升了PHEV碳排放研究的准确度, 但考虑到PHEV出行特征与传统车出行特征的差异[37]及PHEV的实际使用特征(如充电行为), 使用PHEV车辆实际运行数据是准确评价PHEV碳排放的重要基础.

随着PHEV市场化的普及, 实际投入使用的PHEV车辆的出行习惯已渐趋稳定, 为开展实际PHEV车辆出行特征的研究提供了现实基础, 也为研究用户的充电习惯、驾驶习惯等提供了可能性.

受益于PHEV的市场化推广政策, 我国积累了海量的PHEV车辆用户群体数据, 并对PHEV用户进行了问卷调查, 如北京市交通研究院、上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心(EVDATA)等机构使用问卷调查的方式对中国多个城市PHEV汽车车主进行调研发现, 一线城市上海市、二线城市四川省成都市和三线城市山东省临沂市三地的PHEV日均出行里程分别为27.9、36.2和45.4 km[41]. 2016年之后对于新能源汽车实施监测的企业平台与地方性平台逐步对接, 企业根据《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》(GB/T 32960)要求上传数据[42], 形成了海量PHEV车辆监控数据, 通过对监控数据的深度分析, 可以得到准确的PHEV行驶里程、实现电驱动里程和油驱动里程的分离, 为精确评估PHEV的排放和能源消耗提供了海量数据的基础. EVDATA[41]、北京电动车监控服务平台[43]等地方性平台均可在一定程度上为研究提供相应的数据支持.我国目前已有一定基于实际PHEV车辆运行数据的出行特征研究[44], 但基于实际PHEV车辆运行数据的能耗与碳排放研究还不够.

为了评估PHEV车辆二氧化碳排放, 分析车辆纯电续驶里程、充电频率及电网结构、PHEV技术水平对PHEV二氧化碳排放强度的影响, 本研究基于上海数据中心的监控平台, 对采集的在上海市运行的50辆PHEV汽车13万km实际运行数据进行分析, 探索了数据分析方法, 实现了PHEV车辆二氧化碳排放的较准确评估.研究过程包括PHEV监控数据的清洗、切割, 行驶里程的统计、电池荷电状态(state of charge, SOC)的提取, 并据此计算纯电里程比例; 在考虑电力和汽油生产与使用环节的二氧化碳排放的前提下, 对PHEV二氧化碳排放进行了估算, 讨论了不同续驶里程、充电频率及不同电网结构、PHEV技术水平对二氧化碳排放的影响.

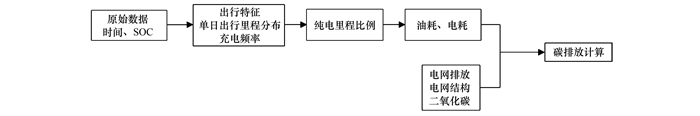

1 材料与方法研究的框架如图 1所示, 具体流程包括:通过对原始数据进行数据挖掘后得到PHEV出行特征, 基于单日出行里程分布及充电频率可以计算得到UF、车辆油耗(fuel consumption, FC)和电耗(electricity consumption, EC); 油耗和电耗水平进一步结合电网排放计算PHEV二氧化碳排放水平.

|

图 1 研究框架 Fig. 1 Research framework |

数据采集监控平台依据2016年公布的文献[42]采集行车数据, 包括全球定位系统(GPS)数据、速度、出行里程、电池SOC, 数据采集频率为0.1 Hz.

本研究的对象为中国企业生产的某款AER为70 km(根据文献[45]中规定工况测试)的插电式混合动力汽车(PHEV70), 车辆的基本参数如表 1所示.该车整备质量为1 720 kg, 装载的电池容量为13 kW·h, 根据中国的插电式混合动力汽车平均油耗计算方法的综合百公里油耗为1.6 L, 动力系统包括一台功率为113 kW的内燃机和最大功率为110 kW的驱动电机.

|

|

表 1 车辆基本信息 Table 1 Vehicle attributes |

数据采集的时间段为2014年4月至2014年12月, 车辆数量为50辆, 车辆运行范围为上海市区和郊区, 总运行里程为13.8万km.

从监控数据库导出的数据首先进行了必要的预处理和数据切分, 进而形成了每日出行里程信息数据库.数据处理主要包括下列内容和步骤如下.

(1)格式归一化 数据格式转换统一, 并针对数据传输过程中可能出现的顺序颠倒按照时间顺序进行调整.

(2)数据清洗 过滤由于数据传输丢失或数据溢出造成的缺失点.

(3)切分单次出行 对数据进行切分, 本研究中停车时间超过30 min的两个相邻数据点被切分为两次出行.

(4)删除不合理出行 根据文献[46], 连续行车4 h须停车休息, 因此单次出行在480 km以上的数据予以删除(按120 km·h-1限速).同时删去出行时间小于5 min或者出行里程小于1 km的个别点.

(5)日出行里程 出发时间在同一天的出行被定义为同一天出行, 将同一天出行的多次出行里程累加得到日出行里程.

(6)充电判据 初始数据采集中不包含充电状态及停车时SOC数据, 因此根据SOC与运行数据进行充电行为的划分.界定相邻两次出行间隔大于等于30 min小于48 h且SOC上升幅度超过10%时为1次充电行为.关于一天两次充电, 也即充电频率为2次·d-1, 定义为相邻两次充电行为发生在24 h以内; 每日一次充电(充电频率为1次·d-1), 定义为相邻两次充电行为发生在24~48 h以内, 依此类推.

利用数据处理得到的日出行里程数据, 可描述其出行分布规律, 用来表征出行特征, 包括出行里程概率分布和累积概率.同时, 根据出行里程对应日期的充电行为, 可以获得充电频率与日均出行里程分布的对应关系.

1.2 纯电里程比例纯电里程比例是指车队或者单车多天的行驶里程中使用电力驱动行驶里程占总里程的比例, 用于衡量区域内车辆的零排放里程比例.基于区域内车辆的出行里程分布, 可以从理论上计算得到不同纯电续驶里程的插电式混合动力汽车在理想充电行为下的数值, 美国汽车工程师协会(SAE)将其定义为效用因子(UF), 从物理意义上, 是指电网对燃油的替代率(utility).

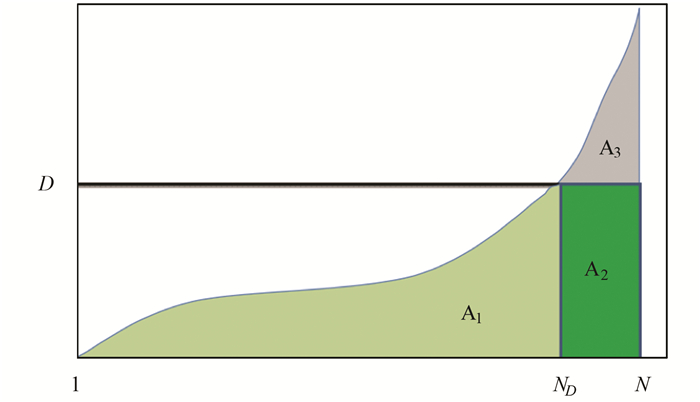

根据SAE的定义和提供的算法, 将一共N天的每日出行里程按照从小到大的顺序排列, 得到如图 2所示的里程分布, 在每天出行前电池充满的条件下, 对于纯电续驶里程为D的PHEV车辆, 日出行里程低于D共计ND天(A1区域), 车辆完全由电驱动; 日出行里程高于D的(N-ND)天, 每日出行里程中里程D由电驱动, 如区域A2, 其余部分为油驱动或油电混合驱动, 如区域A3.

|

图 2 UF含义及示意 Fig. 2 UF definitions and schematic diagram |

UF即A1和A2区域之和占总区域(A1、A2、A3)的比例.亦可用函数表示:

|

(1) |

式中, D为PHEV纯电续驶里程, 单位为km; dk为第k日的日出行里程, 单位为km; min (dk, D)指在日出行里程和纯电续驶里程中取较小值[47]. min (dk, D)对里程积分即为图 2中A1和A2的面积.

由式(1)可知, 影响UF的因素有日出行里程与纯电续驶里程D.

在车辆纯电续驶里程D不变的情况下, 车辆的日出行里程越长, 对应的UF越小.在实际使用过程中, PHEV车辆的出行里程分布规律由车主出行需求决定, 通常比较稳定.

对于固定出行里程分布规律的不同续驶里程的PHEV(也即D不同), 可以直接使用标称的AER计算UF.特别地, 计算不同充电频率的UF时, 可以使用折合里程作为D计算对应的UF, 折合里程定义为标称里程与充电频率的乘积, 如充电频率为0.5次·d-1, 折合里程为标称里程乘以0.5.可知, PHEV出行里程分布规律不变, 充电频率越高, D越长, 对应的UF越大.在实际使用过程中, 充电频率由出行计划决定.充电频率及电量一定意义上由计划行驶里程决定, 同时受到充电基础设施推广情况、电价、消费者个人偏好等因素影响.

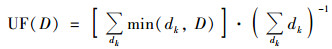

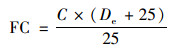

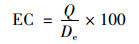

1.3 车辆能量消耗采用工况测试能耗对车辆能量消耗进行估算.我国对PHEV车辆能耗测试采纳文献[45]中规定的方法, 其中关于PHEV能耗测试分为条件A(储能装置通过车辆行驶放电至发动机自行启动)和条件B(以最低储能状态进行工况循环测试).针对本款PHEV车辆, 条件A的油耗为0.依据上述计算方法, 将PHEV在运行时两次充电的间隔里程Dav认为是固定值25 km, 因此根据测试结果燃料消耗量可表述为:

|

(2) |

式中, C为官方公布的车辆燃料消耗量, 单位为L·(100 km)-1; c2为条件B下试验中所得燃油消耗量, 单位为L·(100 km)-1, 对应为油驱动里程百公里油耗水平; De为车辆公布的纯电动续驶里程, 单位为km[45].

这样, 根据车型公示的百公里油耗值C和纯电续驶里程De, 可以得到燃油驱动阶段的油耗:

|

(3) |

在车辆实际运行阶段, 平均充电里程并非固定值(25 km).因此可以参照前述方法得到的纯电比例计算得到比较接近实际的车辆综合油耗水平:

|

(4) |

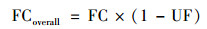

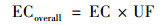

关于纯电行驶阶段的百公里电耗, 参照车型参数中的电池容量和纯电续驶里程, 进行近似估算, 从理论上讲, 该估算值低于实际的测试百公里电耗(由于电池容量尚未耗尽, 发动机的启动终止了纯电里程的测试).根据电池容量Q和De测试值估算车辆电耗的公式如式(5):

|

(5) |

车辆综合电耗水平则为:

|

(6) |

针对本研究的车型参数(表 1), 综合百公里能耗为1.6 L、纯电续驶里程为70 km、电池容量13 kW·h, 估算的燃油运行阶段的百公里油耗FC为6.1 L、纯电行驶阶段的百公里电耗EC为18.6 kW·h.

1.4 能源生产与车辆使用环节的二氧化碳排放基于电里程比例、百公里电耗和油耗, 可以计算包含发电环节与车辆使用环节的PHEV的每km二氧化碳排放水平. PHEV的碳排放包括电里程碳排放和油里程碳排放, 分别对应了电力生产阶段和车用燃料燃烧阶段.针对每km的碳排放:

|

(7) |

|

(8) |

式中, CO2e为每度电的二氧化碳排放强度, 单位为g·(kW·h)-1; CO2f为每升汽油的二氧化碳排放强度, 单位为g·L-1.

包括煤炭热力发电、天然气热力发电在内的火力发电是我国的主要发电形式, 从结构看, 中国火电在总装机容量与发电量中占比高, 在满足能源电力需求上发挥了重要作用, 燃煤发电长期占据总装机容量和总发电量的70%左右, 2016年我国发电量6万亿kW·h, 其中火电量超过4万亿kW·h[48].火电占总发电量的比例随着其他发电方式的增加而呈现逐年下降趋势, 从2007年83%, 下降到2016年的66%[49], 十年间降低了17个百分点.

据统计, 2016年全国火电发电二氧化碳排放强度为822 g·(kW·h)-1 [49], 当考虑其他非化石燃料发电量对电网综合碳排放强度的影响, 我国当年电网上网端的综合碳排放强度为610 g·(kW·h)-1.将高压输送与变电基站的损失6.5%计算在内, 我国电力用户端的用电二氧化碳排放强度为650 g·(kW·h)-1.由于电动汽车采用快速充电会导致较大的电力损失, 当快充损失按10%考虑时, 电动汽车用电的隐形二氧化碳排放强度可以按720 g·(kW·h)-1来进行估算.

对于传统的车用燃料, 使用碳平衡法计算获得的车用汽油完全燃烧的二氧化碳排放强度是2 300 g·L-1.

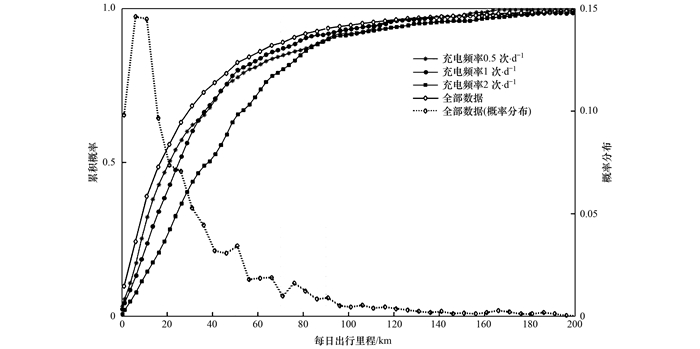

2 结果与分析 2.1 出行与充电特征本研究的对象在8个月的运行时间中, 共出行8 096次、充电1 901次.平均单日出行1.9次, 平均单日出行里程为33.2 km, 平均充电间隔时间为2.2 d. 图 3给出了每日出行里程的概率分布.从全部样本量可知平均意义上, 上海地区PHEV日出行里程概率随出行里程的增加呈现先增后减的变化规律, 其转折点在20 km左右, 这表明出行范围集中于较短里程区间, 从累积概率分布上看, 70%的出行不超过50 km, 日出行里程少于70 km的比例在85%~90%.

|

图 3 日出行里程分布及充电行为的影响 Fig. 3 Distribution of daily vehicle kilometers travelled and impact of charging behavior |

图 3还给出了不同充电行为下的日出行里程分布.本研究对象的充电行为表现出了较大的差异性, 充电频率高于2次·d-1的比例为28%, 充电频率为1次·d-1的比例为30%, 0.5次·d-1的比例为14%, 充电间隔超过3 d的比例为28%.由图 3及表 2所示, 充电频率为0.5次·d-1时, 日均出行里程为37.6 km, 超过100 km的里程比例为不足8%;充电频率为1次·d-1时, 日均出行里程为40.6 km, 超过100 km的里程比例为8%;而充电频率为2次·d-1及以上时日均出行里程进一步增加到50.0 km, 超过100 km的里程比例达到了9%.从数据统计结果来看, 日均出行里程越长, 其对应的长里程出行比例较高.这一现象表明, 消费者对纯电行驶有一定的偏好性, 当有较长出行计划时, 会通过有计划地增加充电次数, 满足更高比例纯电驾驶的需求.

|

|

表 2 日均出行里程累积分布 Table 2 Cumulative distribution of daily vehicle kilometers travelled |

2.2 纯电里程比例

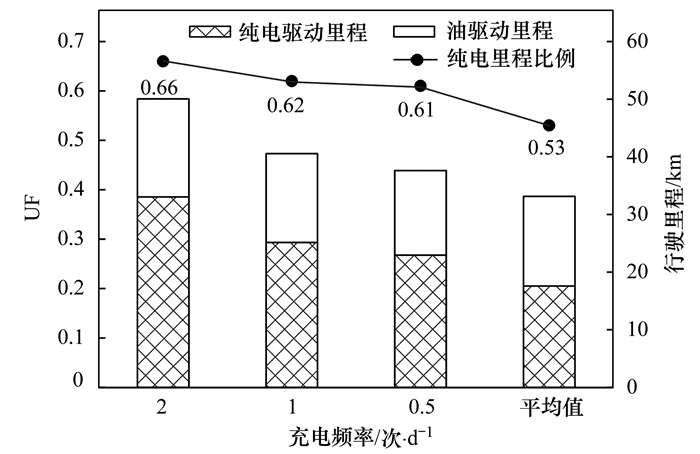

基于研究对象在上海地区的出行里程分布, 可以获得该款车型的UF.如图 4所示, 上海地区该款PHEV70基于全部样本的UF为53%.同时也可以看出, 随着充电间隔时间的减小, 尽管日均出行里程增加, 但UF增加.充电频率为0.5次·d-1的情况下, UF为61%;充电频率为1次·d-1的情况下, UF为62%;充电频率为2次·d-1及以上时, UF为66%.

|

图 4 上海市PHEV70充电行为对纯电里程比例的影响 Fig. 4 Effect of PHEV70 charging behavior on the electric distance ratio in Shanghai |

结合单日平均出行里程, 可以进一步估算电驱动里程与燃油驱动里程.如图 4所示, 随着充电频率增加, 每日平均电驱动里程分别是:22.9、25.1和33.0 km; 而燃油里程相对稳定, 保持在15~17 km之间.

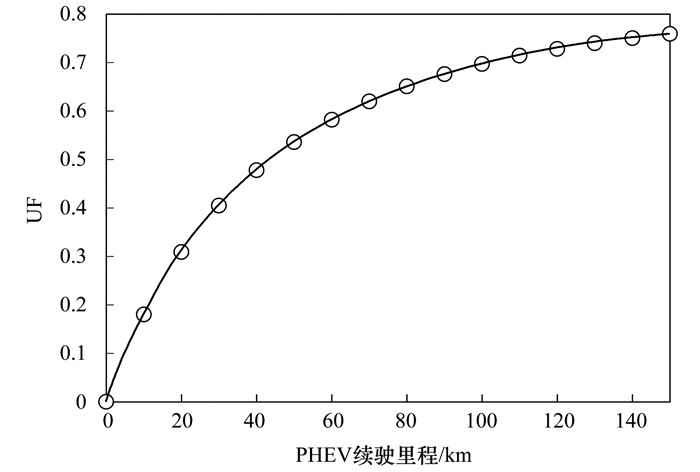

为了预判不同纯电续驶里程的PHEV在上海推广应用的效果, 以相同的出行特征为假设前提, 基于图 3的日出行里程分布, 可以获得不同纯电续驶里程PHEV车辆的UF, 如图 5所示.从中可知, 随着续驶里程D的增加, 纯电里程比例呈现不断上升的趋势, 但上升幅度逐步减小.以充电频率为每天一次为例, 纯电续驶里程为50 km的PHEV车辆, 其UF为54%, 比本研究对象(PHEV70)的UF(62%)低8%;当纯电续驶里程增加到90 km时, 纯电里程比例增加到68%, 纯电续驶里程增加了20 km, 仅提高了6%的UF, 低于上述同样20 km变化(50~70 km)导致的纯电里程比例的增幅.

|

图 5 PHEV纯电里程比例曲线 Fig. 5 Utility factor curve of PHEV |

随着充电频率增加, PHEV的纯电里程比例增加, 百公里油耗降低、电耗增加.如表 3所示, 充电频率为1次·d-1时, 百公里油耗为2.3 L, 百公里电耗为11.5 kW·h.随着充电频率降低, UF下降, 百公里油耗从2.1 L增加至2.9 L, 百公里电耗从12.3 kW·h降低至9.8 kW·h.而增加充电频率则会因为UF的上升而导致平均油耗的降低和平均电耗的增加, 如充电频率为2次·d-1及以上, 平均百公里油耗为2.1 L, 平均百公里电耗则上升到12.3 kW·h.

|

|

表 3 充电行为对油耗与电耗的影响 Table 3 Effect of charging behavior on energy consumption |

2.4 PHEV碳排放水平

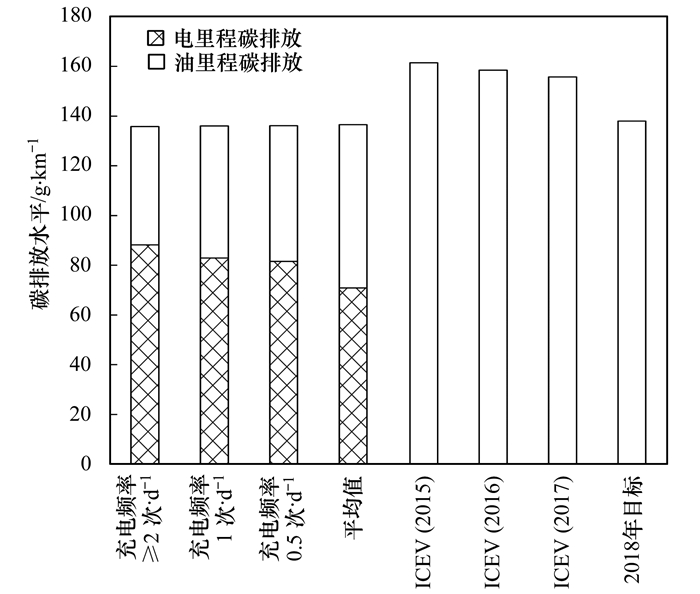

根据PHEV能耗可以得到PHEV的每km二氧化碳排放量.如图 6所示(其中平均值对应的碳排放水平), 对于本研究的PHEV70车辆, 平均二氧化碳排放为136.6 g·km-1, 其中, 来自于发电的排放为70.9 g·km-1, 汽油燃烧的碳排放为65.7 g·km-1.作为比较, 图 6中还给出了ICEV近几年的碳排放量.与2015~2017年全国乘用车平均百公里油耗(7.0、6.9和6.8 L[5])相对应的碳排放水平分别是161.5、158.5和155.7 g·km-1.与此相比, PHEV70的碳排放分别降低了24.9、21.9和19.1 g·km-1, 降低幅度达到19%~14%;进一步分析表明, PHEV70的碳排放量也低于2018年国家油耗目标(百公里油耗为6.0 L[50])相对应的碳排放水平, 分别是136.8 g·km-1和138.0 g·km-1.

|

ICEV碳排放基于2015~2017年全国乘用车平均百公里油耗(7.0、6.9和6.8 L)计算; 2018年目标碳排放基于2018年国家百公里油耗目标(6.0L)计算. 图 6 PHEV与ICEV碳排放的比较 Fig. 6 Carbon emissions of PHEV and ICEV |

图 6还给出了充电频率对PHEV碳排放的影响.从中可见, 随着充电频率增加, PHEV碳排放小幅度下降, 排放量在135.8~136.6 g·km-1之间, 变化幅度小于0.6%.尽管充电频率增加, UF增加, 但综合考虑我国电网2016年碳排放强度、PHEV油耗和电耗水平相互作用, 增加充电频率, 碳排放减排幅度较小.

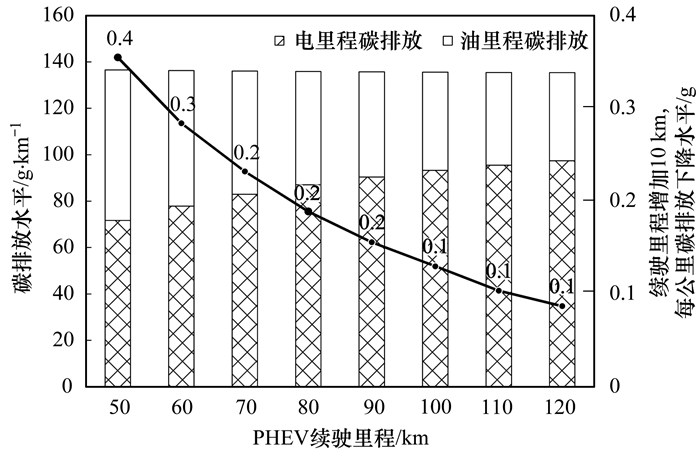

2.4.2 续驶里程的影响如图 7所示, 在每天充一次电的情况下, 续驶里程为50、70和100 km的PHEV车辆的碳排放分别为136.6、136.0和135.6 g·km-1, 变化幅度在0.3%~0.7%.由此可见, 在目前的电网碳排放强度下, 纯电续驶里程对PHEV碳排放的影响十分有限并呈现边际收益递减的趋势, 续驶里程超过90 km时, 每增加10 km续驶里程, 碳排放降低幅度不足0.1 g·km-1.因此, 仅从二氧化减排的角度, 在目前的技术水平下, 不宜采用更高的纯电续驶里程.

|

图 7 不同续驶里程PHEV碳排放水平 Fig. 7 Carbon emissions of PHEV with different ranges |

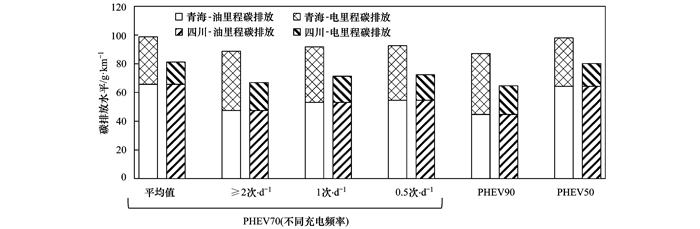

在其他因素(火电二氧化碳排放强度、输电损失、快充损失)不变的条件下, 2017年我国电网碳排放强度估计为704 g·(kW·h)-1, 而由于区域电网中高比例的可再生能源, 青海省和四川省的电网碳排放强度估计可降至336 g·(kW·h)-1和158 g·(kW·h)-1.

由于PHEV车辆目前四川与青海地区的销量有限, 无法直接获得相关区域的稳定出行特征, 缺乏里程分布规律, 仅使用平均出行里程无法直接用于计算纯电里程比例.本研究仍采用上海的里程分布规律作为替代方案开展比较性研究, 待相关地区形成并获取稳定的PHEV出行特征后, 可开展基于当地实际出行特征的碳排放研究.在此情景下, 青海地区PHEV的碳排放强度为98.8 g·km-1, 四川地区PHEV的碳排放强度为81.3 g·km-1, 相比2016年上海市PHEV碳排放降低了28%和41%.

充电频率和续驶里程对碳排放的影响在电网较低的碳排放条件下也会显现出来.如图 8所示, 在青海和四川省, 随着充电频率从0.5次·d-1提高到1次·d-1和2次·d-1, UF上升, PHEV70的碳排放强度分别从92.6 g·km-1和72.4 g·km-1降低到88.7 g·km-1和66.9 g·km-1, 降幅为4.4%~8.3%.另一方面, 在同样充电频次下(1次·d-1), 随着PHEV续驶里程从50 km增加到90 km, UF同样上升, 碳排放强度分别从98.0 g·km-1和80.2 g·km-1降低到87.2 g·km-1和64.7 g·km-1, 降幅为12.4%~23.9%.无论充电频率还是续驶里程, 在低碳强度的电网条件下, 均对PHEV的碳排放具有显著影响.

|

图 8 区域电网结构对PHEV碳排放的影响 Fig. 8 Influence of the regional grid structure on the carbon emissions of PHEV |

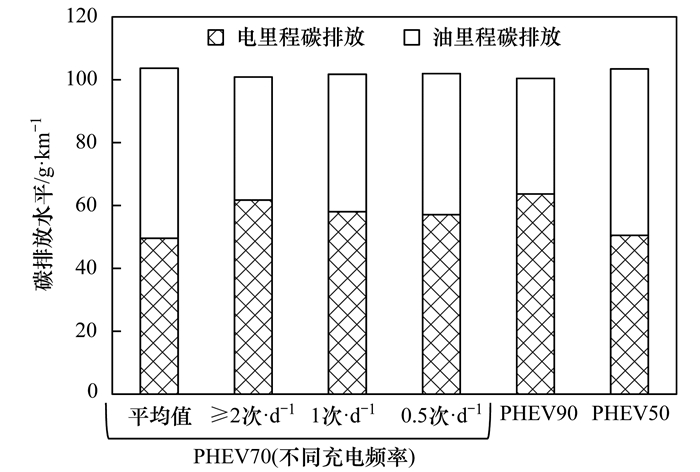

PHEV技术进步的主要指标是能耗水平, 包括燃油阶段的油耗和电驱动阶段的电耗, 根据文献[5], 2020年我国PHEV在燃油阶段的百公里油耗水平应达到5.0 L, 纯电驱动时百公里电耗为13 kW·h.以此为评价依据研究技术水平对PHEV的碳排放的影响.

如图 9所示, 在此技术水平下, PHEV70的碳排放水平可从目前的136.6 g·km-1降至103.7 g·km-1, 降低了32.9 g·km-1, 降幅为32%;其中电里程二氧化碳减排21.3 g·km-1, 油里程减排26.6 g·km-1.燃油经济性和电耗水平的改善对于碳排放降低的效果相近.

|

图 9 车辆技术进步对PHEV碳排放的影响 Fig. 9 Effect of vehicle technology progress on the carbon emissions of PHEV |

同时, 从图 9可以看出, 在此车辆技术水平和电网排放水平下, 充电频率和纯电续驶里程的增加, 也即纯电里程比例的增加, 对PHEV碳排放强度的影响仍然不明显.随着充电频率从0.5次·d-1提高到2次·d-1, PHEV70的碳排放强度从101.9 g·km-1降低到100.9 g·km-1, 降幅为1%.另一方面, 在同样充电频次下(1次·d-1), 随着PHEV续驶里程从50 km增加到90 km, 碳排放强度从103.4 g·km-1降低到100.4 g·km-1, 降幅为3%.

4 结论(1) 在2016年全国平均电网结构下, 充电频率和纯电续驶里程的影响较小, 续驶里程超过50 km的PHEV比传统燃油车少排放15%以上的二氧化碳.

(2) 在高比例可再生能源电网结构的青海和四川等地区, PHEV乘用车二氧化碳排放可降至100.0 g·km-1以下, 比汽油车降低28%以上.

(3) 与2016年相比, 2020年PHEV燃油经济性和电耗水平的改善可降低32%的碳排放, 燃油经济性和电耗水平的改善起到了同等的效果.

(4) 我国一线城市PHEV乘用车出行主要集中在50 km以内的范围, 在近期的电网结构下, 纯电续驶里程的增加对二氧化碳减少效果不明显, 90 km是边际效益的临界点.

致谢: 感谢上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心对本研究提供的支持!| [1] |

蒋晶晶, 叶斌, 计军平, 等. 中国碳强度下降和碳排放增长的行业贡献分解研究[J]. 环境科学, 2014, 35(11): 4378-4386. Jiang J J, Ye B, Ji J P, et al. Research on contribution decomposition by industry to China's carbon intensity reduction and carbon emission growth[J]. Environmental Science, 2014, 35(11): 4378-4386. |

| [2] |

段杰雄, 翟卫欣, 程承旗, 等. 中国PM2.5污染空间分布的社会经济影响因素分析[J]. 环境科学, 2018, 39(5): 2498-2504. Duan J X, Zhai W X, Cheng C Q, et al. Socio-economic factors influencing the spatial distribution of PM2.5 concentrations in China:an exploratory analysis[J]. Environmental Science, 2018, 39(5): 2498-2504. |

| [3] |

施晓清, 李笑诺, 杨建新. 低碳交通电动汽车碳减排潜力及其影响因素分析[J]. 环境科学, 2013, 34(1): 385-394. Shi X Q, Li X N, Yang J X. Research on carbon reduction potential of electric vehicles for low-carbon transportation and its influencing factors[J]. Environmental Science, 2013, 34(1): 385-394. |

| [4] |

卢亚灵, 周佳, 程曦, 等. 京津冀地区黄标车政策的总量减排效益评估[J]. 环境科学, 2018, 39(6): 2566-2575. Lu Y L, Zhou J, Cheng X, et al. Emission reduction benefits when eliminating yellow-label vehicles in the Jing-Jin-Ji region[J]. Environmental Science, 2018, 39(6): 2566-2575. |

| [5] | 能源与交通创新中心(iCET).中国乘用车燃料消耗量发展年度报告2017[R].北京: 能源与交通创新中心, 2017. 1-47. |

| [6] |

黄成, 胡磬遥, 鲁君. 轻型汽油车尾气OC和EC排放因子实测研究[J]. 环境科学, 2018, 39(7): 3110-3117. Huang C, Hu Q Y, Lu J. Measurements of OC and EC emission factors for light-duty gasoline vehicles[J]. Environmental Science, 2018, 39(7): 3110-3117. |

| [7] | National Environment Agency. New vehicular emissions scheme to replace carbon-based emissions vehicle scheme from 1 January 2018[EB/OL]. http://www.nea.gov.sg/corporate-functions/newsroom/news-releases/new-vehicular-emissions-scheme, 2018-05-29. |

| [8] | Europe's Energy Portal. Carbon Dioxide Emissions of Cars in Europe 2009[EB/OL]. https://www.energy.eu/car-co2-emissions, 2018-05-29. |

| [9] | Peng T D, Ou X M, Yan X Y. Development and application of an electric vehicles life-cycle energy consumption and greenhouse gas emissions analysis model[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2018, 131: 699-708. DOI:10.1016/j.cherd.2017.12.018 |

| [10] | Peng T D, Zhou S, Yuan Z Y, et al. Life cycle greenhouse gas analysis of multiple vehicle fuel pathways in China[J]. Sustainability, 2017, 9(12): 2183. DOI:10.3390/su9122183 |

| [11] | Huo H, Zhang Q, Wang M Q, et al. Environmental implication of electric vehicles in China[J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(13): 4856-4861. |

| [12] |

赵雲泰, 黄贤金, 钟太洋, 等. 1999~2007年中国能源消费碳排放强度空间演变特征[J]. 环境科学, 2011, 32(11): 3145-3152. Zhao Y T, Huang X J, Zhong T Y, et al. Spatial pattern evolution of carbon emission intensity from energy consumption in China[J]. Environmental Science, 2011, 32(11): 3145-3152. |

| [13] | 国家能源局.国家能源局关于2017年度全国可再生能源电力发展监测评价的通报国能发新能[2018] 43号[EB/OL]. http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto87/201805/t20180522_3179.htm, 2018-05-29. |

| [14] |

秦雨, 张强, 李鑫, 等. 中国燃煤电厂大气污染物排放的健康影响特征[J]. 环境科学, 2018, 39(12): 5289-5295. Qin Y, Zhang Q, Li X, et al. Patterns of mortality from air pollutant emissions in china's coal-fired power plants[J]. Environmental Science, 2018, 39(12): 5289-5295. |

| [15] |

林晓丹, 田良, 吕彬, 等. 基于出行服务的纯电动公交车节能减排效益分析[J]. 环境科学, 2015, 36(9): 3515-3521. Lin X D, Tian L, Lü B, et al. Energy conservation and emissions reduction benefits analysis for battery electric buses based on travel services[J]. Environmental Science, 2015, 36(9): 3515-3521. |

| [16] | Global EV outlook 2017: two million and counting[R]. International Energy Agency, 2017. 1-71. |

| [17] | Wang H W, Hao X. Data base of electric vehicle production in China[R]. Beijing: State Key Laboratory of Automotive Safety and Energy, Tsinghua University, 2018. 1-5. |

| [18] | 荣威汽车(上海)官方网站.上汽新能源技术获2017年度国家科学技术进步奖[EB/OL]. http://www.roewe.com.cn/html/news/20180110/2411.html, 2018-01-10. |

| [19] | 比亚迪汽车.厉害了宋DM!荣获CCPC插混SUV组综合性能金奖[EB/OL]. http://www.bydauto.com.cn/news-id-2832.html, 2018-01-15. |

| [20] | 长安汽车.发力新能源长安汽车推出"香格里拉计划"全新战略[EB/OL].长安汽车, https://www.sohu.com/a/199143391_134123, 2017-10-19. |

| [21] |

林婷, 吴烨, 何晓旖, 等. 中国氢燃料电池车燃料生命周期的化石能源消耗和CO2排放[J]. 环境科学, 2018, 39(8): 3946-3953. Lin T, Wu Y, He X Y, et al. Well-to-Wheels fossil energy consumption and CO2 emissions of hydrogen fuel cell vehicles in China[J]. Environmental Science, 2018, 39(8): 3946-3953. |

| [22] |

施晓清, 孙赵鑫, 李笑诺, 等. 北京电动出租车与燃油出租车生命周期环境影响比较研究[J]. 环境科学, 2015, 36(3): 1105-1116. Shi X Q, Sun Z X, Li X N, et al. Comparative life cycle environmental assessment between electric taxi and gasoline taxi in Beijing[J]. Environmental Science, 2015, 36(3): 1105-1116. |

| [23] | Wang H W, Zhang X B, Ouyang M G. Energy and environmental life-cycle assessment of passenger car electrification based on Beijing driving patterns[J]. Science China Technological Sciences, 2015, 58(4): 659-668. DOI:10.1007/s11431-015-5786-3 |

| [24] | Stephan C H, Sullivan J. Environmental and energy implications of plug-in hybrid-electric vehicles[J]. Environmental Science & Technology, 2008, 42(4): 1185-1190. |

| [25] | Raykin L, MaClean H L, Roorda M J. Implications of driving patterns on well-to-wheel performance of plug-in hybrid electric vehicles[J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46(11): 6363-6370. |

| [26] | Ma H R, Balthasar F, Tait N, et al. A new comparison between the life cycle greenhouse gas emissions of battery electric vehicles and internal combustion vehicles[J]. Energy Policy, 2012, 44: 160-173. DOI:10.1016/j.enpol.2012.01.034 |

| [27] | Wolfram P, Lutsey N. Electric vehicles: literature review of technology costs and carbon emissions[EB/OL].http://www.theicct.org/lit-review-ev-tech-costs-co2-emissions-2016, 2016-07-18. |

| [28] | Samaras C, Meisterling K. Life cycle assessment of greenhouse gas emissions from plug-in hybrid vehicles:implications for policy[J]. Environmental Science & Technology, 2008, 42(9): 3170-3176. |

| [29] | Onat N C, Kucukvar M, Tatari O. Conventional, hybrid, plug-in hybrid or electric vehicles? State-based comparative carbon and energy footprint analysis in the United States[J]. Applied Energy, 2015, 150: 36-49. DOI:10.1016/j.apenergy.2015.04.001 |

| [30] | Wu X, Aviquzzaman M, Lin Z H. Analysis of plug-in hybrid electric vehicles' utility factors using GPS-based longitudinal travel data[J]. Transportation Research Part C:Emerging Technologies, 2015, 57: 1-12. DOI:10.1016/j.trc.2015.05.008 |

| [31] | Requia W J, Adams M D, Arain A, et al. Carbon dioxide emissions of plug-in hybrid electric vehicles:a life-cycle analysis in eight Canadian cities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 78: 1390-1396. DOI:10.1016/j.rser.2017.05.105 |

| [32] | Kelly J C, MacDonald J S, Keoleian G A. Time-dependent plug-in hybrid electric vehicle charging based on national driving patterns and demographics[J]. Applied Energy, 2012, 94: 395-405. DOI:10.1016/j.apenergy.2012.02.001 |

| [33] | MacPherson N D, Keoleian G A, Kelly J C. Fuel economy and greenhouse gas emissions labeling for plug-in hybrid vehicles from a life cycle perspective[J]. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(5): 761-773. DOI:10.1111/j.1530-9290.2012.00526.x |

| [34] | Faria R, Marques P, Moura P, et al. Impact of the electricity mix and use profile in the life-cycle assessment of electric vehicles[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 24: 271-287. DOI:10.1016/j.rser.2013.03.063 |

| [35] | Wang H W, Zhang X B, Ouyang M G. Energy consumption of electric vehicles based on real-world driving patterns:a case study of Beijing[J]. Applied Energy, 2015, 157: 710-719. DOI:10.1016/j.apenergy.2015.05.057 |

| [36] | Zhang X B, Wang H W. Utility factors derived from Beijing passenger car travel survey[R]. Netherlands: The FISITA 2014 World Automotive Congress, 2014. 1-10. |

| [37] | Davies J, Kurani K S. Moving from assumption to observation:implications for energy and emissions impacts of plug-in hybrid electric vehicles[J]. Energy Policy, 2013, 62: 550-560. DOI:10.1016/j.enpol.2013.06.126 |

| [38] | Tarroja B, Shaffer B, Samuelsen S. The importance of grid integration for achievable greenhouse gas emissions reductions from alternative vehicle technologies[J]. Energy, 2015, 87: 504-519. DOI:10.1016/j.energy.2015.05.012 |

| [39] | Hu X S, Zou Y, Yang Y L. Greener plug-in hybrid electric vehicles incorporating renewable energy and rapid system optimization[J]. Energy, 2016, 111: 971-980. DOI:10.1016/j.energy.2016.06.037 |

| [40] | Shiau C S N, Samaras C, Hauffe R, et al. Impact of battery weight and charging patterns on the economic and environmental benefits of plug-in hybrid vehicles[J]. Energy Policy, 2009, 37(7): 2653-2663. DOI:10.1016/j.enpol.2009.02.040 |

| [41] | 上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心. 上海市新能源汽车产业大数据研究报告(2017)[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2017: 135-268. |

| [42] | 中华人民共和国工业和信息化部.关于征求推荐性国家标准《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》(征求意见稿)意见的通知[EB/OL]. http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1653100/n3767755/c4810837/content.html, 2018-04-25. |

| [43] | Zou Y, Wei S Y, Sun F C, et al. Large-scale deployment of electric taxis in Beijing:a real-world analysis[J]. Energy, 2016, 100: 25-39. DOI:10.1016/j.energy.2016.01.062 |

| [44] | Hao X, Wang H W, Ouyang M G. Electric distance ratio of PHEV in China mega city-Based on mass driving and charging data[R]. Busan, Korea: FISITA, 2016. |

| [45] | GB/T 19753-2013, 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法[S]. |

| [46] | 胡锦涛.中华人民共和国道路交通安全法[R].中华人民共和国主席令第47号, 全国人民代表大会常务委员会, 2011. |

| [47] | SAE J2841, Utility factor definitions for plug-in hybrid electric vehicles using travel survey data[S]. |

| [48] |

杨倩鹏, 林伟杰, 王月明, 等. 火力发电产业发展与前沿技术路线[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(13): 3787-3794. Yang Q P, Lin W J, Wang Y M, et al. Industry development and frontier technology roadmap of thermal power generation[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(13): 3787-3794. |

| [49] |

中国电力企业联合会. 中国煤电清洁发展报告[M]. 北京: 中国电力出版社, 2017: 51. China Electricity Council. Clean development of coal-fired power in China[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2017: 51. |

| [50] |

节能与新能源汽车技术路线图战略咨询委员会, 中国汽车工程学会. 节能与新能源汽车技术路线图[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016: 63-86. Energy and New Energy Vehicle Technology Roadmap Strategy Advisory Committee, China Automobile Engineering Society. Technology roadmap for energy saving and new energy vehicles[M]. Beijing: Machinery Industry Press, 2016: 63-86. |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40