河流生态系统对人类的发展非常重要,不仅可提供食物、 工/农业、 生活及生态用水,还具商业、 交通、 休闲娱乐等诸多服务功能. 此外,河流生态系统还是生物圈物质循环的主要通道之一,很多营养盐及污染物在河流中得以迁移和降解[1]. 但是随着人口增长及社会经济的发展,人类大量消耗水资源,并排放污染物进入水体,使河流生态系统自然功能和经济功能降低或丧失,河流健康受到严重威胁. 然而,由于对“河流健康”理解的差异性和不确定性以及很难建立一套普适的河流健康评价方法,导致河流生态系统健康评价成为一项困难而复杂的任务[2].

按照美国1972年的《水污染控制修正法》的规定“法案的目标是恢复与维持水体的化学、 物理及生物的完整性”[3],一般认为,健康的河流生态系统应具有结构完整性(即化学、 物理、 生物三方面的完整性)[4]和功能完整性(生态学进程),具体表现为:河流生态系统具有稳定性和可持续性,即在时间上具有维持其组织结构、 自我调节和对胁迫的恢复能力和抗干扰能力; 以及维持自身发展和进化的能力[2,5,6].

我国河流生态系统健康评价起步较晚,最早始于1992年杨莲芳[7]等利用EPT(Ephemeroptera蜉蝣目,Trichoptera毛翅目和Plecoptera襀翅目)分类单元数和科级水平生物指数FBI(family biotic index)评价安徽九华河的水质状况,后又编著出版了中国首部水生昆虫学专著,将水质生物评价方法系统地介绍到中国. 王备新等[8,9]在此基础上,以安徽黄山地区的溪流为对象,首次对底栖生物完整性指数和评价标准进行了筛选,提出了生物完整性评价的指标体系. 国内外学者已经对河流健康评价做了很多研究,当前河流生态系统健康评价主要有2种方法:指示物种法<[10,11,12,13]和指标体系法[4,6,14]. 指示物种法是指采用一些指示种群,利用其多样性和丰富度来监测河流生态系统健康状况,以2000年12月起执行的《欧盟水框架导则》最具有代表性[15]. 生物对于河流生态系统健康有一定的代表性,但是也存在许多缺陷,如选择不同的研究对象及监测参数会导致不同的评价结果,无法综合评价河流生态系统状况问题,一个指标只能反映干扰传播过程中造成的某方面影响,在流域范围内对所有干扰都敏感的单一河流健康指标不可能存在; 同时,不同生物类群进行评价时的取样尺度与频度难于确定[16]. 因此,综合物理、 化学、 生物,甚至社会经济指标的指标体系法在流域河流生态系统健康评价中随之产生. 指标体系法综合了生态系统的多项指标,反映了生态系统的过程,是从生态系统的结构、 功能演替过程,生态服务和产品服务的角度来度量生态系统健康[17],较能代表生态系统的总体情况,在河流生态系统健康评价中应用日趋广泛.

本研究以海河流域为例,应用指标体系法,从化学完整性和生物完整性两方面探讨该流域的河流生态系统健康状况,旨在辨清海河流域河流生态健康现状及发展方向,为流域水生态系统的管理提供依据. 1 研究区概况

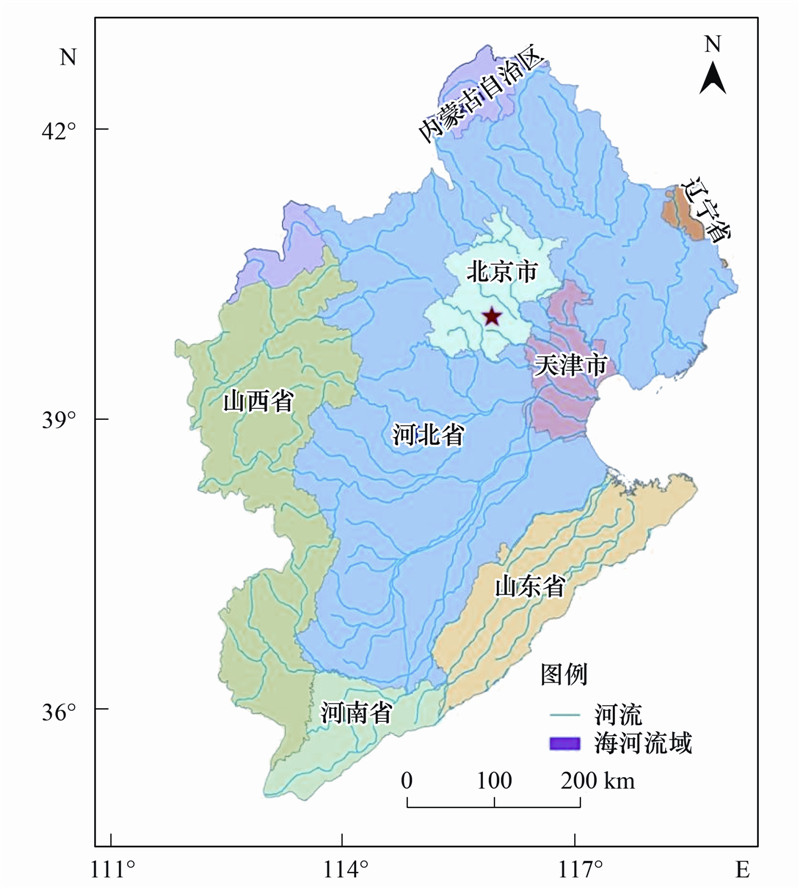

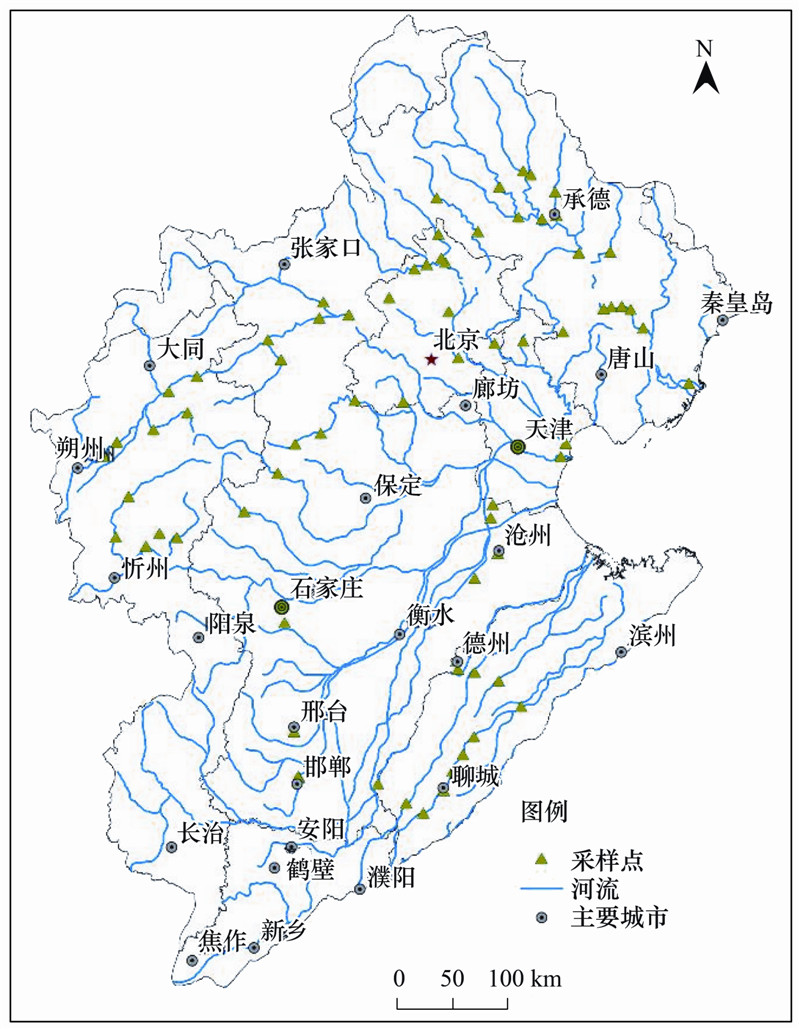

海河流域东临渤海,西倚太行,南界黄河,北接蒙古高原,位于东经112°-120°和北纬35°-43°之间. 流域地跨北京、 天津、 河北、 山西、 山东、 河南、 内蒙古和辽宁等8个省(自治区/直辖市),总面积3.18×105 km2,占全国总面积的3.3%(见图 1). 全流域总的地势是西北高东南低,大致分高原、 山地及平原3种地貌类型. 西部为山西高原和太行山区,北部为蒙古高原和燕山山区,面积18.94×105 km2,约占流域总面积的60%; 东部和东南部为平原,面积12.84×105 km2,占40%. 海河流域属于温带东亚季风气候区,年平均气温在1.5-14℃,年平均相对湿度50%-70%; 年平均降水量539 mm,属半湿润半干旱地带; 年平均陆面蒸发量470 mm,水面蒸发量1 100 mm. 海河流域包括海河、 滦河和徒骇马颊河3大水系、 7大河系、 10条骨干河流. 流域内人口密集,大中城市众多,在我国政治经济中的地位极为重要,2010年全流域人口数接近1.46×108人,平均人口密度458 人 ·km-2; 同年全流域GDP达到54 693×108元,而同年水资源量只有306.29×108 m3[18]. 海河流域以不足全国1.3%的水资源量,承担着全国10%的人口、 11%的耕地、 13%的GDP和12%的粮食生产总量,水资源供需矛盾突出[19].

海河流域上游山地和下游平原的地貌形态决定了流域的总体水系特征,季风性气候和人类活动又加剧了水系的季节性断流. 作为我国国民经济发展的重要支撑地区之一,海河流域受到了人类活动的空前影响,工、 农业生产导致的水资源消耗、 水环境污染、 河流生境破坏等,造成了水生生物的栖息环境受损、 水生生物多样性减少、 河流生态系统功能丧失等问题,河流生态系统健康受到严重威胁,如何解决经济发展与流域河流生态系统健康之间的矛盾迫在眉睫.

2 材料与方法

2.1 建立评价指标体系

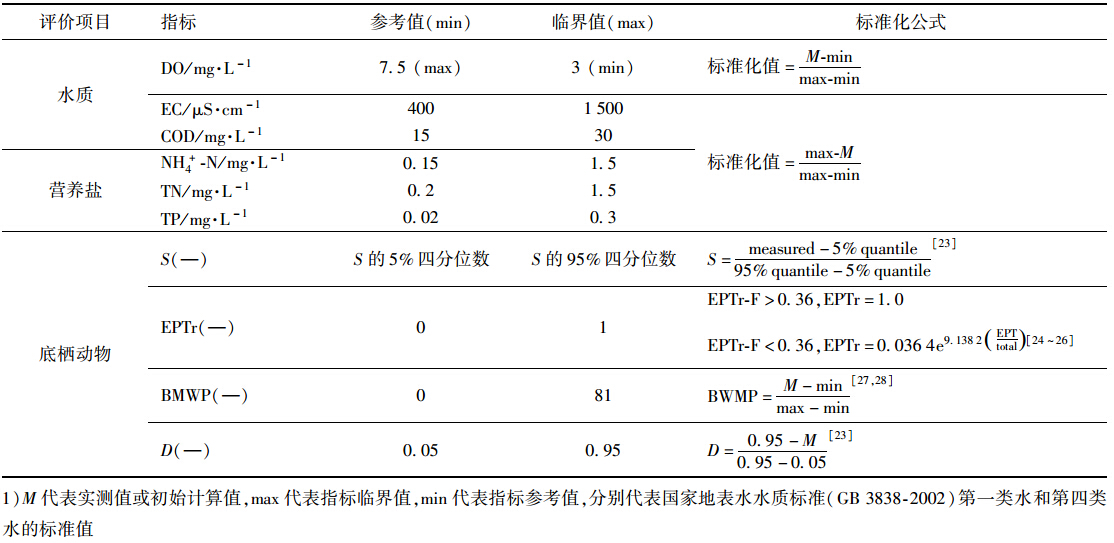

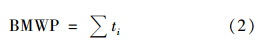

虽然我国关于河流生态系统健康评价的研究已有不少,但是目前仍没有统一的指标体系,本文在结合前人研究<[7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20]以及海河流域实际情况,兼顾数据采集难度的基础上,选取电导率EC(μS ·cm-1)、 溶解氧DO(mg ·L-1)、 化学需氧量COD(mg ·L-1)这3个水质指标和氨氮NH+4-N(mg ·L-1)、 总氮TN(mg ·L-1)、 总磷TP(mg ·L-1)这3个营养盐指标以及底栖动物的分类单元数(S)、 EPT科级分类单元比(EPTr)、 BMWP(biological monitoring working party)指数(BMWP)和Berger-Parker优势度指数(D)共10个指标评价河流生态系统健康,其中水质和营养盐指标代表河流生态系统的化学完整性,底栖动物指标代表生物完整性,详见表 1.

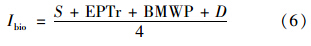

按照均匀分布原则,研究区内共布设73个采样点(见图 2),每个样点采集3个平行样,以减小采样误差,水样采样点为河流中间点表层以下约0.5 m. 采样时间为2010年8月.

化学指标:电导率(EC)和溶解氧(DO)采用美国YSI公司生产的便携式多参数水质测量仪(型号YSI-Pro Plus)在采样时现场测定; 同时现场采集2 L水样,进行冰冻保存,并在24 h之内采用德国WTW公司生产的滤色光度计(型号Photolab S12)测定氨氮(NH+4-N)、 总氮(TN)、 总磷(TP)和化学需氧量(COD)指标. 水样采集、 保存和室内测定均参照文献[21].

生物指标:利用D形网在野外采集底栖动物样品,在D形网达不到的区域利用采集器进行采集,然后混合为合并样品,用95%酒精溶液进行固定保存,并放入500 mL样本瓶中. 回到实验室内,对样品进行挑拣,利用75%的酒精保存已经挑拣完的所有个体,然后对标本进行分类和鉴定. 大多数物种鉴定到种,部分物种鉴定到属或目.

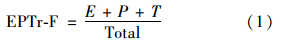

底栖动物物种级别分类单元数(S)即各样点鉴定种类之和,EPT科级分类单元比(EPTr-F)、BMWP指数(BMWP)及Berger-Parker优势度指数(D)分别采用如下公式计算:

由于测量和计算得到的各指标量纲不一致,为了便于比较,需对各指标进行标准化处理. 此时,需确定每个指标的参考值和临界值,即每个指标的最优状态和最差状态,以此参考值和临界值对数据进行标准化处理. 水质和营养盐等化学指标的参考值和临界值是以中国国家地表水水质标准[22][地表水环境质量标准(GB 3838-2002)]作为基本的参照标准,其中参照值为地表水Ⅰ类水标准,临界值为地表水Ⅳ类水标准. 底栖动物指标的标准化的常用方法有3分法、 4分法、 比值法,其中,比值法是国外生态学者最经常使用的方法,经我国学者的研究验证[9,13,20],比值法较适合于我国北方地区的河流生态系统健康评价. 因此,本研究采用比值法对生物指标进行标准化处理,具体方法详见参考文献[23,24,25,26,27,28],各指标的参考值及临界值见表 2.

海河流域面积相对较大,本研究采用统一的评价标准,主要是为了便于从流域层面实施管理[22]和上下游之间的对比分析,从实际监测数据来看,海河流域整体水质、 营养盐和底栖动物状况已经处于很差状态; 而评价标准中临界值和参考值本身亦处于极差和极好的极端状态,因此,统一的标准不会对最终的评价结果产生较大影响.

2.4 河流生态系统健康综合评价

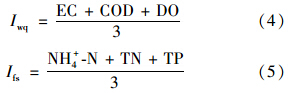

如上所述,河流生态系统健康主要表现为物理、 化学和生物三者的完整性,鉴于物理完整性指标较难量化,本研究从化学完整性和生物完整性两方面探讨河流生态系统健康状况,针对水质指标、 营养盐指标分别计算其各自得分值,并按等权平均计算河流生态系统的化学完整性指数; 底栖动物指标也按照等权平均计算,得到生物完整性指数,最后进行综合评价,计算样点总的健康得分. 计算公式如下:

此处,由于未采集藻类、 鱼类等水生生物,因此底栖动物综合得分,即代表生物完整性指数.

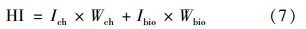

综合以上结果,即可计算流域河流生态系统健康综合指数,模型如下:

经与本领域专家讨论,认为化学完整性和生物完整性二者互相影响,对于河流生态系统健康有同等的重要性,因此此处做等权重处理,即Wch=Wbio=0.5.

由于各级指标均经过标准化处理,因此计算得到的各级综合得分(水质得分、 营养盐得分、 底栖动物得分/生物完整性指数、 化学完整性指数以及样点综合健康指数)均介于0-1,本研究把各指数等间距划分成健康、 亚健康、 一般、 较差、 极差5个等级,其中0.8-1为健康、 0.6-0.8亚健康、 0.4-0.6一般、 0.2-0.4较差、 0-0.2极差.

3 结果与讨论

3.1 海河流域河流生态系统健康综合分析

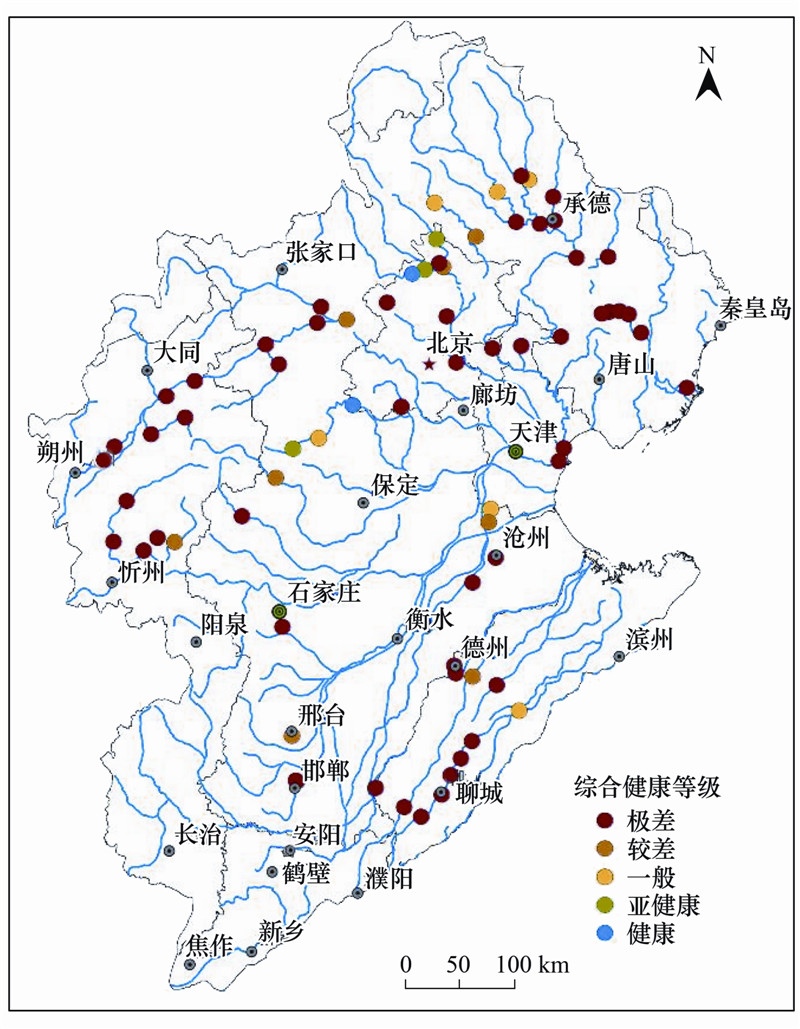

经计算,海河流域73个采样点,有53个样点的健康指数小于0.2,即72.6%的河流生态系统处于“极差”健康状态; 处在“健康”状态的样点只有2个,仅占总样本数的2.7%; 有3个样点处于“亚健康”状态; 在“一般”健康状态以下的样点一共有68个,占总体的93.15%(见表 3),说明海河流域河流生态系统健康整体极差,急需采取有效措施遏制河流生态系统继续恶化.

从各健康等级的样点空间分布图来看(见图 3),海河流域大部分区域处于河流生态系统极不健康状态,只有北部山区部分河段和西部山地向平原过渡区的河段河流生态系统健康状况较好.

究其原因,北部山区的河流如潮河、 白河、 汤河等都是北京饮用水源地密云水库的入库河流,为保证首都的饮用水达标,政府投入大量资金保护上述河流水质免受污染,该区域水质指标基本上都能达到Ⅰ类和Ⅱ类水标准,营养盐指标也基本能达到Ⅱ类和Ⅲ类水标准[22]. 相应地,这些区域的底栖动物多样性也较高,清洁物种所占比例相对较大,所以该区域河流生态系统健康状况整体较好.

流域西部山地向平原过渡区的健康状态较好的样点均采集于拒马河断面. 拒马河是北京市五大水系之一,发源于河北省涞源县西北太行山麓,属于大清河支流. 采样点位于拒马河源头的太行山脚下,故整体水质较好. 加之拒马河的支流大石河和小清河等都有地下水源补给,附近设立了众多旅游景点,也有利于保护其河流生态系统健康.

海河流域大部分地区河流生态系统健康差,表现出地区集聚效应,如京津唐工业区、 山西大同周边以矿业为主的工业区以及山东、 河南的国家粮食产地区,可见经济发展为地区繁荣注入了活力的同时,也带来了河流生态系统健康的极大损害,如何平衡经济发展及河流生态系统健康的关系是亟待解决的难题.

3.2 化学完整性及生物完整性评价

3.2.1 化学完整性

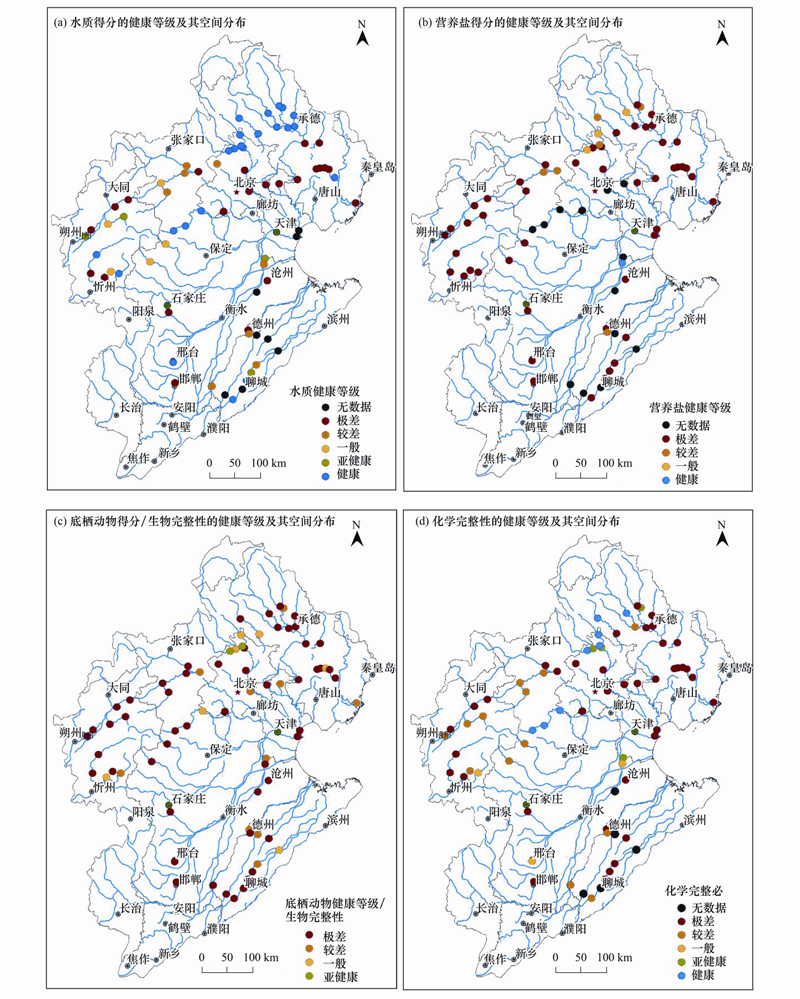

如前所述,化学完整性由水质和营养盐指标两部分决定,如表 3所示,河流生态系统化学完整性整体较差,有76.5%的样点化学完整性指数小于0.4,只有13.2%的样点处于化学完整性“健康”状态. 单独看水质得分的健康等级,可发现半数以上的样点水质健康等级在“一般”以上,处于“较差”和“极差”状态的样点数分别为8个和23个,占水质采样点数的47.7%,相对而言,海河流域整体水质尚可. 但是,就营养盐得分来看,90%以上的样点处于“较差”和“极差”状态,只有1个样点“健康”,海河流域水体富营养化趋势明显,同时,也导致了河流生态系统化学完整性的整体下降.

从二者的空间分布[见图 4(a)和图 4(d)]来看,流域的北部和西北部高原山地区水质较好,化学完整性指数相对较高,主要由于这些地区大部分为河流源头,受人类干扰较少,因而水质较好; 同时,这些区域海拔较高,地形起伏大,不适宜人类活动,仅有少数牧业、 传统农业和矿业为主,工业化程度低,工农业排放污水较少,也是造就这些水质健康程度和化学完整性均较高的原因. 而在东部和南部平原区水质、 化学完整性指数等级均较低,大部分处于“极差”状态,这些区域是海河流域经济最发达的地区,北京、 天津、 唐山、 石家庄等城市是环渤海经济圈的重要组成部分,东南部平原区也是我国重要的粮棉基地. 发达的工农业生产和强烈的人类活动给河流生态系统造成了巨大的胁迫,这也说明人类活动胁迫与河流生态系统健康有着密切的关系.

海河流域大部分区域营养盐健康状况均较差[见图 4(b)],尤其在城市周边的河流更为严重. 研究表明,现阶段河流中的氮主要来自城乡生活污水、 农村人畜排泄物及某些工厂废水[29],同时,过量的氮磷还会随着地表径流和地下径流在流域内迁移[30]. 由此推断,海河流域的营养盐健康状况差,其原因需要分区域对待:在北部和西北部山区和高原区可能是由于大量饲养牲畜所致; 而西部则是由于大量的矿业企业排放所致; 东南部主要是农田面源污染和人类生活污水导致水体中氮磷含量增大; 东部京津唐工业区则主要是人类生活污水和工业企业排放的废水所致.

3.2.2 生物完整性

河流中的底栖动物多数具有分布广泛、 生活周期长、 迁徙能力弱、 个体大、 易于采集和识别等特点,是水质生物评价中应用最为广泛的一类生物[31],基于其群落结构特征而构建的底栖动物完整性指数是应用最广泛的河流生态系统健康评价指标之一<[32,33,34,35,36]. 海河流域底栖动物指标综合得分(生物完整性)均较低,健康程度总体差别不大. 如表 3所示,底栖动物健康指数没有达到“健康”程度的样点,仅有2个样点达到“亚健康”状态,其余样点均为“一般”以下,其中38个样点未采集到底栖动物标本,说明海河流域底栖动物多样性很低. 从空间分布来看[见图 4(c)],无论是山区河流还是平原区河流,底栖动物健康程度均较差,蜉蝣目、 襀翅目和毛翅目等清洁种类很少,多样性较低. 这也充分说明了海河流域河流健康程度整体较差,无法满足底栖动物的生境条件; 同时,底栖动物又反作用于化学完整性,清洁种类较少,水体自净作用就得不到有效发挥,河流生态系统健康状态持续恶化.

3.2.3 化学完整性和生物完整性的空间差异性分析

从空间分布来看,海河流域生物完整性与化学完整性有着明显的差异. 主要表现为:①在海河流域整体范围内,生物完整性指数的健康等级较为均一,整体较差,大部分样点处于“极差”状态,没有“健康”的样点; 而化学完整性则相对较高,有较多的“健康”、 “亚健康”样点,同时表现出明显的区域聚集性; ②就各级别样点分布范围来看,山区河流健康状况相对较好,平原河流健康状态较差:处于燕山-太行山山脉一线的样点化学完整性和生物完整性均较高,“健康”、 “亚健康”和“一般”的样点较多,但是化学完整性健康等级明显高于生物完整性; 而在东部和南部平原区,无论是化学完整性还是生物完整性,均多为“极差”和“较差”的样点; 尤其是城市和大工业区周边样点,基本全部为“极差”状态.

3.3 海河流域三大水系河流生态系统健康评价

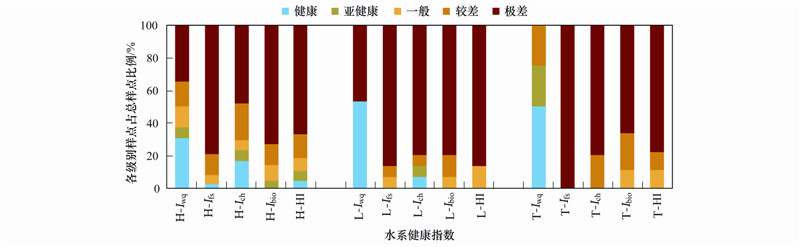

海河流域由海河水系、 滦河水系和徒骇马颊河水系3大水系构成. 其中,海河水系是主要水系,位于流域中部,包括蓟运河、 潮白河、 北运河、 永定河、 大清河、 子牙河、 漳卫南运河、 海河干流和黑龙港运东地区诸河; 滦河水系位于海河流域的东北部,包括滦河及冀东沿海诸河; 徒骇马颊河水系位于流域最南部,为单独入海的平原河道,属平原排涝河流. 考虑到各水系的面积大小,样点数分别为15、 49、 9.

如图 5所示,海河流域三大水系的河流生态系统健康状况均较差,海河水系在河流源头尚有部分“健康”和“亚健康”的河流生态系统,滦河水系和徒骇马颊河水系全部样点均为“一般”以下的健康状态(见图 5的HI指数等级),而且“极差”的样点均达到很高比例,最高者为滦河水系,达到近90%,可见海河流域河流生态系统健康已经很差,急需进行恢复治理. 究其原因,从图 5可以看出,3大水系水质得分均有较多的“健康”样点,其中滦河水系和徒骇马颊河水系“健康”样点数达到了50%以上; 但3大水系的营养盐得分均较低,80%以上的样点处于“极差”状态,这就导致由二者决定的河流生态系统化学完整性的整体下降,从而进一步影响到底栖动物的生境条件,使得其生存环境难以维持底栖动物正常生长,清洁物种减少,生物多样性降低等,生物完整性指数随之减小,河流健康下降. 因此,营养盐是影响海河流域河流生态系统健康的关键因子,遏制河流健康继续恶化,需从控制氨氮、 总氮、 总磷等营养盐指标入手.

海河水系跨越流域高原山地区和平原区两大地貌类型,河流生态系统健康程度较好的点均位于高原山地区,这也充分说明了高原山地区由于地势起伏较大,极大阻碍了人类活动,因此人类活动对河流生态系统干扰较小,河流生态系统健康程度较高; 而处于平原区的样点则大部分健康状态较差,这一区域是海河流域人类活动最强烈的区域[19]. 该区域大中城市众多,有北京、 天津、 石家庄等25座城市,人口密度大于500人 ·km-2,部分地区甚至超过1 000人 ·km-2,并且已经形成了京津城市群、 环渤海城市群和山前平原城市群等经济聚集区,工农业生产发达,人类活动强烈,污水废水排放量巨大,河流生态系统健康程度较差.

滦河水系是海河流域第二大水系,水系绝大部分位于蒙古高原上,平原区面积较小,是天津市的主要水源. 一般认为,滦河流域内基本是非灌溉型的山区农业,因此滦河水量还比较充沛,水质比较清洁[37]. 本研究对滦河水系健康评价的整体结果虽然都是处于“一般”以下,但是从图 4可以看出,滦河水系上中游水质得分较高,基本都达到“健康”水平,但是营养盐和底栖动物评价结果较差,导致最后河流生态系统整体健康状况差,说明采用单一因子法评价河流生态系统健康较难全面展示系统的综合健康状态,较综合评价法略显不确定性.

徒骇马颊河水系跨越河南、 山东两省,该区域地势平坦,是我国重要的粮棉产地,农业生产活动较为发达,人口密度大. 健康评价中,水质得分较好,而营养盐和底栖动物得分都很低,导致河流生态系统健康整体较差,80%的采样点处于“极差”状态. 作者认为,这与该地区农业面源污染有关,农业污染导致河流氮磷元素含量增加,营养盐得分降低,进而影响到化学完整性和生物完整性,导致总体健康状况较差.

4 结论

(1)海河流域河流生态系统健康状况整体较差,同时,表现出明显的地区集聚效应,在人口密集的工业城市群河流生态系统健康程度均为“极差”,如京津唐工业区、 山西大同周边以矿业为主的工业区以及山东、 河南的国家粮食产地区; 在一些人类活动较弱的山地区,河流生态系统健康程度相对较好,可见河流生态系统健康与工农业发达程度密不可分.

(2)海河流域水质健康程度大体表现为:北部和西北部高原山地区水质较好,中部、 南部、 东部平原区水质较差,由于自然条件限制,人类活动强度也有类似的空间特征,说明人类活动强度与海河流域水质健康关系密切. 营养盐健康程度,整个海河流域都比较差,水体富营养化趋势明显,今后需大力遏制营养盐的排放; 海河流域的营养盐健康状况无明显的空间差异性,表明影响营养盐的因素较多(自然环境、 农业、 工矿业、 采掘业等),治理时需要分区对待. 海河流域底栖动物健康状态整体较差,半数以上样点未采集到底栖动物,且清洁物种少,耐污种类较多,底栖动物与水环境相互作用、 相互影响.

(3)海河流域三大水系河流生态系统健康程度均较差. 影响海河流域河流生态系统健康的关键因子为氨氮、 总氮、 总磷等营养盐指标,需从上述指标入手治理海河流域河流污染,恢复其健康状态.

(4)滦河水系本身水质得分较高,但是综合营养盐和底栖动物之后,整体健康程度较差. 因此,采用单一因子法评价河流生态系统健康较难全面展示河流整体健康状态,应采用综合因子法评价河流生态系统的健康程度.

图 1 海河流域地理位置及其包括的行政区Fig. 1 Location and administrative area of the Haihe River Basin

![]()

表 1 海河流域河流生态系统健康评估指标体系Table 1 Assessment indicators of river ecosystem health in Haihe River Basin

式中,E(Ephemeroptera)为样点蜉蝣目的科级分类单元数,P(Plecoptera)为该样点襀翅目的科级分类单元数,T(Trichoptera)为毛翅目的科级分类单元数,Total为该样点所有的科级分类单元数.

式中,t为样点科级分类单元的对污染物的敏感值,i为样点科级分类单元数.

式中,Nmax为最优势种的个体数,N为样点全部物种的个体数.

图 2 2010年海河流域采样点分布情况Fig. 2 Distribution of sampling sites in Haihe River Basin in 2010

![]()

表 2 评价指标参考值、 临界值及标准化公式

1)

Table 2 Reference value,critical value and formula for standardization of assessment indicators

式中,HI为综合健康指数; Ich为化学完整性指数,由水质指标综合得分和营养盐指标综合得分等权平均计算得到,即Ich=(Iwq+Ifs)/2; Ibio为生物完整性指数; Wch为化学完整性指数的权重; Wbio为生物完整性指数的权重. ![]()

表 3 各健康等级的样点数

1)

Table 3 Number of the samples in every grade of health

图 3 海河流域河流生态系统健康等级分布Fig. 3 Distribution of all health grades of river ecosystem in Haihe River Basin

图 4 各评价指数的健康等级及空间分布Fig. 4 Health grade and spatial distribution of every assessment index

图 5 海河流域三大水系河流生态系统健康等级对比Fig. 5 Health grade of three water systems in Haihe River Basin

Iwq、 Ifs、 Ich、 Ibio、 HI分别表示水质指标综合得分、 营养盐指标综合得分、 化学完整性指数、 底栖动物指标综合得分/生物完整性指数以及河流综合健康指数; H、 L、 T分别表示海河水系、 滦河水系和徒骇马颊河水系,如H-Iwq表示海河水系的水质指标综合得分

| [1] | Karr J R, Chu E W. Sustaining living rivers [J]. Hydrobiologia, 2000, 422-423: 1-14. |

| [2] | Pinto U, Maheshwari B. A framework for assessing river health in peri-urban landscapes [J]. Ecohydrology & Hydrobiology, 2014, 14 (2): 121-131. |

| [3] | Simpson J, Norris R, Barmuta L, et al. AusRivAS-National River Health Program: User Manual Website version [R]. 1999. 5-20. |

| [4] | Butcher J T, Stewart P M, Simon T P. A benthic community index for streams in the northern lakes and forests ecoregion [J]. Ecological Indicators, 2003, 3 (3): 181-193. |

| [5] | 廖静秋, 黄艺. 应用生物完整性指数评价水生态系统健康的研究进展[J]. 应用生态学报, 2013, 24 (1): 295-302. |

| [6] | Meng W, Zhang N, Zhang Y, et al. Integrated assessment of river health based on water quality, aquatic life and physical habitat [J]. Journal of Environmental Sciences, 2009, 21 (8): 1017-1027. |

| [7] | 杨莲芳, 李佑文, 戚道光, 等. 九华河水生昆虫群落结构和水质生物评价[J]. 生态学报, 1992, 12 (1): 8-15. |

| [8] | 王备新. 大型底栖无脊椎动物水质生物评价研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2003. 128. |

| [9] | 王备新, 杨莲芳, 胡本进, 等. 应用底栖动物完整性指数B-IBI 评价溪流健康[J]. 生态学报, 2005, 25 (6): 1481-1490. |

| [10] | Jia Y T, Chen Y F. River health assessment in a large river: Bioindicators of fish population [J]. Ecological Indicators, 2013, 26: 24-32. |

| [11] | Growns I, Rourke M, Gilligan D. Toward river health assessment using species distributional modeling [J]. Ecological Indicators, 2013, 29: 138-144. |

| [12] | Marzin A, Delaigue O, Logez M, et al. Uncertainty associated with river health assessment in a varying environment: The case of a predictive fish-based index in France [J]. Ecological Indicators, 2014, 43: 195-204. |

| [13] | 张楠, 孟伟, 张远, 等. 辽河流域河流生态系统健康的多指标评价方法[J]. 环境科学研究, 2009, 22 (2): 162-170. |

| [14] | 惠秀娟, 杨涛, 李法云, 等. 辽宁省辽河水生态系统健康评价[J]. 应用生态学报, 2011, 22 (1): 181-188. |

| [15] | Kallis G, Butler D. The EU water framework directive: measures and implications [J]. Water Policy, 2001, 3 (2): 125-142. |

| [16] | 赵彦伟, 杨志峰. 河流健康: 概念、评价方法与方向[J]. 地理科学, 2005, 25 (1): 119-124. |

| [17] | 张光生, 谢锋, 梁小虎. 水生生态系统健康的评价指标和评价方法[J]. 中国农学通报, 2010, 26 (24): 334-337. |

| [18] | 水利部海河水利委员会. 2010年海河流域水资源公报[R]. 天津: 水利部海河水利委员会, 2010. 1-30. |

| [19] | 陈利顶, 孙然好, 汲玉河, 等. 海河流域水生态功能分区研究[M]. 北京: 科学出版社, 2013. 26-57. |

| [20] | 渠晓东, 刘志刚, 张远. 标准化方法筛选参照点构建大型底栖动物生物完整性指数[J]. 生态学报, 2012, 32 (15): 4661-4672. |

| [21] | 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. (第四版). 北京: 中国环境科学出版社, 2002. 1-5. |

| [22] | GB 3838-2002, 中华人民共和国地表水环境质量标准——地表水环境质量标准[S]. 2002. |

| [23] | 段梦, 朱琳, 冯剑丰, 等. 基于浮游生物群落变化的生态学基准值计算方法初探[J]. 环境科学研究, 2012, 25 (2): 125-132. |

| [24] | Lenat D R. Water quality assessment of streams using a qualitative collection method for benthic macroinvertebrates [J]. Journal of the North American Benthological Society, 1988, 7 (3): 222-233. |

| [25] | Plafkin J L, Barbour M T, Porter K D, et al. Rapid bioassessment protocols for use in streams and rivers: benthic macroinvertebrates and fish [M]. Office of Water Regulations and Standards, US Environmental protection Agency, Washington, DC. 1989. 127-160, 182-198. |

| [26] | Barbour M T, Graves C G, Plafkin J L, et al. Evaluation of EPA's rapid bioassessment benthic metrics: Metric redundancy and variability among reference stream sites [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 1992, 11 (4): 437-449. |

| [27] | Armitage P D, Moss D, Wright J F, et al. The performance of a new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running-water sites [J]. Water Research, 1983, 17 (3): 333-347. |

| [28] | Hellawell J M. Biological indicators of freshwater pollution and environmental management (Pollution monitoring series) [M]. London: Elsevier Applied Science, 1986. 435-446, 450-451. |

| [29] | 邢光熹, 曹亚澄, 施书莲, 等. 太湖地区水体氮的污染源和反硝化[J]. 中国科学B辑: 化学, 2001, 31 (2): 130-137. |

| [30] | 王吉苹. 源头流域氮的来源迁移与转化[D]. 厦门: 厦门大学, 2007. 15-21. |

| [31] | 刘录三, 李中宇, 孟伟, 等. 松花江下游底栖动物群落结构与水质生物学评价[J]. 环境科学研究, 2007, 20 (3): 81-86. |

| [32] | Karr J R, Rossano E M. Applying public health lessons to protect river health [J]. Ecology and Civil Engineering, 2001, 4 (1): 3-18. |

| [33] | Parr L B, Mason C F. Long-term trends in water quality and their impact on macroinvertebrate assemblages in eutrophic lowland rivers [J]. Water Research, 2003, 37 (12): 2969-2979. |

| [34] | Niemi G J, McDonald M E. Application of ecological indicators [J]. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2004, 35: 89-111. |

| [35] | Birk S, Hering D. A new procedure for comparing class boundaries of biological assessment methods: a case study from the Danube Basin [J]. Ecological Indicators, 2009, 9 (3): 528-539. |

| [36] | 周晓蔚, 王丽萍, 郑丙辉, 等. 基于底栖动物完整性指数的河口健康评价[J]. 环境科学, 2009, 30 (1): 242-247. |

| [37] | 解莹, 李叙勇, 王慧亮, 等. 滦河流域上游地区主要河流水污染特征及评价[J]. 环境科学学报, 2012, 32 (3): 645-653. |

2014, Vol. 35

2014, Vol. 35