2. 嘉兴市环境保护监测站, 嘉兴 314001

2. Jiaxing Environmental Monitoring Station, Jiaxing 314001, China

近年来,针对短时间空气污染事件及其对人类健康影响的关注越来越多[1, 2, 3, 4, 5]. 烟花爆竹的集中燃放可产生大量SO2、 NOx、 CO、 O3、 重金属离子、 有机物以及可吸入细粒子,可在短时间导致空气质量急剧恶化[6, 7, 8, 9, 10],并对人类健康造成长期影响[11, 12, 13]. 然而目前对烟花爆竹燃放烟雾的理化特性的研究相对较少. Mnkknen等[14]对新德里2002年排灯节期间烟花爆竹大量燃放, 3~800 nm气溶胶谱分布研究发现期间气溶胶几乎全部为积聚模态粒子; Agus等[15]发现在2008年英国利兹篝火节燃放烟花爆竹期间核模态和小粒径爱根核模态粒子浓度非常低,较大粒径爱根核模态和积聚模态浓度非常高; Zhang等[4]在2009年上海春节期间也发现气溶胶数浓度多集中在100~500 nm. 印度排灯节期间,Kulshrestha等[16]发现Ba、 K、 Al和Sr分别上升了1091、 25、 18和15倍; Babu[17]发现黑炭浓度增加了3倍以上; Ravindra 等[18]发现SO2、 NO2、 PM10、 TSP增加了2~10 倍. Wang等[19]发现北京2006年春节期间一次组分Ba、 K、 Sr、 Cl-、 Pb、 Mg和二次组分C5H6O2-4、 C3H2 O2-4、 C2O2-4、 C4H4O2-4、 SO2-4和NO-3均比非燃放期增加了5倍. Fleischer等[20]和Dyke等[21]认为燃放烟花可能产生包括致癌的多氯代二苯并-对-二 英(PCDDs)和六氯代苯呋喃等(PCDFs) 等有毒的有机物.

近年来,我国针对气溶胶数浓度粒径分布及来源等方面开展了大量的研究,段菁春等[22]研究发现广州灰霾期间颗粒物态PAHs存在明显的季节变化差异,且其来源存在显著的季节性特征; 谭吉华等[23]研究发现大气颗粒物、 OC和EC在积聚模态的大幅度增长是广州形成灰霾天气的重要原因. 段菁春等[24]发现北京不同功能区气溶胶的来源存在显著差异; 于兴娜等[25]发现雾霾天气期间气溶胶的散射反照率随光学厚度增大表现出增大趋势,但对波长变化表现不敏感. 赵素平等[26]研究发现兰州夏秋季0.5~20 μm气溶胶数浓度谱呈单峰分布,并且不同源和气象条件影响下的体积浓度谱分布差异较大. 南京市作为长江三角洲重要城市之一,近年来针对城市大气气溶胶污染也进行了大量的观测研究[27, 28, 29, 30],但是对于燃放烟花爆竹对气溶胶数浓度粒径分布的影响的研究还很罕见. 本研究使用南京市2012年春节前后10 nm~10 μm气溶胶数浓度、 污染气体浓度和质量浓度的观测数据,并结合气象要素数据,详细探讨了烟花爆竹的燃放对气溶胶粒径谱分布特性的影响,这在以往研究中较少涉及,以期为正确认识烟花爆竹对大气环境影响机制提供依据.

观测点位于南京信息工程大学气象楼(N32.207, E118.717)12楼中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室,其东面500 m左右是宁六路,双向六车道. 实验室东南方约900 m是南京龙王山风景区,海拔约为100 m. 观测点西侧为南京信息工程大学校园主体,北侧为盘城镇住宅区和农田,没有明显的污染排放源.

EMS污染气体监测系统和WPS位于气象楼12楼实验室,海拔62 m,观测时间为2012年1月19日09:30~2012年2月1日00:00. 安德森采样器位于气象楼12楼外接阳台,海拔62 m,观测时间为2012年1月21~28日,采样时间为09:00~次日08:30. β射线测尘仪放置在12楼楼顶,进气口海拔67 m,观测时间为2012年1月19日~2月1日.

气溶胶数浓度观测仪器使用美国MSP公司生产的宽范围颗粒粒径谱仪(WPS),测量直径在0.01~10 μm之间的气溶胶粒子数浓度. 仪器主要由静电分级器(DMA)、 凝结核计数器(CPC)和激光颗粒物分光计(LPS)3个部分组成,前两者的测量范围为0.01~0.5 μm,后者为0.35~10 μm. 由于测量原理的不同,因此在其交叉测量范围内(0.35~0.5 μm)的观测值也有所差异. 观测中使用的时间分辨率为5 min, 即5 min内仪器扫描0.01~10 μm粒径范围并测量出气溶胶粒子的个数. 根据观测的实施情况,由于WPS适应的环境湿度为0~90%、 非冷凝,经数据处理后剔除无效数据.

污染气体的观测采用美国Thermo Scientific公司的EMS系统(包括42i化学发光NO-NO2-NOx分析仪、 49i紫外发光O3分析仪、 43i脉冲荧光SO2分析仪和48i气体滤光相关法CO分析仪). EMS系统采用的是传统的点式监测方法,分别采用化学发光法、 紫外发光法、 脉冲荧光法和气体滤波相关红外吸收法测量大气中NOx、 O3、 SO2和CO的浓度,该方法对仪器内部温度的依赖性较强. 这些仪器均通过零气校准和标准气体校准,均符合美国EPA的技术规格(Environmental Protection Agency,http://www.epa.gov/ttn/amtic/criteria.html).

质量浓度的观测使用Andersen-Ⅱ型9级撞击采样器,观测使用特氟隆滤膜,得到每一级的质量浓度. 采样前后均将滤膜进行恒温恒湿处理后称重,称重使用瑞士Mettler Toledo MX5型微量天平,每次称量前用标准砝码进行仪器校准. 采样前后滤膜的重量差即为采集的颗粒物重量. PM1.0浓度的观测使用FH62C14型β射线测尘仪,仪器采用C-14密封发射源来感知堆积在移动滤带上的尘粒,由美国热电公司生产,时间分辨率为0.5 h,该仪器使用前已标定,符合美国EPA的技术规格(http://www.epa.gov/ttn/amtic/criteria.html).

气溶胶的粒径分布特征决定了它们在大气中的滞留时间以及物理、 化学特性,通过对气溶胶颗粒物的数浓度谱和化学组成等的研究可以确定气溶胶颗粒物的来源信息. 在本文中将观测到的10 nm~10 μm粒径范围的气溶胶分为7个粒径段进行讨论:10~30 nm(核模态), 30~50 nm和50~100 nm(爱根核模态), 100~200 nm、 200~500 nm和0.5~1.0 μm(积聚模态), 1~10 μm(粗模态).

Zhang等[4]在上海研究发现春节烟花爆竹燃放期间100~500 nm气溶胶数浓度有明显的升高; Agus等[15]研究发现,烟花爆竹的燃放可以产生大量的积聚模态粒子; Rissler等[31]也发现在亚马逊雨林旱季生物质燃烧也会出现积聚模态粒子浓度的剧升现象. 因此,本研究依据100~500 nm的积聚模态粒子浓度变化将观测期间分为1月19日09:00~1月21日08:00降雪前未燃放烟花爆竹期(简称降雪前), 1月21日10:00~1月22日02:00为持续降雪阶段未观测气溶胶数浓度, 1月22日15:00~1月24日12:00为除夕烟花爆竹集中燃放期, 1月24日12:00~1月28日02:00为春节假期烟花爆竹零星燃放期, 1月28日02:00~1月31日24:00为烟花爆竹燃放后.

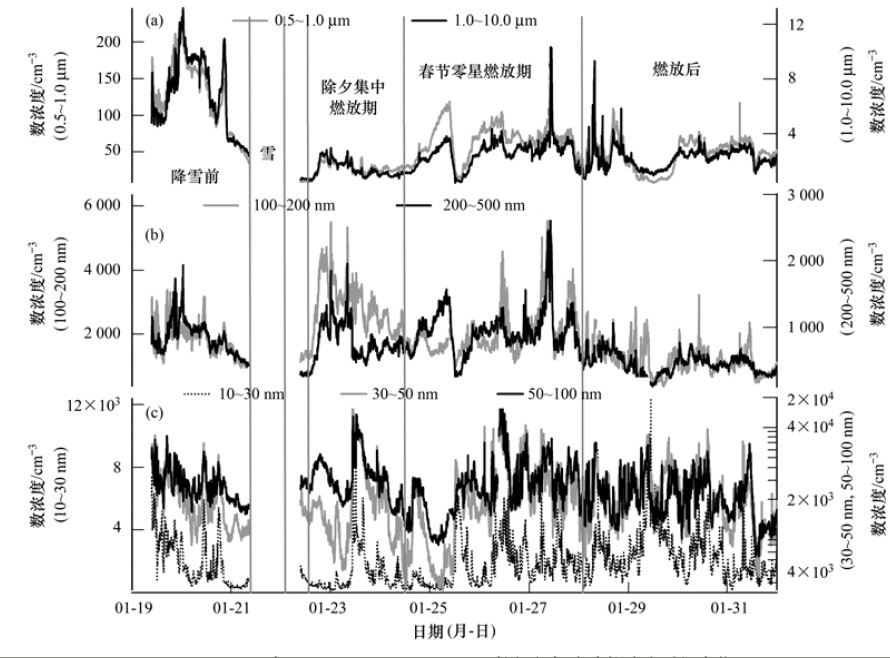

由图 1(a)可发现降雪对0.5~10 μm气溶胶粒子有显著的清除作用, 0.5~1.0 μm和1.0~10 μm平均数浓度降雪前分别为126 cm-3和7 cm-3,降雪后分别为47 cm-3和2 cm-3,可见降雪过程对0.5~1.0 μm和1.0~10 μm气溶胶的清除作用几乎相同. 烟花爆竹的燃放对该0.5~10 μm气溶胶数浓度贡献较少, 0.5~1.0 μm和1.0~10 μm数浓度在除夕集中燃放期分别为28 cm-3和1 cm-3,在零星燃放期分别为68 cm-3和3 cm-3,在燃放后分别为46 cm-3和2 cm-3. 由于粗粒子主要来自机械过程,因此在观测期间粗粒子数浓度变化除与降水过程有关外,还与风速、 相对湿度等气象要素有关,由表1可知在燃放后虽然风速较大,但是相对湿度也较大,造成粗粒子数浓度比零星燃放期要低.

| 图 1 2012年1月19日~2月1日不同粒径段气溶胶数浓度时间变化

Fig.1 Temporal variations of number concentration in different size segments of aerosol on Jan. 19-Feb. 1, 2012

|

| 表 1 观测期间风速和相对湿度 Table 1 Wind speed and RH during the period of observation in Nanjing |

由图 1(b)可发现烟花爆竹的燃放使得100~500 nm积聚模态粒子的浓度在很短的时间内有大幅度的增加,在除夕夜短短3~4 h内数浓度即可增加3~4倍, 1月22日14:00能见度为14.64 km,到20:00仅为4.89 km,能见度在6 h内下降了9.75 km. 因此烟花爆竹的大量燃放可能形成灰霾,并使能见度下降,从而对大气环境和交通造成影响. 100~200 nm和200~500 nm数浓度在降雪前分别为1827 cm-3和829 cm-3,除夕集中燃放期分别为2934 cm-3和791 cm-3,零星燃放期分别为2107 cm-3和959 cm-3,燃放后分别为1172 cm-3和443 cm-3.

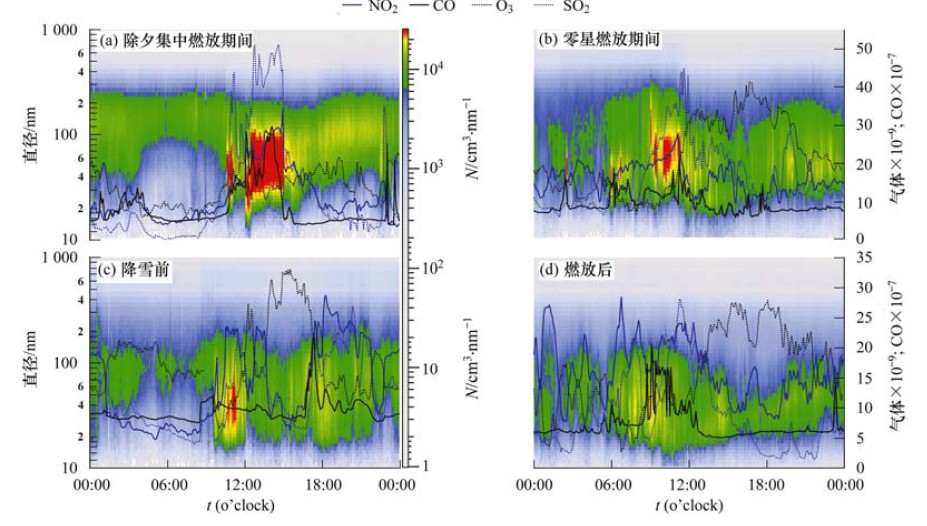

| 图 2 观测期间4个时期平均数浓度时间序列和污染气体时间变化

Fig.2 Time series of number concentration and time variations of pollution gas concentration during the four observation periods

|

由图 2也可明显看出烟花爆竹燃放期间50~300 nm数浓度和污染气体浓度大于非燃放期. 图 2(a)中可发现在除夕集中燃放期中100~200 nm数浓度全天均较高,而40~100 nm数浓度与气体的变化基本一致,在00:00~04:00和10:00~16:00浓度明显增加,说明烟花爆竹的燃放也会释放大量爱根核模态粒子,但是爱根核模态粒子在大气中停留时间较短,容易被积聚模态粒子碰并清除. 由图 2可发现,在夜晚气溶胶数浓度分布和非燃放期间基本相似,但是在白天烟花爆竹的零星燃放对气溶胶数浓度和气体浓度的影响还十分显著. NO2、 CO、 O3和SO2在除夕集中燃放期的最大浓度分别为34.24×10-9、 2.969×10-6、 22.80×10-9和51.12×10-9,在零星燃放期分别为27.66×10-9、 2.119×10-6、 41.34×10-9和44.84×10-9,在降雪前分别为28.70×10-9、 2.180×10-6、 33.10×10-9和26.89×10-9,在燃放后分别为28.50×10-9、 2.060×10-6、 27.90×10-9和28.19×10-9,结合图 2可发现烟花爆竹的燃放对SO2的影响最大,对CO、 NO2和O3的影响次之. O3和NO2、 CO、 SO2在除夕集中燃放期为正相关,而在降雪前、 零星燃放期和燃放后均为负相关(其中在零星燃放期和SO2为正相关),这表明烟花爆竹的大量燃放期间O3不一定是由NOx、 CO和SO2等前体气体产生而是通过其他途径. Van Kamp等[13]提出的烟花爆竹燃放时产生的大量波长在240 nm以下的亮光,这些辐射可以将O2解离为O,进而使O+O2 O3得以发生. NO2、 CO、 SO2在4个时期均互相为正相关,说明这3种气体的来源基本相似.

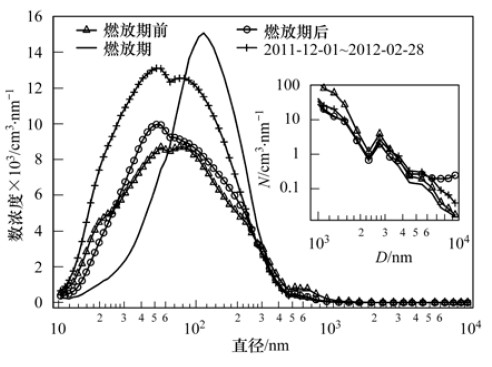

为了了解烟花爆竹的大量燃放对气溶胶数浓度分布的影响,本研究将1月22日19:00~23日04:00定义为燃放期, 1月19~21日和1月23日~2月1日的19:00~次日04:00分别定义为燃放前和燃放后,以及给出了2011年12月1日~2012年2月28日相应时间段的气溶胶数浓度变化作为对比,结合图 2分析可知在夜晚气溶胶人为源较少,并且夜晚不受光化学过程等的影响,而在除夕夜是烟花爆竹大量集中燃放的时间段,而在非除夕夜该时间段很少有烟花爆竹的大量燃放. 由图 3可发现烟花燃放前、 后和冬季的数浓度谱均为双峰型分布,峰值分别位于40 nm和70 nm,由于1月有多次连续降水过程,因此燃放前、 后的数浓度的值要比冬季平均值低,且两个峰值的峰形不明显. 而在燃放期气溶胶数浓度谱为单峰性分布,峰值向大粒子段移动,出现在100 nm左右,最大值可达15097 cm-3 ·nm-1. 由图 3可发现燃放期50~300 nm气溶胶数浓度急剧升高, 10~50 nm数浓度却低于其他时段,原因已在上文分析.

| 图 3 燃放期前、 中、 后和2011年冬季数浓度谱分布

Fig.3 Spectrum distributions of number concentration before, during and after the firework burning period and in winter, 2011

|

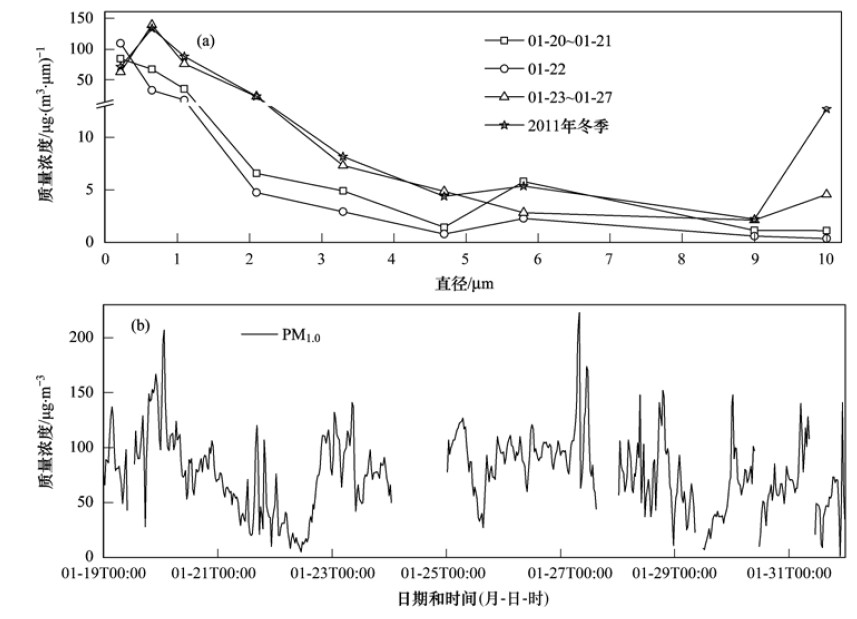

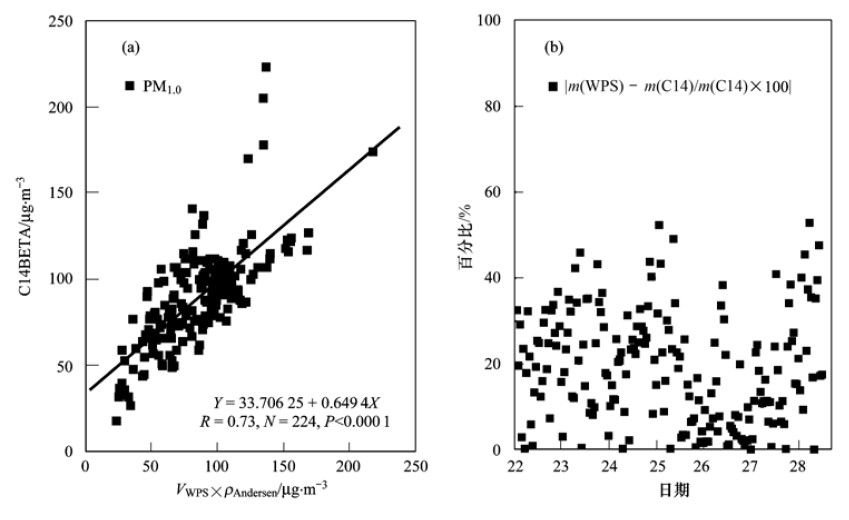

| 图 4 观测期间质量浓度谱和PM1.0时间变化

Fig.4 Spectrum distributions of mass concentration and time variations of PM1.0 mass concentration during the observation period

|

图 4(a)中2011年冬季数据为2011年12月在南京采集的5次晴天无污染状况下的平均值,每次连续采集72 h. 由图 4(a)可知南京市冬季质量浓度谱为三峰型分布,峰值分别位于0.6、 5.8和10 μm. 1月23~27日春节燃放期平均质量浓度谱为双峰型分布,峰值位于0.6 μm和10 μm; 1月22日除夕和1月20~21日春节前的质量浓度谱谱型一致,为双峰型分布峰值位于0.2 μm和5.8 μm. 并且在除夕0.2 μm质量浓度最大,可达109.3 μg ·(m3 ·μm)-1. 由图 4(b)可发现在除夕集中燃放期, 2~3 h内PM1.0的浓度就可增加3~4倍,且整个烟花爆竹燃放期PM1.0的浓度均较高,多在100 μg ·m-3以上. PM1.0在降雪前、 降雪期间、 除夕集中燃放期、 零星燃放期和燃放后的平均浓度分别为92.8、 45.6、 82.0、 94.2和64.4 μg ·m-3,最大浓度分别为207、 120、 141、 223和152 μg ·m-3,中值浓度分别为88、 37.5、 78.5、 94和61 μg ·m-3. 在1月22日15:00~1月23日04:00 PM1.0的平均值,最大值和中值浓度分别为87.5、 132和91 μg ·m-3. 在降雪前南京几乎一直处于灰霾笼罩之下,因此PM1.0的浓度较高,而在降雪期间其浓度有明显下降. 降雪之后由于烟花爆竹的大量燃放PM1.0的浓度在短时间内迅速增加,之后一直维持在较高浓度. 春节假期结束之后工厂和汽车尾气排放逐渐增多,且该时期内无持续较强的降水过程,因此在燃放后PM1.0的浓度仍然相对较高.

本研究虽然可以通过膜采样得到相应的质量浓度,但是每天仅有一组数据. 通过β射线测尘仪也只能得到PM1.0的时间分辨率为0.5 h的质量浓度数据,因此需要通过现有数据进行质量浓度的换算,即得到与气溶胶数浓度相对应的质量浓度观测数据. 首先需要计算气溶胶的密度,可通过以下公式获得:

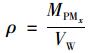

| 图 5 2012年1月不同粒径段气溶胶日平均密度

Fig.5 Scatter plot of daily averaged apparent aerosol particle density ρ of different size segments in January, 2012

|

本研究根据采样器的粒径分割尺度,分别计算了10 nm~1.1 μm、 1.1~2.1 μm、 2.1~10 μm和10 nm~10 μm粒径段内的ρ. 由图 5可发现不同粒径段的气溶胶日平均密度多在2.0~4.0 g ·cm-3之间. 本研究计算结果比Zhang等[4]在上海使用环保部所公布的质量浓度换算的PM10的日均密度(1.5~2.0 g ·cm-3),Hnel等[32]在Mainz所计算的干气溶胶的密度(1.8~3.0 g ·cm-3), Pitz等[33]在德国爱尔福特所计算的城市气溶胶密度(1.0~2.5 g ·cm-3)和 Morawska等[34]在澳大利亚昆士兰夏季高湿度条件下测得密度(1.2~1.8 g ·cm-3)都要高. 尤其是1月24~26日1.1~2.1 μm气溶胶日平均密度分别高达8.9、 7.3和8.3g ·cm-3,误差较大,主要因为WPS对气溶胶粗粒子的测量效率较低,因此得到的粗粒子的体积浓度值较低,造成该粒径段体积浓度存在较大不确定性. 此外,由图 1可知观测期间出现的连续降水过程对粗粒子的清除作用较大,因此观测期间WPS测量到的粗粒子的浓度非常低; 而由图 4可发现23~27日1.1~2.1 μm气溶胶质量浓度较大,因此该粒径段换算出的气溶胶密度非常大. 这说明通过不同仪器测量结果进行的分段精细化计算由于仪器测量原理及测量精确度的影响会造成不同程度的误差. 加之采样点位于南京北郊,靠近宁六高速公路,地面扬尘较多,颗粒物中密度较大如SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、 CaO等地壳成分较多,高健等[35]在上海和北京的观测也证实地面扬尘可能会使得气溶胶粒子密度增大偏高,Hnel等[32]的研究也表明城市郊区气溶胶密度相对偏大. 加之采样点位于工业区,周边南京钢铁厂、 华能电厂等排放的气溶胶粒子密度也相对较大,樊曙先等[36]的研究也表明南京江北工业区气溶胶中Pb、 Zn、 Mg和Si等元素含量要远大于市区,这也可能是造成南京气溶胶密度整体偏大原因之一.

1月22日除夕烟花爆竹集中燃放期气溶胶10 nm~1.1 μm的密度最大,为2.64 g ·cm-3; 是1.1~2.1 μm(2.02 g ·cm-3)的1.34倍,是2.1~10 μm(1.56 g ·cm-3)1.69倍. 而其它时间段中10 nm~1.1 μm的密度最小,介于2.8~3.4 g ·cm-3之间,仅是1.1~2.1 μm(4.5~9.0 g ·cm-3)的0.45; 是2.1~10 μm(2.5~4.8 g ·cm-3)的0.82. 烟花爆竹燃放可产生大量的重金属离子,且产生的颗粒物多集中在1 μm以下,因此造成除夕10 nm~1.1 μm粒径段粒子密度急剧升高,而1.1~2.1 μm粒径段密度变化不大. 23~27日烟花爆竹燃放密集程度相对22日已经减弱很多,此外气溶胶大粒子一方面碰并吸附了大量的小粒子,另一方面还吸附了空气中因烟花爆竹燃放释放的污染气体和重金属离子等,因此造成1.1~2.1 μm粒径段密度最大.

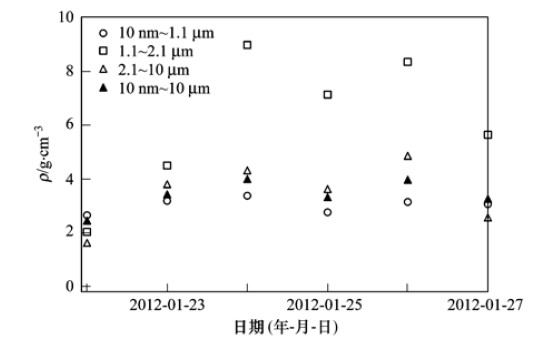

由图 6(a)可发现通过换算的日平均密度然后再用WPS观测到的气溶胶的体积浓度换算出的PM1.0的质量浓度与实测值的相关性较高,相关系数可达0.73,说明换算出的质量浓度数据基本可以反映真实质量浓度变化. 图 6(b)给出了换算值相对误差图,我们假设β射线测尘仪测量的数据为真值,WPS换算出的质量浓度为测量值,计算得到WPS换算出的质量浓度的相对误差. 由图 6(b)可发现相对误差10%以内的占总数的30.46%,相对误差在10%~20%占总数的23.86%,相对误差在20%~30%占总数的24.37%,相对误差在30%~40%占总数的14.72%,相对误差大于40%仅占总数的6.59%. 相对误差在30%以内的数据占总数据的78.78%,因此说明通过WPS换算出的质量浓度相对来说比较准确.

| 图 6 PM1.0换算值与实测值相关性和相对误差

Fig.6 Correlation and relative error between calculated values of PM1.0 and the observation values

|

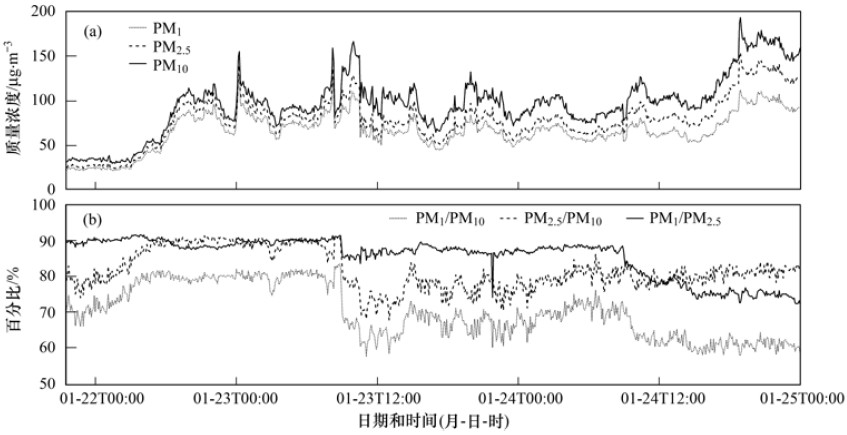

| 图 7 2012年1月22~25日PM1、 PM2.5和PM10的质量浓度换算值及其比值的百分比时间变化

Fig.7 Temporal variations of calculated values of PM1, PM2.5 and PM10 mass concentration and their ratios on Jan. 22-25, 2012

|

由图 7(a)可发现燃放期PM1.0、 PM2.5和PM10的质量浓度因为烟花爆竹的大量燃放而在短时间内急剧上升,在22日19:00和23日01:00出现明显的峰值,由于春节假期一直存在烟花爆竹燃放的现象,因此浓度均较高. 烟花爆竹的燃放造成PM1.0、 PM2.5和PM10的质量浓度在短时间内急剧升高,但对城市大气环境的长远影响较小. 由图 7(b)可较为清晰的看到烟花爆竹对大气气溶胶质量浓度的影响, 1月23日11:00和1月24日11:00 PM1.0/PM10和PM1.0/PM2.5的值各出现明显的下降,由上文分析可知烟花爆竹的燃放直接释放的主要是<1 μm的粒子,因此烟花爆竹的直接影响时间较短,在燃放结束几小时内就消散. 但是由图 7(b)可发现PM2.5/PM10的值除了在23日中午有一明显下降外,此后一直处于缓慢上升趋势,主要是因为1 μm以下粒子增长所造成,即烟花爆竹燃放的间接影响持续的时间较长,对PM2.5的影响较大. 由图 7(b)可发现燃放期PM1.0和PM2.5在PM10中的比例明显上升,但是在春节燃放烟花时PM2.5/PM10和PM1.0/PM10的值均升高了10%左右,分别达到90%和80%. PM1.0在PM2.5中的比例受烟花爆竹的影响较小,主要是烟花爆竹造成细粒子增加,使得PM1.0和PM2.5同时增加.

(1)烟花爆竹燃放期间10~20 nm气溶胶浓度远低于非燃放期, 20~50 nm数浓度基本没有变化, 50~100 nm在集中燃放期较高而在零星燃放期增加较少, 100~200 nm和200~500 nm数浓度有较大增加, 0.5~10 μm气溶胶数浓度几乎没有变化.

(2)烟花爆竹燃放对气溶胶数浓度谱影响较大,非燃放期数浓度谱分布为双峰型分布,峰值位于40 nm和70 nm; 在燃放期中数浓度谱为单峰性分布,峰值向大粒径段偏移出现在100 nm,数浓度最大值可达到15097 cm-3 ·nm-1.

(3)烟花爆竹燃放期间质量浓度谱为双峰型分布,PM1.0的质量浓度在降雪前、 降雪期间、 除夕集中燃放期、 零星燃放期和燃放后的平均浓度分别为92.8、 45.6、 82.0、 94.2和64.4 μg ·m-3.

(4)烟花爆竹的大量燃放使得气溶胶粒子密度增大,对1.0~2.1 μm粒径段密度影响最大,对其他粒径段密度影响较小. 烟花爆竹的燃放使得气溶胶质量浓度在短时间内急剧上升,对细粒子的质量浓度影响较大,燃放期间PM2.5/PM10和PM1.0/PM10的值可升高10%.

| [1] | Katsouyanni K, Touloumi G, Spix C, et al. Short-term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on mortality in 12 European cities: results from time series data from the APHEA project. Air pollution and health: a european approach[J]. British Medical Journal, 1997, 314 (7095): 1658-1663. |

| [2] | Schwartz J. Air pollution and hospital admissions for respiratory disease[J]. Epidemiology, 1996, 7 (1): 20-28. |

| [3] | Pope C, Burnett R, Thun M, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality and long-term exposure to fine particulate air pollution[J]. Journal of the American Medical Association, 2002, 287 (9): 1132-1141. |

| [4] | Zhang M, Wang X, Chen J, et al. Physical characterization of aerosol particles during the Chinese New Year's firework events[J]. Atmospheric Environment, 2010, 44 (39): 5191-5198. |

| [5] | Yorifuji T, Kashima S, Tsuda T, et al. Long-term exposure to traffic-related air pollution and mortality in Shizuoka, Japan[J]. Occupational and Environmental Medicine, 2010, 67 (2): 111-117. |

| [6] | Drewnick F, Hings S S, Curtius J, et al. Measurement of fine particulate and gas-phase species during the New Year's fireworks 2005 in Mainz, Germany[J]. Atmospheric Environment, 2006, 40 (23): 4316-4327. |

| [7] | Stein S W, Turpin B J, Cai X P, et al. Measurements of relative humidity-dependent bounce and density for atmospheric particles using the DMA-Impactor technique[J]. Atmospheric Environment, 1994, 28 (10): 1739-1746. |

| [8] | Vecchi R, Bernardoni V, Cricchio D, et al. The impact of fireworks on airborne particles[J]. Atmospheric Environment, 2008, 42 (6): 1121-1132. |

| [9] | Shi Y, Zhang N, Gao J, et al. Effect of fireworks display on perchlorate in air aerosols during the Spring Festival[J]. Atmospheric Environment, 2011, 45 (6): 1323-1327. |

| [10] | Attri A K, Kumar U, Jain V K. Microclimate: formation of ozone by fireworks[J]. Nature, 2001, 411 (6841): 1015. |

| [11] | Witsaman R J, Comstock R D, Smith G A. Pediatric fireworks-related injuries in the United States: 1990-2003[J]. Pediatrics, 2006, 118 (1): 296-303. |

| [12] | Ravindra, Mittal A K, Van Grieken R. Health risk assessment of urban suspended particulate matter with special reference to polycyclic aromatic hydrocarbons: A review[J]. Reviews on Environmental Health, 2001, 16 (3): 169-189. |

| [13] | Van Kamp I, Van Der Velden P G, Stellato R K, et al. Physical and mental health shortly after a disaster: first results from the Enschede firework disaster study[J]. The European Journal of Public Health, 2006, 16 (3): 252-258. |

| [14] | Mönkkönen P, Koponen I K, Lehtinen K E J, et al. Death of nucleation and Aitken mode particles: observations at extreme atmospheric conditions and their theoretical explanation[J]. Journal of Aerosol Science, 2004, 35 (6): 781-787. |

| [15] | Agus E L, Lingard J J N, Tomlin A S. Suppression of nucleation mode particles by biomass burning in an urban environment: a case study[J]. Journal of Environmental Monitoring, 2008, 10 (8): 979- 988. |

| [16] | Kulshrestha U C, Nageswara Rao T, Azhaguvel S, et al. Emissions and accumulation of metals in the atmosphere due to crackers and sparkles during Diwali festival in India[J]. Atmospheric Environment, 2004, 38 (27): 4421-4425. |

| [17] | Babu S S, Moorthy K K. Anthropogenic impact on aerosol black carbon mass concentration at a tropical coastal station: a case study[J]. Current Science, 2001, 81 (9): 1208-1214. |

| [18] | Ravindra K, Mor S, Kaushik C P. Short-term variation in air quality associated with firework events: A case study[J]. Journal of Environmental Monitoring, 2003, 5 (2): 260-264. |

| [19] | Wang Y, Zhuang G, Xu C, et al. The air pollution caused by the burning of fireworks during the lantern festival in Beijing[J]. Atmospheric Environment, 2007, 41 (2): 417-431. |

| [20] | Fleischer O, Wichmann H, Lorenz W. Release of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans by setting off fireworks[J]. Chemosphere, 1999, 39 (6): 925-932. |

| [21] | Dyke P, Coleman P, James R. Dioxins in ambient air, bonfire night 1994[J]. Chemosphere, 1997, 34 (5-7): 1191-1201. |

| [22] | 段菁春, 谭吉华, 盛国英, 等. 广州灰霾期间颗粒态PAHs的污染特征及来源[J]. 环境科学, 2009, 30 (6): 1574-1579. |

| [23] | 谭吉华, 段菁春, 赵金平, 等. 广州市灰霾期间大气颗粒物中有机碳和元素碳的粒径分布[J]. 环境化学, 2009, 28 (2): 267-271. |

| [24] | 段菁春, 李兴华, 谭吉华, 等. 北京冬季大气颗粒物数浓度的粒径分布特征及来源[J]. 环境科学研究, 2009, 22 (10): 1134-1140. |

| [25] | 于兴娜, 李新妹, 登增然登, 等. 北京雾霾天气期间气溶胶光学特性[J]. 环境科学, 2012, 33 (4): 1057-1062. |

| [26] | 赵素平, 余晔, 陈晋北, 等. 兰州市夏秋季颗粒物谱分布特征研究[J]. 环境科学, 2012, 33 (3): 687-693. |

| [27] | 王红磊, 朱彬, 沈利娟, 等. 南京市夏季大气气溶胶新粒子生成事件分析[J]. 环境科学, 2012, 33 (3): 701-710. |

| [28] | 樊曙先, 黄红丽, 顾凯华, 等. 雾过程对大气气溶胶PM10中多环芳烃粒径分布的影响[J]. 高等学校化学学报, 2010, 31 (12): 2375-2382. |

| [29] | 王飞, 朱彬, 康汉青, 等. APS-SMPS-WPS对南京夏季气溶胶数浓度的对比观测[J]. 中国环境科学, 2011, 31 (9): 1416-1423. |

| [30] | 尚倩, 李子华, 杨军, 等. 南京冬季大气气溶胶粒子谱分布及其对能见度的影响[J]. 环境科学, 2011, 32 (9): 2750-2760. |

| [31] | Rissler J, Vestin A, Swietlicki E, et al. Size distribution and hygroscopic properties of aerosol particles from dry-season biomass burning in Amazonia[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2006, 6 (2): 471-491. |

| [32] | Hanel G, Thudium J. Mean bulk densities of samples of dry atmospheric aerosol-particles e summary of measured data[J]. Pure and Applied Geophysics, 1977, 115 (4): 799-803. |

| [33] | Pitz M, Cyrys J, Karg E, et al. Variability of apparent particle density of an urban aerosol[J]. Environmental Science and Technology, 2003, 37 (19): 4336-4342. |

| [34] | Morawska L, Johnson G, Ristovski Z, et al. Relation between particle mass and number for submicrometer airborne particles[J]. Atmospheric Environment, 1999, 33 (13): 1983-1990. |

| [35] | 高健, 周杨, 王进, 等. WPSTM-TEOMTM-MOUDITM的对比及大气气溶胶密度研究[J]. 环境科学, 2007, 28 (9): 1929-1934. |

| [36] | 樊曙先, 樊建凌, 郑有飞, 等. 南京市区与郊区大气 PM2.5中元素含量的对比分析[J]. 中国环境科学, 2005, 25 (2): 146-150. |

2014, Vol.

2014, Vol.