N2O是仅次于CO2和CH4之后的第三大温室气体,且具有较强的增温潜势,其潜在增温作用约为CO2的296倍[1].农业活动是N2O排放的主要来源之一,硝化反硝化作用等土壤过程均能导致N2O的产生,且被认为是农田土壤释放N2O的主要途径[2, 3].经反硝化过程逸散到大气中的氮氧化物的量受土壤中多种因素的影响,如土壤氮素含量、易分解有机质含量、土壤通气状况、土壤酸碱反应、植物根系活动、土壤微生物区系等.有研究表明,生物炭与土壤混合后,能有效提高土壤有机质含量,增强土壤持水性能[4],改变土壤pH值[5],对土壤温度也有一定的影响[6].这些环境条件的改变势必会影响土壤的生物活性乃至植物的生长,进而影响其氮素循环.生物炭表面基团与土壤环境中的铵态氮 (NH4+-N) 和硝态氮 (NO3--N) 所产生的相互作用也会影响土壤N2O的释放[5, 7].

目前,因研究者所采用生物炭种类的不同,以及土壤类型、环境条件等的差异,有关生物炭影响下土壤N2O释放是增加还是降低,结果不尽一致[8].一项田间试验结果显示,当添加小麦秸秆生物炭的量为10 t·hm-2和40 t·hm-2时,轮作制中水稻生长季的N2O的排放被抑制[9]. Wang等[10]也发现50 t·hm-2生物炭 (原材料为水稻壳) 施入水稻田后,其土壤N2O排放量减少.生物炭抑制土壤N2O排放的现象在大豆种植与牧草地的试验研究中也有发现[11, 12].但也有研究结果显示生物炭添加到土壤后对其中N2O排放有促进作用.例如,一项土柱室内模拟试验结果表明,当玉米秸秆生物炭用量为5 t·hm-2时,模拟土柱中土壤N2O的排放增加[13];Clough等[14]报道木质生物炭施入土壤后,在其试验的前30 d,有生物炭处理土壤的N2O排放量明显高于未添加生物炭的土壤,但50 d后两个处理间没有差异.

另外,植物种植与裸地条件下的土壤氮素循环也有显著差异,这种差异在湿润半湿润地区可能尤为明显.降雨丰沛时裸地土壤硝态氮淋洗作用强烈,其迁移途径之一就是至达土壤还原层经反硝化作用转变为氮氧化物进入大气.而当地表有植物覆盖时,由于密集的植物根系的吸氮作用可能会使上述途径得以遏制.有研究显示,滨海湿地N2O排放的多寡主要是通过植物来实现的,而且温度在这一过程中起主导作用[15].同时,本课题组研究发现,生物炭施用会降低农田地表反照率[6].通常认为地表反照率降低可能会改变土壤表面能量平衡,引起土壤温度上升.但同时笔者也发现作物覆盖会减弱或掩盖生物炭介导的农田地表反照率的降低效应,期间生物炭施用对土壤温度变化的影响也不显著[6].由此可见,生物炭与植被生长交叉作用下,土壤环境条件的变化以及土壤氮素的转化及至对其中氮氧化物产生的影响是一个复杂的过程,还需要不断多视角地研究工作去丰富对这一过程的认识.

本研究设置于属北亚热带季风性湿润气候区的湖北省武汉市城郊农业区,以田间小区试验的方法探究生物炭输入对不同地表条件下 (作物生长和裸地) 土壤N2O排放的影响,一方面可为我国目前高度集约化的城郊农业土壤的保护性利用提供数据支撑,另一方面也可为多角度认识生物炭在减缓气候变化过程中的作用提供参考.

1 材料与方法 1.1 试验地点与材料 1.1.1 试验地基本概况试验地位于湖北省武汉市洪山区某蔬菜种植基地 (坐标:30°31′54″N,114°24′09″E),当地属于亚热带季风气候,年均气温15.80~17.50℃,雨量充沛,年降雨量1 269 mm.试验地土壤类型为黄棕壤,质地为砂壤土.耕层 (0~20 cm),土壤容重为1.13 g·cm-3;ω(粉粒)、ω(黏粒) 和ω(砂粒) 分别为28.40%、1.90%和69.70%;有机质含量18.30 g·kg-1;全氮含量1.60 g·kg-1;pH值为4.62;田间含水率17.10%(体积分数).

1.1.2 供试材料供试冬小麦品种为郑麦9023,夏玉米品种为华糯五号甜糯玉米.

供试生物炭为500℃木质颗粒生物炭,其基本理化性质为总有机碳:566.00 g·kg-1,全氮:6.20 g·kg-1,全钾:13.80 g·kg-1,全磷:0.96 g·kg-1,pH值:8.60.

1.2 试验设计试验共设置3个生物炭用量,分别为:不施生物炭 (CK)、生物炭5 t·(hm2·a)-1(BC5)、45 t·(hm2·a)-1(BC45);每个生物炭用量下再设置2个副处理,分别为:种植作物 (+)、不种植作物 (-).不施生物炭的种植作物与不种植作物处理分别记为CK+、CK-,其它处理代号类推.每个处理重复3次,总计18个小区,小区面积2.25 m2(1.80 m×1.25 m),随机区组排列.于每季作物播种前,对试验地土壤进行翻耕,再分别将不同用量的生物炭均匀撒施至相应处理小区中,并将其与0~20 cm土层土壤混合均匀,平整土壤后施用复合肥 (N:P2O5:K2O比例为15:15:15)750 kg·hm-2,饼肥[ω(N)、ω(P2O5)、ω(K2O) 分别为8.20%、2.00%、1.80%]1 350 kg·hm-2.于2014年11月6日播种小麦,种植行距为20 cm,播种深度5 cm,生长期间按照旱作管理方式,期间不进行追肥,2015年5月25日收获;于2015年7月17日播种玉米,种植行距为40 cm,株距为30 cm,生长初期对幼苗进行定期灌溉,期间不进行追肥,2015年9月28日收获.

1.3 样品采集与测定方法 1.3.1 土壤N2O的采集测定土壤N2O采用静态箱-气相色谱法测定.静态箱由顶箱和底座两部分组成,均由聚丙烯材料制作.顶箱长、宽、高分别为30、30、40 cm,箱内安装风扇将气体混匀.底座长、宽、高分别为30、30、5 cm,底座安置在小区中央,整个生长季不再移动.气体于上午10:00~12:00之间进行采集,采集时将顶箱放置在底座上部的凹槽中,用水密封,打开箱内风扇开关混匀气体,分别在盖箱后20、40、60 min采集气体100 mL.采集的气体保存在铝箔采样袋内.采气频率:小麦生长季自作物播种后约30 d一次,玉米生长季因其生育期相对较短,采气频率约10~15 d一次.使用安捷伦气相色谱仪 (Agilent 6820,USA) 分析N2O浓度.本研究所用色谱条件见表 1.

|

|

表 1 色谱配置与分析条件 Table 1 Chromatographic configuration and analysis conditions |

|

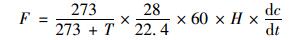

式中,F为N2O排放通量[μg·(m2·h)-1];T为箱内温度 (℃);28为每摩尔N2O分子中N的质量数;22.4为温度为273K时的N2O摩尔体积;H为采样箱高度 (cm);c为N2O气体浓度 (μg·L-1);t为关箱时间 (min);dc/dt为采样箱内N2O气体浓度的变化率[μg·(L·min)-1].

1.3.2 土样的采集与测定采用“S”形取样法,采集0~20 cm土层土样.每个小区采集5个样品并充分混合,采集的土壤样品带回放入实验室冰箱 (4℃) 中,用于测定土壤中的硝态氮、铵态氮.土壤硝态氮采用酚二磺酸比色法测定,铵态氮采用2 mol·L-1KCl浸提-靛酚蓝比色法测定[18].

用风干土样测定土壤pH值,按土水比1:2.5,采用PHS-3D型pH计 (上海精科仪器) 测定.

1.4 数据处理与分析本研究采用Excel 2003和Origin Pro 9.2制作数据图表,SPSS 22.0进行方差分析与多重比较,显著性水平设定为0.05.

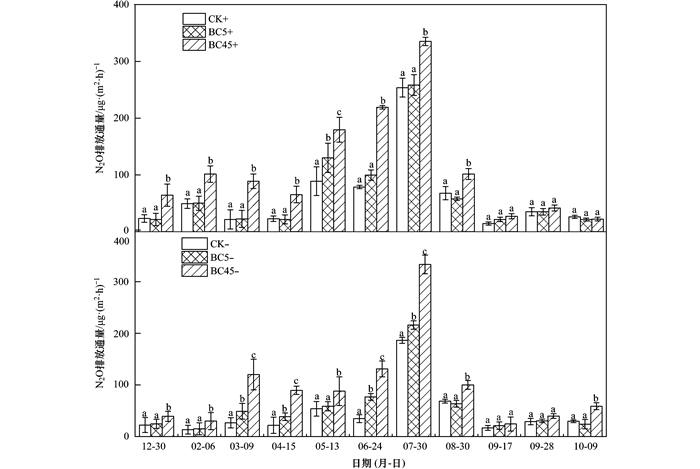

2 结果与分析 2.1 生物炭对土壤N2O排放的影响图 1反映了在作物种植及裸地条件下,不同生物炭处理的土壤N2O排放通量.作物种植条件下的观测结果显示,在小麦生长期间,从小麦分蘖越冬期至小麦成熟收获时 (2014年12月30日~2015年5月13日),CK+、BC5+、BC45+这3个生物炭处理的土壤N2O排放通量分别在21.70~88.91、21.42~130.09、64.44~179.58 μg·(m2·h)-1之间变动,BC45+处理显著高于其它2个处理 (P < 0.05),而BC5+与CK+处理间除小麦成熟期外的其它观测期差异均不显著.可见较高量的生物炭施用增加了土壤N2O的排放,但是这一促进效应随小麦生育盛期的到来而减弱. 图 1数据显示,与2015年2月6日 (越冬期) 观测数据相比,CK+、BC5+、BC45+这3个处理的土壤N2O排放通量在2015年3月9日 (返青拔节期) 至4月15日 (孕穗抽穗期) 期间显著下降 (P < 0.05),最大降幅分别达56.07%、56.97%、35.57%,而且相对于CK+、BC5+,BC45+处理土壤N2O排放通量的增幅在小麦孕穗抽穗期较其越冬期下降,分别降低了18.43%、14.62%.作物生育盛期对土壤N2O排放的降低效应在2015年5月13日 (成熟收获期) 和6月24日 (小麦收获后地表复为裸地) 的观测数据中得到了进一步反证,这一时期的土壤N2O排放量复又上升.

|

日期中12-30为2014年,其余均为2015年;同时期不同小写字母表示处理间差异显著 (P<0.05) 图 1 作物种植及裸地条件下生物炭对土壤N2O排放通量的影响 Fig. 1 Effect of biochar on the soil N2O emission flux under the conditions of crop cultivation and bare land |

在玉米生长季,从2015年7月30日 (苗期) 到8月30日 (拔节期) 间,BC45+处理的土壤N2O排放通量也显著高于BC5+和CK+处理 (P < 0.05),但与苗期相比,拔节期BC45+较另两个处理排放通量的增幅已减少近33.06%、42.97%;至玉米的抽穗期及成熟期 (2015年9月17~28日),BC45+处理的土壤N2O排放通量已与BC5+和CK+无显著差异,说明随作物生育盛期的到来及地表覆盖度的增加,生物炭介导的土壤N2O排放的增加效应得以有效抑制.

裸地条件下,在2014年12月30日到2015年5月13日 (与小麦生长季同期) 期间,BC45-处理的土壤N2O排放通量显著高于其它2个处理 (P < 0.05).与有小麦作物种植不同的是,BC5-处理的土壤N2O排放通量仅在2015年3月9日和4月15日显著高于CK-处理 (P < 0.05),也显著高于同期的BC5+处理的22.50 μg·(m2·h)-1、21.60 μg·(m2·h)-1,其它时期与CK-差异不显著,同时低于BC5+处理的土壤N2O排放通量.可见相同生物炭用量条件下,裸地土壤N2O排放通量仅在作物生育盛期高于地表有作物种植的土壤.与作物种植条件下的结果更为不同的是,裸地条件下,与2015年2月6日观测数据相比,CK-、BC5-、BC45-这3个处理的土壤N2O排放通量在2015年3月9日至4月15日期间上升显著,最大增幅达98.51%、223.02%、298.34%,而作物种植条件下同期土壤N2O排放通量显著降低,这进一步说明了地表作物覆盖及其小麦生育盛期对由生物炭介导的土壤N2O的排放产生了一定的抑制作用.

玉米生长季同期的裸地土壤N2O排放通量结果显示,其总的趋势表现与玉米作物种植条件下相似,CK-、BC5-、BC45-这3个生物炭处理的土壤N2O排放通量在玉米拔节期至成熟期 (2015年8月30日至9月28日) 较苗期 (2015年7月30日) 下降显著 (P < 0.05),最大降幅分别为90.93%、90.14%、92.64%,土壤N2O排放通量随时间显著下降的趋势似主要受制于此期大气温度的日渐下降.与玉米种植条件下不同的一点是,10月9日的观测数据发现,BC45-与另外两个生物炭处理的土壤N2O排放通量又呈现出显著差异.对于这一现象,推测可能的原因有二:一是与作物种植条件下作物及其根际对生物炭中易分解碳组分的利用程度要高于同期的裸地条件;二是大气温度乃至土壤温度在秋季的降低使得土壤中温度敏感性微生物活性降低.

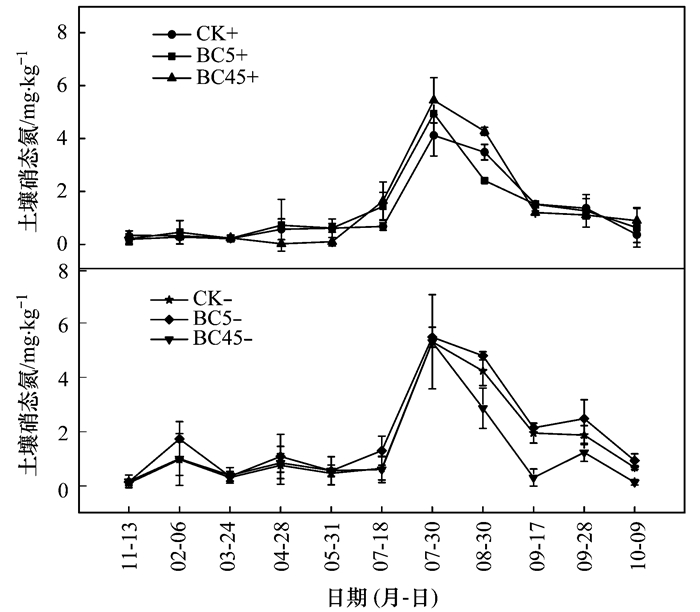

2.2 生物炭影响下土壤无机氮的变化 2.2.1 土壤硝态氮的变化土壤N2O的排放主要来自土壤矿质氮的硝化反硝化作用[2, 3],土壤中氮素含量的变化在一定程度上能够解释土壤N2O的排放.如图 2所示,在种植作物条件下,小麦生长期 (2014年11月13~2015年5月31日) 内,与CK+处理相比,BC5+处理的土壤硝态氮含量增加,最大增幅达65.54%,但在小麦拔节期至抽穗期间 (2015年3月9日至4月28日),其增幅下降至8.58%;BC45+处理的土壤硝态氮含量更是在小麦抽穗期和成熟期分别下降了96.44%、83.15%(P < 0.05).可见,生物炭的输入虽然增加了土壤NO3--N含量,但在小麦生育盛期因作物对氮素养分的需求增加使得土壤NO3--N含量在这一时期显著下降.玉米生长季与小麦生长季相似,从玉米出苗期到苗期 (2015年7月18~30日),BC5+和BC45+处理的土壤硝态氮含量高于CK+处理;但玉米拔节期至成熟期 (8月30日~9月28日) 的观测发现,BC5+、BC45+处理的土壤NO3--N含量较CK+处理下降,最大降幅分别为30.77%、20.96%,且BC45+处理的土壤NO3--N含量均在作物抽穗期下降幅度最大. 10月9日 (玉米收获后),BC5+、BC45+处理的土壤硝态氮含量较CK+处理复又增加,增幅分别为70.36%、142.25%.

|

日期中11-13为2014年, 其余均为2015年, 下同 图 2 生物炭输入对土壤硝态氮含量的影响 Fig. 2 Effect of biochar application on NO3--N concentration in the soil |

小麦生长季同期的裸地土壤NO3--N含量数据显示,BC5-、BC45-处理的土壤NO3--N含量较CK-处理分别高出12.11%~77.08%、2.60%~59.48%.与小麦生育盛期同期的裸地土壤CK-、BC5-、BC45-这3个处理的NO3--N含量上升趋势明显,即2015年4月28日较3月24日的土壤NO3--N含量分别增加了62.37%、67.68%、35.02%,此期裸地土壤N2O的排放量也呈上升趋势.玉米生长季同期的裸地土壤NO3--N含量数据与小麦同期的裸地土壤略有不同,相对于CK-处理,BC5-处理的土壤NO3--N含量增加,而BC45-处理的土壤NO3--N含量下降明显,降幅为0.21%~84.15%.推测较高生物炭施用量下的土壤硝态氮含量降低可能与当地7、8月降雨丰沛有关,加快了0~20 cm土层NO3--N的向下迁移或淋失.

2.2.2 土壤铵态氮的变化由图 3可见,在种植作物条件下,小麦生长期内,相对于CK+处理,BC5+处理的土壤铵态氮含量增加,BC45+处理的土壤铵态氮含量在小麦出苗期 (2014年11月13日) 和越冬期 (2015年2月6日) 分别增加了95.68%和40.74%,但在拔节期、抽穗期和成熟期,土壤铵态氮含量表现为BC45+比CK+分别降低了63.39%、69.40%和42.62%.玉米生长季有相同的规律,BC5+处理较CK+处理的土壤铵态氮含量的增幅为5.53%~72.73%,BC45+在玉米出苗期至拔节期 (2015年7月18日至8月30日) 增加,后期 (抽穗期到成熟期) 下降,降幅为7.35%~45.45%.可见,较高生物炭施用量的土壤NH4+-N和NO3--N含量在作物生育盛期均下降明显,同期土壤N2O的排放也显著下降,说明这一时期硝化反硝化过程的底物减少可能是土壤N2O排放减弱的原因之一.生物炭对NH4+的吸附作用对这一诱因亦有一定贡献.

|

图 3 生物炭输入对土壤铵态氮含量的影响 Fig. 3 Effect of biochar application on NH4+-N concentration in the soil |

在裸地条件下,与小麦生长季同期的土壤铵态氮变化规律和小麦种植条件下的相同,BC5-处理的土壤NH4+-N较CK-增加了6.15%~109.57%,且较BC5+处理高出27.56%~66.32%;而相对于BC45+处理,BC45-的土壤NH4+-N含量也高出21.38%~80.25%.与玉米生长同期的裸地土壤铵态氮数据显示,施入生物炭初期 (2015年7月18日测定结果),BC5-、BC45-的土壤NH4+-N较CK-处理分别增加35.49%、25.44%,但2015年7月30日至10月9日,BC5-、BC45-较CK-处理显著下降,降幅分别为49.65%~78.38%、31.29%~92.64%;与小麦生长季同期的裸地土壤NH4+-N含量变化相同的是,相同生物炭施用量条件下,有作物种植的土壤铵态氮含量低于裸地条件的土壤.这是因为NH4+-N是植物一种理想的氮源,作物在蛋白质合成中利用NH4+供给自身生长[19],故消耗了大量铵态氮.

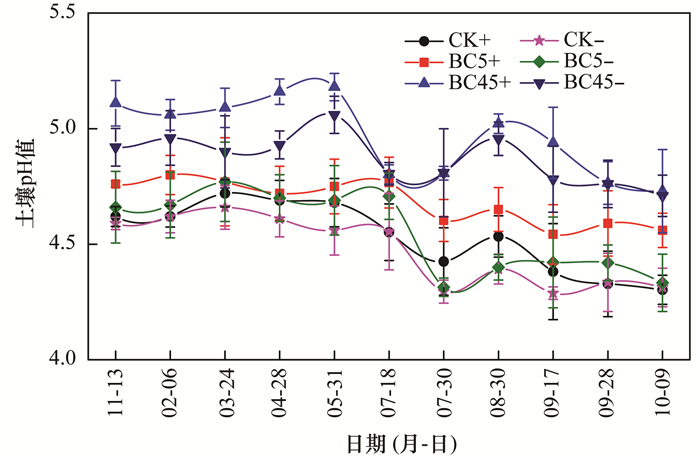

2.3 生物炭介导的土壤pH值变化图 4显示,小麦生长期间,BC45+处理的土壤pH值范围为5.06~5.18,分别较CK+、BC5+处理的高出了0.37~0.50、0.32~0.49个pH单位 (P < 0.05),CK+与BC5+处理之间差异不显著.与小麦时期不同的是,玉米生长期间土壤pH值随时间波动明显.从2015年5月31日至7月30日 (玉米苗期) 的监测数据发现,CK+、BC5+、BC45+这3个处理的土壤pH值分别降至4.42、4.60、4.81,与5月31日相比,降幅依次为0.25、0.16、0.37,同期土壤N2O排放上升明显;至玉米拔节期 (8月30日),土壤pH值上升,达到峰值,分别为4.53、4.65、5.02,较苗期依次增加了0.11、0.05、0.21,此时土壤N2O释放下降;玉米抽穗期至收获结束后 (9月17日~10月9日) 的3次观测数据显示,3个处理的土壤pH值随时间变化趋于平衡,且土壤N2O排放差异不显著.说明土壤pH值的变化可在一定程度上影响土壤N2O的排放.裸地条件下,土壤pH值与作物条件下的变化趋势相同.

|

图 4 生物炭输入对土壤pH值的影响 Fig. 4 Effect of biochar application on soil pH value |

本试验结果显示,在地表有作物生长的条件下,较高量生物炭 (BC45+) 输入可以促进土壤N2O的排放,而较低量生物炭 (BC5+) 处理的土壤N2O排放通量多与对照 (CK+) 处理差异不显著.但在小麦生育盛期,CK+、BC5+、BC45+这3个处理的土壤N2O排放通量较越冬期显著下降,尤以BC45+的降幅显著,BC45+处理基于CK+、BC5+的土壤N2O排放通量增幅在小麦孕穗抽穗期已较其越冬期时分别降低了18.43%、14.62%.同期裸地土壤N2O的排放通量则上升显著,且BC5-显著高于CK-.在玉米生长季前期,BC45+处理的土壤N2O排放通量也显著高于BC5+和CK+处理,但至玉米的抽穗期及成熟期,BC45+处理的土壤N2O排放通量已与BC5+和CK+无显著差异.随作物生长盛期的到来及地表覆盖度的增加,生物炭介导的土壤N2O排放的增加效应得以有效抑制.这可能是因为作物在生长发育盛期所需养分较多,伴随着土壤中各种养分元素逐渐耗竭,作为硝化反硝化菌呼吸作用底物的无机氮素含量的减少可能是生物炭介导下N2O排放减少的原因之一,生物炭对NH4+的吸附作用对这一诱因也有贡献[10].在本研究结果中,较高生物炭施用量土壤NH4+-N和NO3--N含量在作物生育盛期的明显下降较好地呼应了同期土壤N2O排放的显著减少.在小麦作物生育盛期,BC5+、BC45+处理的两种氮素形态较CK+处理均有下降,尤以BC45+最为突出,其土壤NO3--N和NH4+-N含量分别下降了96.44%、69.40%.另外,土壤中无机氮含量下降,也影响与土壤氮代谢相关的其它微生物的反应过程与活性,进而影响土壤微生物的硝化及反硝化作用[20~22],在本试验条件下,作物生长发育盛期对较高生物炭介导的土壤N2O的释放在一定程度上产生了抑制效应.此外,在本试验过程中的玉米生育盛期正处于当地降雨丰沛期,0~20 cm土层无机氮尤其是硝态氮的流失加快,藉此产生N2O的基质减少而至其释放下降.

目前,有关生物炭与土壤N2O释放之间关系的研究结果不尽相同.有研究表明,添加木质生物炭降低了NH4+氧化速率,硝化过程受到一定的抑制,反硝化过程使得土壤N2O排放量上升[14].另有研究发现云杉木质生物炭通过直接影响土壤湿度和植物对N素利用率来促进N2O的排放[23].还有研究显示,当其它条件相对一致时,湿度为80%的土壤产生的N2O比低湿度土壤多出几倍[24].生物炭的添加降低土壤N2O的释放的研究结果显示,当向土壤环境中投加原材料为水稻壳的生物炭时,因生物炭对土壤中NH4+的吸附而致其含量降低,稻田土壤N2O的排放减少[10],这一结果与本研究结果较为一致.另外,木质生物炭的添加,使得土壤氮素矿化作用、硝化作用分别提高了269.00%、34.00%,反硝化作用受到抑制而致土壤N2O的排放减少[25].不同研究者之间结果的差异性也说明这是今后需要更进一步探索的课题.

本试验供试土壤pH值为4.62,生物炭施用提高土壤pH最高至5.18.较低的土壤pH值,在一定程度上限制了硝化反应[26],使得NH4+氧化为NO2-进而氧化为NO3-的速度减慢,造成土壤中NO2-累积[27],而且NO2-在严重酸化的土壤中可以直接通过化学反硝化作用生成N2O[28].有研究表明,酸性土壤中Nos酶 (一氧化氮合成酶) 的还原活性逐渐减小,而反硝化作用酶的活性增强,从而导致反硝化过程产生更多的N2O[29].较低的pH值对土壤硝化反应限制速率步骤的抑制作用可能对土壤N2O的释放有一定贡献.

土壤N2O的释放受生物炭、作物生长、土壤无机氮及土壤pH值等因素的共同影响.本研究中,小麦季与玉米季土壤N2O排放趋势在它们的生长发育后期有所不同,这可能与这两种作物不同生长发育时期所处的气候条件比如温度和降雨差异[30]有关.近地表大气环境的变化引起土壤性状比如土壤水热状况的变化,作物对生物炭介导的土壤N2O释放的变化亦会产生影响,这些变化和影响需要一个更为长期的过程来观测和考察.因此,生物炭与植物生长交叉作用下对土壤过程及其氮氧化物形成产生的影响,还需要有更长时间尺度的研究结果来诠释这一过程.

4 结论(1) 在小麦生长季,施用生物炭的BC45+处理的土壤N2O释放通量显著高于CK+、BC5+处理 (P < 0.05).其中在小麦生长盛期,3个处理的土壤N2O排放通量均较小麦越冬期显著下降 (P < 0.05),而且与越冬期相比,BC45+处理基于CK+、BC5+的土壤N2O排放通量增幅在小麦孕穗抽穗期分别降低了18.43%、14.62%.在玉米生长季前期,BC45+处理的土壤N2O排放通量也显著高于其他2个处理;至玉米抽穗期及成熟期,BC45+处理的土壤N2O排放通量已与BC5+和CK+无显著差异.较高量的生物炭施用对土壤N2O的排放的促进效应随小麦生育盛期的到来而减弱.裸地条件下不同生物炭施用量处理土壤的N2O排放通量的结果也验证了这一点.

(2) 相对于CK+、CK-处理,两种生物炭施用量均可增加土壤NO3--N和NH4+-N含量,但在作物生育盛期,BC5+、BC45+处理的两种氮素形态较CK+处理均有下降,尤以小麦季BC45+最为突出,其土壤NO3--N和NH4+-N含量分别下降了96.44%、69.40%.较高量生物炭施用条件下,土壤NH4+-N和NO3--N含量在作物生育盛期的明显下降与同期土壤N2O的排放也显著下降相呼应.

(3) 在小麦生长季,依处理不同,生物炭施用将土壤pH值由4.62提高至5.06~5.18.在玉米生长季,土壤pH值随时间波动显著,CK+、BC5+、BC45+这3个处理的土壤pH值在玉米苗期分别降至4.42、4.60、4.81,同期土壤N2O排放上升明显.至玉米拔节期,土壤pH值复又上升,此期土壤N2O释放呈现下降.裸地土壤pH值变化趋势与作物种植的土壤相同.土壤pH值可在一定程度上影响土壤N2O释放.

| [1] | IPCC. Climate Change 2007-mitigation of climate change:working group Ⅲ contribution to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2007: 63-67. |

| [2] | 朱永官, 王晓辉, 杨小茹, 等. 农田土壤N2O产生的关键微生物过程及减排措施[J]. 环境科学, 2014, 35(2): 792–800. Zhu Y G, Wang X H, Yang X R, et al. Key microbial processes in nitrous oxide emissions of agricultural soil and mitigation strategies[J]. Environmental Science, 2014, 35(2): 792–800. |

| [3] | Wrage N, Velthof G L, van Beusichem M L, et al. Role of nitrifier denitrification in the production of nitrous oxide[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2001, 33(12-13): 1723–1732. DOI: 10.1016/S0038-0717(01)00096-7 |

| [4] | 高海英, 何绪生, 耿增超, 等. 生物炭及炭基氮肥对土壤持水性能影响的研究[J]. 中国农学通报, 2011, 27(24): 207–213. Gao H Y, He X S, Geng Z C, et al. Effects of biochar and biochar-based nitrogen fertilizer on soil water-holding capacity[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2011, 27(24): 207–213. |

| [5] | 杨帆, 李飞跃, 赵玲, 等. 生物炭对土壤氨氮转化的影响研究[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(5): 1016–1020. Yang F, Li F Y, Zhao L, et al. Influence of biochar on the transformation of ammonia nitrogen in soils[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2013, 32(5): 1016–1020. |

| [6] | 张阳阳, 胡学玉, 张迪, 等. 生物炭对农田地表反照率及土壤温度与湿度的影响[J]. 环境科学研究, 2015, 28(8): 1234–1239. Zhang Y Y, Hu X Y, Zhang D, et al. Effects of biochar on soil surface albedo, temperature and moisture in agricultural soil[J]. Research of Environmental Sciences, 2015, 28(8): 1234–1239. |

| [7] | 郑浩. 芦竹生物炭对农业土壤环境的影响[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2013. 64-67. Zheng H. Effect of giant reed derived biochar on agricultural soil environment[D]. Qingdao:Ocean University of China, 2013. 64-67. |

| [8] | 李飞跃, 汪建飞. 生物炭对土壤N2O排放特征影响的研究进展[J]. 土壤通报, 2013, 44(4): 1005–1009. Li F Y, Wang J F. Effect of biochar addition to soil on N2O emission:a review[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2013, 44(4): 1005–1009. |

| [9] | Zhang A F, Cui L Q, Pan G X, et al. Effect of biochar amendment on yield and methane and nitrous oxide emissions from a rice paddy from Tai Lake plain, China[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2010, 139(4): 469–475. |

| [10] | Wang J Y, Zhang M, Xiong Z Q, et al. Effects of biochar addition on N2O and CO2 emissions from two paddy soils[J]. Biology and Fertility of Soils, 2011, 47(8): 887–896. DOI: 10.1007/s00374-011-0595-8 |

| [11] | Rondon M, Ramirez J A, Lehmann J. Charcoal additions reduce net emissions of greenhouse gases to the atmosphere[A]. In:Proceedings of the 3rd USDA Symposium on Greenhouse Gases and Carbon Sequestration in Agriculture and Forestry[C]. Baltimore, USA:University of Delaware, 2005. 208. |

| [12] | Rondon M A, Ramirez J A, Lehmann J. Greenhouse gas emissions decrease with charcoal additions to tropical soils[EB/OL]. http://soilcarboncenter.k-state.edu/conference/USDA%20Abstracts%20html/Abstract%20Rondon.htm. |

| [13] | 高德才, 张蕾, 刘强, 等. 生物黑炭对旱地土壤CO2、CH4、N2O排放及其环境效益的影响[J]. 生态学报, 2015, 35(11): 3615–3624. Gao D C, Zhang L, Liu Q, et al. Effects of biochar on CO2, CH4, N2O emission and its environmental benefits in dryland soil[J]. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(11): 3615–3624. |

| [14] | Clough T J, Bertram J E, Ray J L, et al. Unweathered wood biochar impact on nitrous oxide emissions from a Bovine-Urine-Amended pasture soil[J]. Soil Science Society of America Journal, 2010, 74(3): 852–860. DOI: 10.2136/sssaj2009.0185 |

| [15] | 汪青, 刘敏, 侯立军, 等. 崇明东滩湿地CO2、CH4和N2O排放的时空差异[J]. 地理研究, 2010, 29(5): 935–946. Wang Q, Liu M, Hou L J, et al. Characteristics and influencing factors of CO2, CH4and N2O emissions from Chongming eastern tidal flat wetland[J]. Geographical Research, 2010, 29(5): 935–946. |

| [16] | 黄海洲, 肖茜, 沈玉芳, 等. 生物质炭对旱作春玉米农田N2O排放的效应[J]. 农业环境科学学报, 2014, 33(10): 2063–2070. Huang H Z, Xiao Q, Shen Y F, et al. Effect of biochar on nitrous oxide emissions from dryland spring corn field on the loess plateau[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2014, 33(10): 2063–2070. DOI: 10.11654/jaes.2014.10.026 |

| [17] | 王蒙. 杭州湾滨海湿地CH4、N2O、CO2排放通量及其影响因素研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2014. 24-31. Wang M. Study on methane、nitrous oxide and carbon dioxide fluxes and their influencing factors in Hangzhou Bay coastal wetland[D]. Beijing:Chinese Academy of Forestry, 2014. 24-31. |

| [18] | 林辉, 汪建妹, 孙万春, 等. 磺胺抗性消长与堆肥进程的交互特征[J]. 环境科学, 2016, 37(5): 1993–2002. Lin H, Wang J M, Sun W C, et al. Interaction between sulfonamide antibiotics fates and chicken manure composting[J]. Environmental Science, 2016, 37(5): 1993–2002. |

| [19] | 陈怀满. 环境土壤学[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 141-146. |

| [20] | Guo G X, Deng H, Qiao M, et al. Effect of long-term wastewater irrigation on potential denitrification and denitrifying communities in soils at the watershed scale[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(7): 3105–3113. |

| [21] | Patra A K, Abbadie L, Clays-Josserand A, et al. Effects of management regime and plant species on the enzyme activity and genetic structure of N-fixing, denitrifying and nitrifying bacterial communities in grassland soils[J]. Environmental Microbiology, 2006, 8(6): 1005–1016. DOI: 10.1111/emi.2006.8.issue-6 |

| [22] | Knops J M H, Bradley K L, Wedin D A. Mechanisms of plant species impacts on ecosystem nitrogen cycling[J]. Ecology Letters, 2002, 5(3): 454–466. DOI: 10.1046/j.1461-0248.2002.00332.x |

| [23] | Saarnio S, Heimonen K, Kettunen R. Biochar addition indirectly affects N2O emissions via soil moisture and plant N uptake[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2013, 58: 99–106. DOI: 10.1016/j.soilbio.2012.10.035 |

| [24] | Bruun E W, Müller-Stöver D, Ambus P, et al. Application of biochar to soil and N2O emissions:potential effects of blending fast-pyrolysis biochar with anaerobically digested slurry[J]. European Journal of Soil Science, 2011, 62(4): 581–589. DOI: 10.1111/ejs.2011.62.issue-4 |

| [25] | Case S D C, McNamara N P, Reay D S, et al. Biochar suppresses N2O emissions while maintaining N availability in a sandy loam soil[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2015, 81: 178–185. DOI: 10.1016/j.soilbio.2014.11.012 |

| [26] | 何飞飞, 荣湘民, 梁运姗, 等. 生物炭对红壤菜田土理化性质和N2O、CO2排放的影响[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(9): 1893–1900. He F F, Rong X M, Liang Y S, et al. Effects of biochar on soil physichemical properties and N2O, CO2emissions from vegetable-planting red soil[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2013, 32(9): 1893–1900. DOI: 10.11654/jaes.2013.09.027 |

| [27] | 范晓晖, 朱兆良. 旱地土壤中的硝化-反硝化作用[J]. 土壤通报, 2002, 33(5): 385–391. Fan X H, Zhu Z L. Nitrification and denitrification in upland soils[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2002, 33(5): 385–391. |

| [28] | 谢建治, 尹君, 王殿武, 等. 田间土壤反硝化作用动态初探[J]. 农业环境保护, 1999, 18(6): 272–274. Xie J Z, Yin J, Wang D W, et al. Study on dynamic denitrification in field[J]. Agro-environmental Protection, 1999, 18(6): 272–274. |

| [29] | Richardson D, Felgate H, Watmough N, et al. Mitigating release of the potent greenhouse gas N2O from the nitrogen cycle-could enzymic regulation hold the key?[J]. Trends in Biotechnology, 2009, 27(7): 388–397. DOI: 10.1016/j.tibtech.2009.03.009 |

| [30] | 张婧, 夏光利, 李虎, 等. 一次性施肥技术对冬小麦/夏玉米轮作系统土壤N2O排放的影响[J]. 农业环境科学学报, 2016, 35(1): 195–204. Zhang J, Xia G L, Li H, et al. Effect of single basal fertilization on N2O emissions in wheat and maize rotation system[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2016, 35(1): 195–204. DOI: 10.11654/jaes.2016.01.026 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38