2.珠江流域水环境监测中心, 广州 510611;

3.东莞市环境保护局, 东莞 523009

2.Monitoring Centre of Pearl River Valley Aquatic Environment, Guangzhou 510611, China;

3.Environmental Protection of Dongguan, Dongguan 523009, China

水源地是提供清洁、 优质和充足水源的生态环境基础[1],通常作为珍稀水生生物栖息地、 鱼虾类产卵场乃至人群饮用水的供水来源. 然而,美国环保署(United States Environment Protection Agency,US EPA)在水中已检测出2 000多种有机污染物[2],这对水生生物的生存和人群的健康构成了严重威胁.

有机氯农药(organochlorine pesticides,OCPs)种类繁多,由于其具有持久性、 生物累积性和生物毒性而受到国际社会的广泛关注[3]. OCPs在高温时易挥发,可在大气中进行长距离迁移. 有研究发现亚洲来源的OCPs可能跨越太平洋,影响到太平洋西岸和北极地区[4, 5],可能引发全球性的环境问题. 20世纪70年代,我国使用的主要OCPs是六六六(HCHs)和DDTs[6],尽管从1983年起我国就开始禁用这些农药,但至今在水体和土壤中仍有残留,其危害不容忽视[7].

当前,我国已有部分学者[8, 9]对水源地中OCPs含量、 分布及其健康风险进行了研究,但对生态风险的评估国内外鲜有报道. 生态风险评价(ecological risk assessment,ERA)是指生态系统受到一个或多个胁迫因素影响后,对不利生态影响出现的可能性进行的评估[10],其过程包括暴露评价、 剂量-效应评价和风险表征[11]. 暴露评价是对环境暴露浓度(exposed environmental concentration,EEC)进行检测,并据其结果进行初步判断的过程; 剂量-效应评价是使用无观察效应浓度 (no observed effect concentration,NOEC) 和 EC50 (EL50) 分别外推慢性和急性风险阈值[13],常用的是物种敏感度分布法(species sensitivity distribution,SSD); 风险表征是通过定性或定量计算评估风险的大小,这一步骤有多种方法.

本研究以粤桂7个水源地为研究对象,采用固相萃取-气相色谱/质谱法(SPE-GC/MS)测定水体中16种OCPs浓度水平,分析其污染特征; 利用SSD分析其中8种OCPs对水源地水生生物潜在的生态效应毒害和敏感性差异; 并结合暴露水平和毒性数据,应用安全阈值法(margin of safety,MOS)表征生态风险,以期为相关部门提供水源地保护的科学依据.

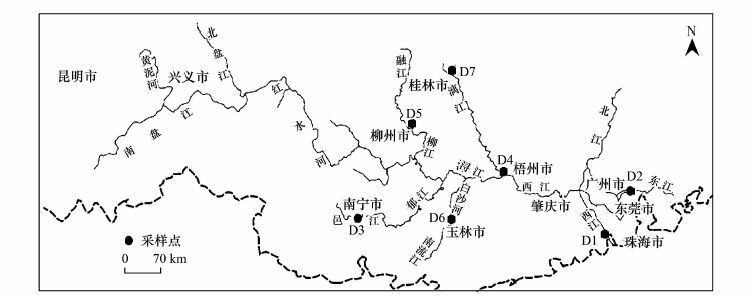

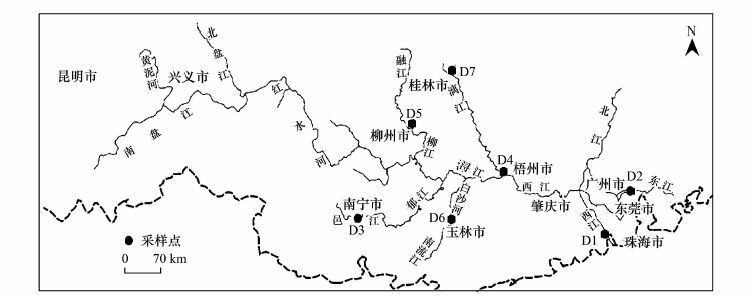

1 材料与方法 1.1 暴露评价 1.1.1 样品采集为考察粤桂(广东和广西)水源地OCPs的污染特征,评价OCPs对水生生物的生态风险,于2015年6月在粤桂地区的珠海平岗水源地(D1)、 东莞东江南支流(D2)、 南宁邕江水源地(D3)、 梧州浔江水源地(D4)、 柳州柳江水源地(D5)、 玉林苏烟水库(D6)和桂林城北水厂水源地(D7)等7个流域内的重点水源地(见图1)进行水样采集. 采集水样时将采样器瓶口浸入距水面0.1 m左右,自然盛满后,立即加入NaN3(0.5 g ·L-1)以抑制微生物作用,再用磨口塞塞紧,用锡箔纸封口. 运回实验室在4℃保存.

|

图 1 粤桂区域水源地采样点分布示意 Fig. 1 Locations of the sampling sites from the water source areas of Guangdong and Guangxi |

水样经0.7 μm玻璃纤维滤膜过滤后,取1 L 水样用6 mol ·L-1盐酸调节至pH 小于2,加入1%甲醇溶液混匀. 对水样进行固相萃取的处理流程如下: 依次用5 mL 二氯甲烷、 5 mL 丙酮、 10 mL 甲醇和10 mL 超纯水活化C18固相萃取小柱. 取1 000 mL水样,以10 mL ·min-1 流速富集后,用氮气干燥(同时抽真空)固相萃取柱45 min,之后用3 mL 丙酮和3 mL 二氯甲烷洗脱固相萃取柱中的目标物于浓缩管中,最后用氮气浓缩洗脱液至约0.5 mL,加入一定浓度内标并用乙酸乙酯定容至1 mL,摇匀转移待分析.

OCPs 的GC-MS 分析条件: Agilent 7890-5975C,DB-5MS 色谱柱(325℃,30 m×250 μm×0.25 μm); 采用无分流进样,进样量1 μL; 载气为高纯氦气; 进样口温度280℃; 检测器温度290℃; 采用程序升温,初始温度50℃,保持4 min,以8 ℃ ·min-1 升至300℃,保持5 min.

1.1.3 质量控制与质量保证为了消除仪器干扰及更准确地反映目标化合物与响应值之间的对应关系,本研究采用内标法进行质量控制,以全扫描和选择离子模式同时采集数据,全扫描质量范围为45.0-550.0. 在仪器调谐、 系统自检满足要求后,对 OCPs 依次进行10、 20、 50、 100、 200 μg ·L-1 这5个浓度梯度标样的测试,以每种化合物的特征离子峰面积与内标物质特征离子峰面积响应之比作为横坐标,以目标化合物的质量浓度(μg ·L-1)与内标化合物的质量浓度 (μg ·L-1) 之比作为纵坐标,绘制线性回归方程,回归系数R2>0.99. 为验证方法的灵敏度和精密度,进行了水样加标回收实验. 混合标样为六氯苯(HCB)、 α-六六六(α-HCH)、 β-六六六(β-HCH)、 γ-六六六(γ-HCH)、 δ-六六六(δ-HCH)、 ε-六六六(ε-HCH)、 七氯(Heptachlor)、 环氧七氯(Heptachlor epoxide)、 p,p′-滴滴伊(p,p′-DDE)、 p,p′-滴滴滴 ( p,p′-DDD)、 p,p′-滴滴涕 (p,p′-DDT)、 o,p′-滴滴伊(o,p′-DDE)、 o,p′-滴滴滴 (o,p′-DDD)、 o,p′-滴滴涕 (o,p′-DDT)、 α-硫丹(α-Endosulfan)和β-硫丹(β-Endosulfan)16种OCPs混标溶液,回收率指示物为2,4,5,6-四氯间二甲苯(2,4,5,6-Tetrachloro-M-Xylene,TCMX),内标化合物为五氯硝基苯(pentachloronitrobenzene,PCNB). 得到的回收率在80%-98%之间,相对标准偏差在0.01%-9.91%之间,检出限为 0.21-3.52 ng ·L-1,具有较好的灵敏度和精确度. 最终结果均经回收率校正.

1.2 剂量-效应评价SSD法是生态风险评价中剂量-效应评价的重要方法. Raimondo等[12]用291种水生生物的1482组急性毒性数据构建了这些物种对水中68种有机物的敏感度分布,指出甲壳类对这些有机物的影响最敏感. 本研究利用SSD法构建淡水生物对研究区水体中8种OCPs的物种敏感度分布,计算这些OCPs对不同类别生物的 HC5值(hazardous concentration for 5% of the species),并分析不同类别生物对 OCPs 的敏感性.

1.2.1 SSD法基本原理SSD认为,在结构复杂的生态系统中,不同物种对某一胁迫因素的敏感程度服从一定的概率分布[13, 14],绘出的图形是基于物种毒性数据的累积概率分布[15],表示受影响物种比例随污染物浓度变化而变化的关系. 其中,5%物种受到影响时对应的浓度值(HC5)常被用于评价因子法计算得到预测无效应浓度(predicted no effect concentration,PNEC),进而进行风险表征[16].

1.2.2 SSD法步骤SSD的构建主要有以下4个步骤: ①毒性数据获取; ②物种分组和数据处理; ③SSD参数拟合; ④HC5值计算.从美国环保署的ECOTOX数据库 (http://cfpub.epa.gov/ecotox/) 获取相关物质的水生生物的急性/慢性数据. 筛选条件: ①急性数据: 暴露时间小于10 d、 在实验室环境下淡水介质中的所有生物的毒理数据; ②慢性数据: 由于慢性数据的量比急性数据少很多,故在暴露时间上不设限,其余条件与急性数据相同. 李斌等[17]指出,急性数据虽然相对更容易得到,但它明显低估了污染物(如多环芳烃)的潜在风险. 因此,本研究通过慢性数据进行SSD的拟合. 但是,慢性数据往往无法满足构建SSD所需的数据量要求,经常需通过急慢性比例(acute to chronic ratio,ACR)进行急/慢性数据间的转换[18]. 关于ACR的取值表述不一[19~21],L nge等[20]对水体中192种污染物对水生生物毒性的ACR进行了计算,在研究的有机物中,ACR最大值为28.3,90%污染物对水生生物毒性的ACR不高于24.5; 结合汤嘉骏等[21]的研究及BurrliOZ软件的默认值,本研究的ACR取10. 此外,根据SSD拟合的数据量和后续评价方法的要求,仅对HCB、 α- HCH、 γ-HCH、 七氯、 α-硫丹、 β-硫丹、 p,p′-DDE和p,p′-DDT 这8种OCPs做后续的风险评价.

物种分组及数据处理方法较统一,见文献[17]. 本研究选取的主要水生生物类别见表1.

|

|

表 1 本研究选取的主要水生生物类别 Table 1 Major aquatic organisms selected in this study |

SSD拟合有多种方法. 由于BurrⅢ型分布可根据拟合实际自行转换为ReWeibull分布或RePareto 分布,较为灵活. 本研究使用BurrⅢ型分布拟合SSD曲线,该分布的拟合及HC5值计算可由BurrliOZ软件完成.

1.3 风险表征方法吴艳阳等[22]对生态风险表征中常用的商值法、 联合概率密度曲线分布法、 概率曲线重叠法、 概率密度函数积分法、 商值概率分布法和安全阈值法等6种方法进行了比较分析. 其中,商值法最为简单,但该方法较保守,仅可用于预评估.

其余5种方法均为概率风险评价方法,即针对暴露时空分布条件的不同、 种间以及种内个体敏感性差异等因素,以概率分布的形式描述风险计算结果,其具体的方法运用需依赖于数据分布形式[23]. 为了减少数据之间的差异性,达到数据平滑的效果,使计算结果拟合度更高,通常需对原始数据进行对数化处理[24]. 根据吴艳阳等[22]的研究结果,结合水源地污染物浓度相对较低的特点,本研究选取安全阈值法对研究区水体中OCPs的生态风险进行定量

计算. 该法以MOS10为指标,综合考虑了污染物对环境中多数生物的毒性效应. 相关计算公式及判据见文献[22]. 安全阈值法的示意见图2.

|

图 2 安全阈值法示意 Fig. 2 Illustration of MOS |

污染特征分析的图表绘制通过Origin 2015完成,剂量-效应评价和风险表征的相关检验和计算通过BurrliOZ软件、 SPSS 22.0和Matlab 2015a 完成.

2 结果与分析 2.1 粤桂水源地水体中OCPs的污染特征粤桂水源地中16种OCPs的浓度范围及检出率见表2. 分析可知,水源地中OCPs的浓度普遍较低,总量在6.64`34.19 ng ·L-1之间; 16种OCPs均有检出,且除HCB、 β-HCH、 o,p′-DDD、 o,p′-DDT、 p,p′-DDT和环氧七氯外,其他物质检出率均达100%,可能对其中的水生生物造成潜在危害. 这16种OCPs大致可分为HCHs、 DDT及其降解产物、 硫丹及其他物质(HCB、 七氯、 环氧七氯)四大类. 每类物质对总浓度的贡献及三类主要物质中各单组份的贡献比例见图3.

|

|

表 2 研究区水源地OCPs的浓度特征及检出率1) Table 2 Concentration characteristics and detection rates of OCPs in study areas |

图3(a)是4 大类OCPs在总量中的贡献比例,所有采样点HCHs和DDTs及其降解产物(DDDs和DDEs)的比例基本在70%以上,玉林苏烟水库仅HCHs对总体的贡献就超过90%,说明这两类物质是粤桂水源地OCPs污染的主要贡献者.

图3(b)是HCHs中各单体的贡献比例. 有研究表明,可以用α-HCH/γ-HCH的比值来解析水体中HCHs的来源. 若比值在4-7之间,则HCHs主要是工业来源,小于4时主要来自林丹的使用[25`28] . β-HCH/(α+γ)-HCH比值可用于识别HCHs的历史使用情况[28]. 当比值小于0.5时,说明近期有林丹的使用或有大气中的源输入,当比值不低于0.5时,HCHs来源于历史残留的工农业使用[28, 29]. 每个采样点的比值见表3. 分析可知,所有采样点的HCHs主要来自于林丹. 考虑到林丹在农业上早已禁用,推测可能是采样点沿岸家庭所用杀虫剂中所含的林丹所致. 其中一部分直接随生活污水排入水体,另一部分先挥发到大气中,在其大气寿命内经过一定距离的迁移,最终随干、 湿沉降进入水体.

|

图 2 研究区水源地OCPs的组成特征 Fig. 2 Composition characteristics of OCPs in study areas |

|

|

表 3 研究区水源地HCHs来源分析 Table 3 Source identification of HCHs in study areas |

DDT类各单体的贡献见图3(c). DDTs包括o,p′-DDT和p,p′-DDT两种同分异构体,在厌氧条件下通过微生物降解为DDD,在好氧条件下转化为DDE[25]. 有研究指出,o,p′-DDT/p,p′-DDT 可用来反映环境中是否存在着三氯杀螨醇的DDTs污染源. 工业品DDTs的比值在0.2-0.3之间,而三氯杀螨醇中o,p′-DDT/p,p′-DDT 比值在1.3-9.3之间或者更高[31]. 此外,还可通过(DDDs+DDEs)/DDTs比值分析其降解情况,若该比值大于1则说明DDT母体已大部分降解,属于历史污染; 若该比值<1,说明母体DDT占优势,DDT农药施用时间较短或有新源的输入[32]. 据表4中的数据分析得知,D1(珠海平岗水源地)、 D3(南宁邕江水源地)、 D4(梧州浔江水源地)中的DDT类来源于三氯杀螨醇污染. D1、 D7(桂林城北水厂水源地)中近期可能有新的DDTs源输入,由于DDTs已在农业上禁用了30多年,推测是由于DDTs化学性质较稳定,在这些地区的大气、 土壤等环境介质中残存较多,随大气沉降和地表径流、 冲刷作用进入水体. D2(东莞东江南支流)、 D3、 D4和D5(柳州柳江水源地)采样点中的DDTs均是历史污染的残留. 其中,D2和D5的比值相对较高,说明DDTs降解程度较高,这两个采样点均在城区内部,较好地体现了东莞和柳州地区土地利用类型由传统的农业用地转向城市用地的历史变迁. D6(玉林苏烟水库)位于经济欠发达的农业区,该地未检出DDTs,已完全降解为DDDs和DDEs. 而刘昕宇等[33]对该地的研究却发现,苏烟水库的有机磷农药浓度较高. 这在一定程度上反映了我国农药由高毒难降解农药(如有机氯农药)到高毒易降解农药(如部分有机磷农药)再到低毒易降解农药(新型农药)的发展历程.

|

|

表 4 研究区DDTs的来源及降解程度分析 Table 4 Source identification of DDTs and their biodegradation level in study areas |

图3(d)给出了粤桂水源地7个采样点两种硫丹的贡献比例,由于β-硫丹较α-硫丹降解慢[34],所有采样点的β-硫丹浓度均高于α-硫丹. 几乎所有水生生物对硫丹都非常敏感[34],7个采样点中两种结构的硫丹均有检出,需要加以重视.

2.2 SSD拟合结果用BurrliOZ软件拟合的8种OCPs的SSD曲线参数及计算的HC5值见表5. 由于HC5值越小,毒性效应越大,8种OCPs对水生生物的毒性由大至小为: α-硫丹>p,p′-DDT>p,p′-DDE>β-硫丹>七氯>HCB>γ-HCH>α-HCH. 从数据充足的γ-HCH、 七氯和p,p′-DDT看,无脊椎动物明显比脊椎动物敏感,这与随自然界食物链营养级增高,富集作用更加明显、 耐受能力更强的理论相符合[17]. 从具体的HC5值来看,除HCB、 α-HCH和γ-HCH外,其余5种污染物对全部物种的HC5值均低于1.00 μg ·L-1,说明这些物质对生态系统的影响较大,p,p′-DDE、 p,p′-DDT和α-硫丹的HC5值不高于0.10 μg ·L-1,说明这3种污染物对水生生物的毒性很大,尤其是α-硫丹,HC5值极小,需重点关注. 对脊椎动物而言,毒性效应由大至小为: p,p′-DDT>γ-HCH>七氯>HCB>α-HCH; 对无脊椎动物而言,毒性效应由大至小为: p,p′-DDT>p,p′-DDE>β-硫丹>七氯>α-硫丹>γ-HCH. 从已有数据看,OCPs对全部物种的毒性与无脊椎动物和脊椎动物不同. 对全部物种而言,α-硫丹的毒性最大,其次是DDTs和HCHs; 而对无脊椎动物和脊椎动物而言,毒性最大的是p,p′-DDT. 由此可知,受α-硫丹影响较大的是除脊椎动物和非脊椎动物外的生物,包括藻类、 苔藓、 真菌等植物和微生物.

|

|

表 5 8种OCPs的SSD拟合参数及HC5值 1) Table 5 SSD parameters and HC5 values of 8 organophosphorus pesticides |

2.3 风险表征结果

水体中的污染物类型较多,污染物的联合毒性及混合风险算法的研究已成为热点问题,最常使用的联合毒性风险计算方法是浓度加和模型及独立作用(效应加和)模型[35]. 然而OCPs的联合毒性非常复杂,作用模型尚不明确[36],可能的联合毒性包括拮抗作用、 效应相加作用等[37, 38],并不统一. 因此本研究仅计算单一污染物的生态风险,不涉及混合污染物的风险表征.

将环境暴露数据进行常用对数转换后,进行正态分布检验,见表6. 8种OCPs数据的正态检验值P均大于0.05,说明对数化后的环境暴露数据满足正态分布. 计算各个污染物对不同类别物种的安全阈值MOS10,结果见表7.

|

|

表 6 环境暴露数据的对数正态分布检验 Table 6 Log-normal distribution test for environmental exposure data |

|

|

表 7 OCPs对物种的安全阈值MOS10 Table 7 MOS10 of OCPs towards different species |

表7的数据显示,OCPs对全部水生生物的安全阈值从小到大排序为: α-硫丹<β-硫丹<p,p′-DDT<p,p′-DDE<七氯<γ-HCH<HCB<α-HCH,对脊椎动物的安全阈值排序为: p,p′-DDT<七氯<γ-HCH<HCB<α-HCH,对无脊椎动物的安全阈值排序为: p,p′-DDT<七氯<p,p′-DDE<β-硫丹<γ-HCH<α-硫丹. 对于全部物种而言,α-硫丹与其他OCPs相比,安全阈值最接近1,说明其对水生生物的潜在风险最高; 对于脊椎动物和无脊椎动物,DDTs的潜在风险最高,这与剂量-效应评价结果一致,需要有关部门注意. 但全部安全阈值均远大于1,说明两分布没有重叠,OCPs对研究区的水生生物没有显著的生态风险.

3 讨论 3.1 毒性数据和SSD拟合方法的选择毒性数据的选择和处理是构建SSD曲线的基础,是后续评价的前提. ACR虽然能够将急性数据转换为慢性数据,使数据更能代表污染物对水生生物的影响,但并不能取代真正的慢性毒性数据,而ACR的取值众说纷纭. 就OCPs而言,有研究提出ACR应取100[19],也有学者指出,93%的污染物的ACR低于25[39]. 可见ACR的选取将很大程度上影响最后毒性数据的取值. Duboudin等[40]对11种污染物的研究进一步表明,ACR方法虽然有明显的优点,但利用该法得到的数据计算重要指标HC5值时,与用慢性毒性数据的计算值相比会出现1.6-4.4倍的偏差. 因此,应当重视对物种慢性毒性实验的开展和研究,这不但可使数据更加贴近污染的实际状况,也能更全面地评价污染物对各类水生生物的毒性效应.

SSD拟合方法很多,目前较普遍的做法是假设毒性数据符合某种分布并进行验证,然而实际采集到的毒性数据通常偏离既定的假设统计分布,得到的SSD 参数估计不能总是取得满意的结果[24]. 王颖等[24]首次将非参数核密度估计方法引入SSD曲线的构建中,这种方法不用事先假定分布类型,完全以样本数据为基础,通过直接估计获得结构关系. 但是该方法通常建立在大样本统计(N>30)的基础上,对小样本的密度估计并不太理想,在研究物质较多时难以同时满足条件. 因此,除了对该方法本身的优化和补充外,最后的落脚点仍在慢性毒性数据的获取上.

3.2 联合毒性和混合风险计算方法的研究如前文所述,联合毒性和混合物生态风险的计算方法已逐渐成为研究热点. 目前有证据证明多环芳烃类的联合毒性和有机磷农药类的联合毒性符合浓度加和作用模型[17, 41`43],有研究据此进行了水体中混合污染物的生态风险评价[17, 33, 44]. 但王壮[45]对3种有机磷杀虫剂联合毒性的剂量-效应分析结果却表明,在具有不同剂量-水平和毒性大小的混合组分条件下,浓度加和模型及效应加和模型对混合体系联合效应的预测均出现偏差. 由此可见,同类污染物的联合毒性及其评价方法并不简单,值得深入研究. 此外,对不同类污染物间的联合毒性研究较多[46`48],但对其混合风险的表征方法却鲜见报道. 因此,污染物的联合毒性及其混合风险的评价方法研究是环境毒理学的一个重要发展方向.

3.3 不确定性分析不确定性贯穿于环境风险评价的整个过程[49]. 在暴露评价阶段,不确定性主要来自单次采样的不完全性和实验室分析中的测量误差. 水文、 地理、 气温、 降水量、 风向、 风速、 日照辐射量等自然现象具有不确定性[50],由于时间和条件限制,本研究仅进行了一次采样,使得研究结果只能代表一个时期的生态风险. 有条件时,应在枯水期、 平水期、 丰水期分别进行采样,更完整深入地探讨研究区的污染物污染特征和进行风险评价,并进行对比. 针对测量误差,本研究主要通过加标回收实验来进行质量保证和质量控制. 剂量-效应评价的不确定性来自毒性数据和SSD曲线. 毒性数据的获取和SSD曲线拟合方式的选择在一定程度上具有主观性. 本研究在构建SSD曲线时采用慢性毒性数据和ACR转化相结合的方法,拟合方式选择了较灵活的BurrⅢ型分布,但毒性数据的不完整和BurrⅢ型分布本身的一些弊端会给研究结果带来一些误差和不确定性,这有待于今后更加深入地研究和持续优化. 风险表征的不确定性来自方法本身的缺陷. 本研究根据数据特点选择了安全阈值法,它带有一定的概率意义. 虽然计算更为灵活、 概率意义更加明确的商值概率分布法是一种有效的风险表征方法,但在污染物浓度较低(小于1个单位)时,在数据对数化后会出现危害商值(hazardous quotient,HQ)为负的情况,因此不适用于本研究.

4 结论(1)在粤桂水源地7个采样点中,16种OCPs的浓度在6.64-34.19 ng ·L-1之间,平均值为16.76 ng ·L-1,HCHs和DDT在污染物中的贡献比例较大,超过70%. HCHs主要来自于家庭杀虫剂中所含的林丹,受气象因素的影响较大. DDTs的新来源主要是三氯杀螨醇污染,除D1、 D3和D4外,其余采样点的DDT均为历史污染的残留,D2、 D5和D6的DDT降解程度较高.

(2)OCPs对水生生物的毒性效应分析表明,脊椎动物对OCPs的耐受性高于无脊椎动物. OCPs对全部物种的毒性与无脊椎动物和脊椎动物不同. 对全部物种而言,α-硫丹的毒性最大,其次是DDTs和HCHs; 无脊椎动物和脊椎动物则对p,p′-DDT最敏感. 由此可知,α-硫丹对藻类、 苔藓、 真菌等植物和微生物影响较大.

(3)安全阈值法的评价结果显示,粤桂水源地OCPs对水生生物均没有显著的生态风险,但α-硫丹对全部物种的潜在风险最大,DDTs对脊椎动物和无脊椎动物的潜在风险最大. 考虑到DDTs的检出浓度较高,有关部门应当首先重点关注DDTs,其次是α-硫丹.

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37