2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室, 南京 210008

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. State Key Laboratory of Lake Science and Environment, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China

污染物进入河流后由于物理、 化学和生物的综合作用浓度会发生衰减,这种现象称为河流的自净,自净过程主要包括物理反应,如沉降、 稀释等; 化学反应,如氧化还原反应、 水解反应等和生物反应,如微生物的新陈代谢、 浮游植物的吸收等[1, 2]. 污染物浓度衰减的三大过程中,物理过程通常只能引起污染物浓度的重新分布或污染物形态的变化,并不能减少污染物的总量; 生化反应能够减少水体中的污染物总量,使污染物实现真正降解[3],生物降解过程是生化反应的主要方面[4],该过程的快慢用生物降解系数表示.

国内外关于河流污染物综合降解系数的研究较多[5, 6, 7],而有关污染物生物降解系数的研究相对较少. 祝万鹏等[8]研究了酚在饱水亚砂土层中的迁移转化过程,发现苯酚在有氧条件下的生物降解性能较好,降解系数为0.550 0 d-1. Tien等[9]通过实验室模拟实验采用一级动力学方程测算了河流中天然生物膜对有机磷杀虫剂二嗪农的生物降解系数,结果表明二嗪农在春季的生物降解系数为0.265 0-0.486 0 d-1,冬季的生物降解系数比春季小,仅为0.099 0-0.110 9 d-1. 叶常明[10]指出应当寻找有机物在水体中的生物降解与化学结构之间的关系,并通过这种关系由化学结构来预测它们在水环境中的生物降解快慢. Meckenstock等[11]认为流速和水动力条件对于生物降解的影响需要进行全面研究. 目前,生物降解系数的研究对象集中于毒性较强的有机污染物,有关河流中高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP生物降解系数的研究鲜见报道.

太湖是我国长三角地区的重要水源地,近年来由于人类活动的影响,水质不断恶化,改善太湖水质的有效措施之一就是减少上游平原河网进入太湖的污染物总量[12]. 本研究以太湖上游平原河网为研究区域,分春、 夏、 秋、 冬这4个季节开展原位实验对平原河网高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数进行测算并分析生物降解系数的影响因素,本研究主要介绍2015年秋季的实验结果,以期为太湖上游平原河网的污染物去除和生态恢复提供重要参数.

1 材料与方法 1.1 研究区概况太湖上游平原河网位于中纬度地区,属于亚热带季风气候区,该地区四季分明,春夏之交有明显的“梅雨”期; 夏季受热带风暴和台风的影响,降雨量大,易发洪水灾害. 该区域的年平均气温为15-17℃,由北到南递增; 多年平均降雨量约1 100 mm,其中约60%的降雨量集中在5-9月. 太湖上游主要有宜溧河(宜兴-溧阳)、 京杭大运河和丹金溧漕河等水系,这些河流河床坡降小,水流速度慢,航运量大,是重要的水上运输通道. 近年来由于人类活动的影响,太湖上游平原河网的污染状况日趋严重,大量的污染物流入太湖,增大了太湖富营养化的风险.

1.2 采样点位置采样点一般设置在以下断面: ①重要的水质监控断面; ②重大水利工程和人工设施上下游断面; ③水文,水质情况发生显著变化的断面; ④较长河流的上游、 中游及下游河段断面. 基于上述原则,在太湖上游平原河网共选取20个点作为现场测定污染物生物降解系数的采样点,其中宜溧河6个点,丹金溧漕河3个点,京杭大运河4个点,武宜漕河2个点,夏溪河2个点,孟津河、 直湖港和武进港各1个点. 各点的具体位置见表 1和图 1.

| 表 1 采样点位置 Table 1 Sampling sites |

| 图 1 采样点位置示意 Fig. 1 Map of the sampling sites |

为开展原位实验,设计制作了一款玻璃瓶,直径大约90 mm,高度约150 mm,体积约700 mL. 瓶子的顶部和底部各有一个直径约35 mm的开口,底部上方约40 mm处有一直径为8 mm的侧支管,顶部橡胶塞有直径为5 mm的中心孔,孔中插入直径为5 mm的玻璃管,一头连接玻璃瓶内部,另一头通过约1 m长的橡皮管连接外部环境,见图 2. 底部和侧支管开口配有带橡胶圈的塑料盖. 每套实验装置由4个玻璃瓶和一个直径约为0.4 m的圆形钢架组成.

| 图 2 实验装置示意 Fig. 2 Diagram of experimental device |

4个瓶子分为两组,每组2个瓶子进行平行实验,其中一组做上记号以区别于另一组. 在每个采样断面中点取水面以下0.5 m的河水装满4个玻璃瓶,并用塑料采样瓶保留一瓶采集的河水作为降解前水样,在做记号一组的玻璃瓶里加入10 mL 0.1%的HgCl2溶液[13]抑制生物降解作用,另一组不作任何处理. 瓶口封好后,4个瓶子对称地挂在钢架四周,将橡皮管固定在吊钢架的绳子上; 最后将整套装置放入采样点水面以下0.5 m位置并固定. 两天后,取出玻璃瓶,静置后将上层水从侧支管导入到塑料采样瓶,作为降解后的水样.

利用便携式仪器现场测定水样的温度(T)、 溶解氧(DO)浓度、 pH、 氧化还原电位(ORP)、 电导率(EC)和总溶解固体(TDS)浓度. 降解前水样和不作任何处理的降解后水样中加入5 mL 0.1%的氯化汞试剂作为保存药剂[14],所有水样存放在放有冰块的保温箱中,然后送入实验室测试分析高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN、 TP、 亚硝酸盐(NO2--N)、 硝酸盐(NO3--N)和磷酸盐(PO43--P)的浓度,分析方法见文献[15].

2015年9月底,按照上述方法,在研究区域共20个采样点进行了原位实验并分析了水样中各水质指标的浓度.

1.4 数据分析与处理降解前水样,不作任何处理降解后水样以及加入HgCl2溶液处理过的降解后水样的污染物浓度分别用c0、 c综、 c2表示,单位均为 mg ·L-1,由物理、 化学和生物这3种作用共同降解引起的浓度变化为c0-c综; 只有物理和化学作用降解引起的浓度变化为c0-c2. 由于瓶子里水样体积不变,根据物质守恒,(c0-c综)-(c0-c2)表示单独由生物作用降解的浓度差,根据降解前的污染物浓度c0可间接求得只有生物作用降解后的污染物浓度:c生=c0-[(c0-c综)-(c0-c2)],化简后:c生=c0-c综+c2,单位为 mg ·L-1. 根据生物降解前后的污染物浓度c0和c生可测算生物降解系数.

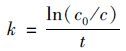

国内外研究表明,污染物的生物降解原理符合米氏方程,污染物浓度远大于米氏常数时,降解规律符合零级反应,污染物浓度远小于米氏常数时,则符合一级反应[16]. 河流中污染物浓度一般小于米氏常数,所以生物降解系数可用一级反应动力学模型进行计算. 本研究对高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数均采用一级反应动力学模型计算. 一级反应动力学模型如下:

将k与T、 DO、 pH、 ORP、 EC、 TDS和降解前的浓度c0进行相关分析确定生物降解系数的主要影响因素,利用回归分析建立k与主要影响因素的经验公式. 相关分析和回归分析借助软件SPSS 20.0完成,回归图采用软件Origin 8.0完成.

2 结果与分析 2.1 物理化学指标20个采样点水样的物理化学指标T、DO、pH、ORP、EC和TDS以及每项指标的变异系数(CV)见表 2.

| 表 2 物理化学指标 Table 2 Results of physical and chemical indexes |

从表 2可以看出:T的变化范围为24.00-29.00℃,pH的变化范围为7.00-8.00,河水显弱碱性,这两项指标的空间变异性较小,CV值分别为0.05和0.02. DO的变化范围为2.50-8.40 mg ·L-1,ORP的变化范围为73.00-167.00 mV,EC的变化范围为109.20-608.70 μS ·cm-1,TDS的变化范围为217.50-719.30 mg ·L-1,它们的空间变异性较大,CV值依次为0.27、 0.24、 0.26和0.35. XX2点的EC明显小于其它采样点,而TDS明显高于其它采样点,可能与该点污染物的来源与性质有关.

2.2 生物降解系数除JH3点数据缺失外,其它采样点均取两次平行实验的平均值作为生物降解系数的最终结果(个别采样点只有一次有效数据,以一次数据作为最终结果). 高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数及其CV值见表 3.

| 表 3 生物降解系数 Table 3 Results of biodegradation coefficients |

由表 3可知,太湖上游平原河网高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数分别为:0.008 3-0.126 4、 0.002 1-0.213 8、 0.002 1-0.090 5和0.011 0-0.152 8 d-1,该研究结果比国内其它研究报道的这4种水质指标的综合降解系数小[17, 18, 19],符合生物降解是污染物综合降解组成部分的基本结论. 高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP生物降解系数的变异系数依次为:0.72、 0.95、 073和0.68,NH4+-N生物降解系数的空间变异性最大,表明太湖上游平原河网不同河段NH4+-N的生物降解能力存在较大差异,高锰酸盐指数、 TN和TP生物降解系数的空间变异性相对较小.

2.3 高锰酸盐指数生物降解系数的主要影响因素将高锰酸盐指数的生物降解系数与T、 pH、 DO、 EC、 ORP、 TDS浓度以及高锰酸盐指数共计19组数据进行Pearson相关分析,分析结果见表 4.

| 表 4 相关分析结果1) Table 4 Results of correlation analysis |

相关分析结果表明高锰酸盐指数的生物降解系数与T、 pH、 DO、 EC、 ORP、 TDS浓度和高锰酸盐指数的相关性不显著,显著性水平排在前两位的因子分别为pH(Sig.=0.074,相关系数=0.419)和高锰酸盐指数(Sig.=0.106,相关系数=0.383).

剔除Y4和WY2的数据,高锰酸盐指数的生物降解系数与高锰酸盐指数有显著的回归关系:y=0.011x-0.026(Sig.=0.030,R2=0.278),见图 3. 从中可知,高锰酸盐指数的生物降解系数与高锰酸盐指数呈正相关线性关系,随着高锰酸盐指数的增大,高锰酸盐指数的生物降解系数同步增大.

| 图 3 高锰酸钾生物降解系数与高锰酸盐指数的回归关系 Fig. 3 Regression relationship between permanganate index biodegradation coefficient and permanganate index |

剔除DJ2的数据,高锰酸盐指数的生物降解系数与pH有显著的回归关系:y=0.093x-0.669(Sig.=0.039,R2=0.240),图 4显示高锰酸盐指数的生物降解系数随着pH的增大而增大.

| 图 4 高锰酸盐指数生物降解系数与pH的回归关系 Fig. 4 Regression relationship between permanganate index biodegradation coefficient and pH |

将NH4+-N的生物降解系数与T、 pH、 DO、 EC、 ORP、 TDS浓度、 NO3--N浓度、 NO2--N浓度、 NH4+-N浓度、 TN浓度以及无机氮(NO2--N+NO3--N+NH4+-N)浓度共计19组数据进行Pearson相关分析. 分析结果表明NH4+-N的生物降解系数与pH有显著的相关关系(Sig.=0.035,相关系数=-0.485),可见pH是影响NH4+-N生物降解系数的重要因素. 将NH4+-N的生物降解系数与pH进行二次多项式回归分析,回归效果较好,回归方程为y=0.69x2-10.78x+42.174(Sig.=0.027,R2=0.363). 图 5显示pH小于7.70,随pH增大NH4+-N的生物降解系数变小,pH处于7.70-8.00之间,NH4+-N的生物降解系数较小.

| 图 5 NH4+-N生物降解系数与pH的回归关系 Fig. 5 Regression relationship between NH4+-N biodegradation coefficient and pH |

剔除JH4的数据,NH4+-N的物降解系数与NH4+-N浓度有显著的二次回归关系:y=-0.174x2+0.708x-0.574(Sig.=0.047,R2=0.334). 图 6显示NH4+-N浓度在小于2 mg ·L-1的范围内,NH4+-N的生物降解系数随着NH4+-N浓度的增大而增大,NH4+-N浓度超过2 mg ·L-1,NH4+-N的生物降解系数随着NH4+-N浓度的增大反而减小,可见NH4+-N的浓度超过2 mg ·L-1会降低NH4+-N的生物降解速率.

| 图 6 NH4+-N生物降解系数与浓度的回归关系 Fig. 6 Regression relationship between NH4+-N biodegradation coefficient and its concentration |

将TN的生物降解系数与T、 pH、 DO、 EC、 ORP、 TDS浓度、 NO3--N浓度、 NO2--N浓度、 NH4+-N浓度、 TN浓度和无机氮浓度共计19组数据进行Pearson相关分析. 分析结果显示TN的生物降解系数与无机氮浓度显著相关(Sig.=0.005,相关系数=0.618),另外两个显著性水平较高的因子是TDS浓度(Sig.=0.051,相关系数=-0.454)和NO2--N浓度(Sig.=0.106,相关系数=-0.383).

TN的生物降解系数与无机氮浓度有显著的回归关系:y=0.258 lnx-0.255(Sig.=0.007,R2=0.360). 图 7显示TN的生物降解系数随着无机氮浓度的增大而增大,但增大的速率逐渐减小,最后几乎为零,表明无机氮的浓度达到一定水平后TN的生物降解作用基本达到了饱和,增加无机氮的浓度对TN的生物降解系数影响较小.

| 图 7 TN生物降解系数与无机氮浓度的回归关系 Fig. 7 Regression relationship between TN biodegradation coefficient and inorganic nitrogen concentration |

剔除Y5的数据,TN的生物降解系数与TDS浓度有显著的回归关系:y=7.946×10-5x+0.004(Sig.=0.049,R2=0.221). 图 8显示TDS的浓度越高,TN的生物降解系数越大.

| 图 8 TN生物降解系数与TDS浓度的回归关系 Fig. 8 Regression relationship between TN biodegradation coefficient and total dissolved solid concentration |

剔除WY2和JH2的数据,TN的生物降解系数与NO2--N浓度有显著的回归关系,y=0.052exp(-5.358x)(Sig.=0.033,R2=0.269). 图 9显示TN的生物降解系数与NO2--N浓度呈负相关关系,随着NO2--N浓度的增大,TN的生物降解系数减小.

| 图 9 TN生物降解系数与NO2--N浓度的回归关系 Fig. 9 Regression relationship between TN biodegradation coefficient and nitrite concentration |

将TP的生物降解系数与T、 pH、 DO、 EC、 ORP、 TDS浓度以及TP浓度共计19组数据进行Pearson相关分析. 分析结果表明显著性水平较高的两位因子为TP浓度(Sig.=0.057,相关系数=0.443)和pH(Sig.=0.070,相关系数=0.424),90%的置信度水平下,可认为TP的生物降解系数与TP浓度和pH显著相关.

剔除WY2和XX1的数据,TP的生物降解系数与pH有显著的回归关系:y=x-0.722(Sig.=0.05,R2=0.233). 图 10显示pH在7.28-7.94的范围内,TP的生物降解系数随着pH的升高而增大.

| 图 10 TP生物降解系数与pH的回归关系 Fig. 10 Regression relationship between TP biodegradation coefficient and pH |

剔除WY2的数据,TP的生物降解系数与TP浓度有显著的回归关系:y=0.145x+0.013(Sig.=0.025,R2=0.262). 图 11显示TP浓度在0.167-0.713 mg ·L-1的范围内,随着浓度的增大TP的生物降解系数增大,可推测太湖上游平原河网的TP污染还未达到破坏河流自净能力的程度.

| 图 11 TP生物降解系数与TP浓度的回归关系 Fig. 11 Regression relationship between TP biodegradation coefficient and its concentration |

开展原位实验对太湖上游平原河网高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数进行了测算,测算结果比国内上述4种污染指标的综合降解系数小[20],符合生物降解是污染物综合降解组成部分的基本理论. 从表 3可以看出,高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数最大值对应的采样点依次为:Y6、 WY1、 Y5和Y6,其中3个点位于宜溧河水系,可能原因是Y5和Y6两个采样点位于宜溧河水系的上游,河段两岸的土地利用方式主要为农业用地,河道基本处于自然状态,受到的人工干扰较小. 该结果符合Vagnetti等[1]提出的自然状态下的河流能较好地利用自净功能改善水质的结论. 高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数最小值对应的采样点依次为:WY2、 JH4、 JH2和JH1,其中3个点位于京杭大运河,可能原因是京杭大运河作为主要航道,较大的通航量对河流的自净能力产生负面影响[21].

3.2 高锰酸钾生物降解系数的主要影响因素由图 3可以看出,高锰酸盐指数的生物降解系数与高锰酸盐指数呈线性正相关关系,随着高锰酸盐指数的增大,高锰酸盐指数的生物降解系数同步增大. 该结果与黄河花园口COD的降解规律一致[22]. 邱巍[23]发现5-15 mg ·L-1的浓度范围内,COD的降解系数随着COD浓度的增大而增大,与本研究结果相符. 研究区域内20个采样点高锰酸盐指数的范围为4.38-9.01 mg ·L-1,由图 3可推测9.01 mg ·L-1的浓度未超过太湖上游平原河网生物降解高锰酸盐指数的能力. 韩言柱等[24]建立了由河流流速和COD浓度估计COD衰减系数的经验模型,该模型中COD的衰减系数与浓度呈指数关系,与本研究得出的线性关系存在较大差异,这种差异可能是由研究区域的不同造成的.

微生物降解污染物的最适pH范围为7.50-8.00[5],20个采样点的pH基本处于该范围内,图 4显示高锰酸盐指数的生物降解系数随着pH的增大而增大. 郭栋鹏等[25]指出pH对黄海南部海水中COD的降解系数有一定影响,但不是主要因素. 本研究中高锰酸盐指数的生物降解系数与pH虽有显著的回归关系,但决定系数较小(R2=0.240),说明pH对高锰酸盐指数生物降解系数的影响有限.

3.3 NH4+-N生物降解系数的主要影响因素NH4+-N在水体中的迁移转化过程复杂,生物降解NH4+-N的机理包括浮游植物吸收和微生物的新陈代谢[26],太湖上游平原河网浮游植物较少,NH4+-N的生物降解主要靠微生物作用. 硝化反应和反硝化反应是NH4+-N生物降解的主要过程,NH4+-N先通过硝化反应转变为NO3--N,接着NO3--N经过反硝化反应最终转变为N2实现降解,正常情况下,硝化过程是NH4+-N生物降解的速率控制步骤[27].

微生物的新陈代谢需要适宜的环境,pH是微生物生长环境的重要方面,pH的变化对微生物活动有显著影响. 图 5显示NH4+-N的生物降解系数与pH呈抛物线的回归关系:pH小于7.70,NH4+-N的生物降解系数较大,pH处在7.70-8.00之间,NH4+-N的生物降解系数较小. Wild等[28]发现硝化速率对应的最适pH为8.40,比本研究得出的硝化反硝化两个过程的最适pH范围略大.

NH4+-N的生物降解受到诸多因素的影响,NH4+-N的浓度是其中一个重要因素. 图 6显示NH4+-N浓度为2 mg ·L-1时生物降解系数最大,NH4+-N浓度小于2 mg ·L-1,微生物降解NH4+-N的能力随NH4+-N浓度的增大而增大,NH4+-N浓度大于2 mg ·L-1,微生物降解NH4+-N的能力随NH4+-N浓度的增大而减小. 朱晓娟等[29]在松花江干流NH4+-N综合衰减系数的研究中发现河流污染程度越重,自净作用越弱,衰减系数越小,该结论与本研究的结果一致. Wild等[28]发现当NH4+-N浓度小于60 mg ·L-1时,硝化作用不会受到抑制,与本研究的结果相差较大,可能原因是Wild等在研究NH4+-N浓度对硝化反应的影响时,将T、 停留时间等其它影响硝化过程的因素调节为最佳水平.

3.4 TN生物降解系数的主要影响因素TN在水体中分为有机氮和无机氮两种存在形式,两种形式之间可以相互转化. 20个采样点的水质分析结果显示NH4+-N和NO3--N的浓度之和占到了TN浓度的90%以上. 经过生物降解NH4+-N浓度出现不同程度的下降,NO3--N的浓度反而增大,可能原因是一定量的NH4+-N经过硝化过程生成了大量的NO3--N,而反硝化过程未来得及消耗大量的NO3--N,造成了NO3--N浓度上升,该结果与北运河中无机氮的降解规律一致[30]. 虽然TN中各成分的浓度有升有降,总体上生物降解降低了TN的浓度. 20个采样点TN的生物降解系数为0.002 1-0.090 5 d-1,该结果明显小于密西西比河上游河流TN的综合降解系数0.005 0-0.450 0 d-1[31].

图 7显示TN的生物降解系数随着无机氮浓度的增大而增大,说明TN中无机氮浓度的升高有利于TN的生物降解. 正常情况下,无机氮中的主要成分NH4+-N和NO3--N均可直接通过硝化反硝化作用实现降解,而有机氮一般需要先通过氨化过程转化为NH4+-N,然后通过无机氮的途径实现降解[32],可见有机氮的生物降解相对于无机氮过程较为繁琐. 一般认为NO3--N占TN比例高的水体自净能力较强[33],本研究发现生物降解后NO3--N浓度升高而TN浓度下降,即生物降解后NO3--N占TN比例升高,说明生物降解后河水的自净能力有所提高.

图 8显示TN的生物降解系数随着TDS浓度的增大而增大. 一方面,较高浓度的TDS有利于微生物与微生物附着,增大了微生物与污染物的接触机会,从而加快了污染物的生物降解; 另一方面较高浓度的TDS可以吸附大量的污染物,然后因为沉降作用而降低水体中污染物的浓度. 张学青等[34]在黄河水体硝化过程实验室模拟研究中发现,在实验室控制的泥沙范围内,泥沙含量越高,驯化期愈短,硝化效率相应愈高. 泥沙虽与TDS有区别,但都有吸附水体中微生物和污染物的特性,都能够提高生物降解效果.

图 9显示随着NO2--N浓度的升高,TN的生物降解系数下降. NO2--N既是硝化过程的中间产物,同时也是反硝化过程的中间产物[27]. 根据化学反应规律,高浓度的NO2--N虽然有利于反硝化反应的正向进行,但不利于硝化反应的正向进行,而硝化反应是硝化反硝化过程的控制步骤,因此可推断较低的NO2--N浓度有利于提高TN的生物降解效率.

3.5 TP生物降解系数的主要影响因素TP的生物降解过程受到诸多因素的影响,张亚丽等[35]在淮河支流TP综合降解系数的研究中指出河流水文条件是影响TP综合降解系数的主要因素; Keller等[36]指出停留时间和河床坡度是影响TP浓度衰减的主要因素. 图 10显示pH在7.20-8.00的范围内,TP的生物降解系数随着pH的增大而增大,pH不仅能够影响微生物的降解活性,还能够通过改变水体中TP的吸附特性从而间接影响TP的生物降解.

图 11显示随着TP浓度的增大,其生物降解系数增大. 微生物降解污染物均有一个污染物浓度的忍耐点,污染物浓度低于忍耐点,生物降解系数随着污染物浓度增大而增大; 污染物浓度一旦超过忍耐点,生物降解系数或保持不变,或减小. 根据图 11的结果可以推测,太湖上游平原河网TP的浓度还未达到生物降解TP的忍耐点.

4 结论(1)开展原位实验,利用一级反应动力学模型对太湖上游平原河网高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解系数进行了测算,初步探明了高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP的生物降解规律.

(2)太湖上游平原河网不同河段NH4+-N生物降解系数的空间变异性最大,高锰酸盐指数、 TN和TP的空间变异性相对较小.

(3)明确了太湖上游平原河网高锰酸盐指数、 NH4+-N、 TN和TP生物降解系数的主要影响因素,研究结果可对该地区的污染物去除和生态恢复有重要指导意义.

| [1] | Vagnetti R, Miana P, Fabris M, et al. Self-purification ability of a resurgence stream[J]. Chemosphere, 2003, 52 (10): 1781-1795. |

| [2] | Obst U. Strategies of maintaining the natural purification potential of rivers and lakes[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2003, 10 (4): 251-255. |

| [3] | 王平, 史晓新. 水体自净系数的研究[J]. 环境科学与技术, 1997, (2): 13-16. |

| [4] | Ostroumov S A. Polyfunctional role of biodiversity in processes leading to water purification: current conceptualizations and concluding remarks[J]. Hydrobiologia, 2002, 469 (1-3): 203-204. |

| [5] | 吴建兰, 李曦, 陈秀梅. 实验室率定法测算长江南通段污染物降解系数[J]. 四川环境, 2012, 31 (5): 36-40. |

| [6] | 慕金波, 韩言柱. 南四湖港口污染物扩散区COD降解系数的研究[J]. 中国环境监测, 1997, 13 (4): 47-50. |

| [7] | Tian S M, Wang Z Y, Shang H X. Study on the self-purification of Juma River[J]. Procedia Environmental Sciences, 2011, 11 (Part C): 1328-1333. |

| [8] | 祝万鹏, 陈燕波, 杨志华, 等. 酚在饱水亚砂土层中迁移转化的研究[J]. 环境科学, 1994, 15 (5): 15-18. |

| [9] | Tien C J, Chuang T L, Chen C S. The role of naturally occurring river biofilms on the degradation kinetics of diazinon[J]. CLEAN-Soil, Air, Water, 2011, 39 (10): 931-938. |

| [10] | 叶常明. 水中有机污染物的生物降解性与化学结构的关系[J]. 环境科学丛刊, 1983, 4 (6): 6-11. |

| [11] | Meckenstock R U, Elsner M, Griebler C, et al. Biodegradation: updating the concepts of control for microbial cleanup in contaminated aquifers[J]. Environmental Science & Technology, 2015, 49 (12): 7073-7081. |

| [12] | 周笑白, 张宁红, 张咏, 等. 太湖水质与水生生物健康的关联性初探[J]. 环境科学, 2014, 35 (1): 271-278. |

| [13] | 徐云麟. 某些可降解有机污染物在河道中自净作用的初步研究[J]. 环境科学, 1980, (1): 5-11. |

| [14] | 徐少华. 水样的采集与保存的技术方法探析[J]. 科技传播, 2010, (18): 61-62. |

| [15] | 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. (第四版). 北京: 中国环境科学出版社, 2002. 223-284. |

| [16] | 冯建中, 乔苏亚. 水体自净系数计算[J]. 山西化工, 1993, (2): 51-53. |

| [17] | 汪亮, 张海欧, 解建仓, 等. 黄河龙门至三门峡河段污染物降解系数动态特征研究[J]. 西安理工大学学报, 2012, 28 (3): 293-297. |

| [18] | 陶威, 刘颖, 任怡然. 长江宜宾段氨氮降解系数的实验室研究[J]. 污染防治技术, 2009, 22 (6): 8-9, 20. |

| [19] | 郭栋鹏, 杨契, 徐明德. 黄海南部海水中TN降解规律的研究[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2009, 29 (2): 178-181. |

| [20] | 郭儒, 李宇斌, 富国. 河流中污染物衰减系数影响因素分析[J]. 气象与环境学报, 2008, 24 (1): 56-59. |

| [21] | Lorenz S, Gabel F, Dobra N, et al. Modelling the effects of recreational boating on self-purification activity provided by bivalve mollusks in a lowland river[J]. Freshwater Science, 2013, 32 (1): 82-93. |

| [22] | 张世坤, 张建军, 田依林, 等. 黄河花园口典型污染物自净降解规律研究[J]. 人民黄河, 2006, 28 (4): 46-47. |

| [23] | 邱巍. 长江口竹园排污区COD降解系数的测试与分析[J]. 上海水利, 1996, (4): 33-36, 12. |

| [24] | 韩言柱, 翟素军, 孙洪涛. 由河流流速、COD浓度估计河流COD衰减系数的经验模型[J]. 中国环境监测, 1998, 14 (5): 40-42. |

| [25] | 郭栋鹏, 徐明德. 黄海南部海水中COD降解规律的研究[J]. 太原理工大学学报, 2008, 39 (4): 358-361. |

| [26] | Scott J A, Abumoghli I. Modelling nitrification in the River Zarka of Jordan[J]. Water Research, 1995, 29 (4): 1121-1127. |

| [27] | Peng Y Z, Zhu G B. Biological nitrogen removal with nitrification and denitrification via nitrite pathway[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2006, 73 (1): 15-26. |

| [28] | Wild Jr H E, Sawyer C N, McMahon T C. Factors affecting nitrification kinetics[J]. Journal (Water Pollution Control Federation), 1971, 43 (9): 1845-1854. |

| [29] | 朱晓娟, 沈万斌, 高凯, 等. 吉林省松花江干流氨氮综合衰减系数分段研究[J]. 科学技术与工程, 2013, 13 (10): 2758-2761, 2773. |

| [30] | Yu Y, Wu J, Wang X Y, et al. Degradation of inorganic nitrogen in Beiyun River of Beijing, China[J]. Procedia Environmental Sciences, 2012, 13: 1069-1075. |

| [31] | Alexander R B, Smith R A, Schwarz G E. Effect of stream channel size on the delivery of nitrogen to the Gulf of Mexico[J]. Nature, 2000, 403 (6771): 758-761. |

| [32] | Edeline F, Lambert G. A simple simulation method for river self-purification studies[J]. Water Research, 1974, 8 (5): 297-306. |

| [33] | Lincheva S, Todorova Y, Topalova Y. Long-term assessment of the self-purification potential of a technological managed ecosystem: the Middle Iskar cascade[J]. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2014, 28 (3): 455-462. |

| [34] | 张学青, 杨志峰, 夏星辉. 黄河水体硝化过程的模拟实验研究[J]. 环境化学, 2005, 24 (3): 245-249. |

| [35] | 张亚丽, 申剑, 史淑娟, 等. 淮河支流污染物综合降解系数动态测算[J]. 中国环境监测, 2015, 31 (2): 64-67. |

| [36] | Keller A A, Chen X L, Fox J, et al. Attenuation coefficients for water quality trading[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48 (12): 6788-6794. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37