2. 上海大学环境与化学工程学院, 上海 200444

2. School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444, China

环境磁学通过研究环境物质的磁性特征,探索磁性矿物在不同环境系统中的迁移、 转化和组合规律,利用物质在磁性特征上的联系,研究不同时空尺度的环境问题、 环境过程和作用机制[1]. 由于大多数重金属污染物中都含有磁性矿物,所以讨论土壤磁性与重金属元素含量之间的关系对识别土壤重金属污染并追溯污染来源等都具有重要意义. 环境磁学方法具有简单、 快速、 无破坏性和灵敏度高的特点,正得到越来越多的应用[2, 3]. 研究表明,靠近城市和工业中心区域的土壤磁化率普遍高于其他地区[4],且表土磁化率最高[5]. 近年来,国内外利用土壤磁化率来识别不同用地功能下土壤的重金属污染研究也日趋增加. Dankoub等[6]研究指出城市表土中,磁化率与 Fe、 Pb、 Zn、 Cu、 Mn 等金属元素含量存在线性关系. Bityukova等[7]指出,在钢铁工业区的土壤中,磁化率与重金属 Cr、 Pb、 Zn、 Cu、 Ni存在极显著相关性. 李晓庆等[8]的研究表明,重污染工业区表层土壤磁化率与Cu、 Zn、 Pb、 Cd、 Cr、 Mn、 Fe存在极显著的正相关,而在农业区两者无相关性. 俞立中等[9]对长江潮滩现代沉积物的研究表明,沉积物的磁性特征与现代污染存在着明显的相关,排污口附近沉积物的磁性增强最为明显. 总之,工业生产、 燃料燃烧以及交通运输都会向环境排放磁性颗粒物,从而导致土壤磁化率增高[6, 8, 10].

尽管很多研究都表明,城市表土和工业区土壤磁化率与其重金属含量有很好的相关性. 但影响土壤磁化率的因素还包括成土母质[11]、 成土过程以及土壤性质[12]. 曹妃甸地区的土质主要为全新世以来海相、 陆相及海陆交互层,多为粉砂、 细砂及极少的黏性土层; 围填海地区则主要为近海沉积物经吹填后堆积形成,最长吹填时间已有10年以上,土壤弱发育,多为新成土[13]. 本研究根据曹妃甸工业区空间分布情况,分别针对钢铁厂和电厂为主的工业区、 附近生活区以及自然的滩涂和湿地,探讨不同情况下土壤磁化率的分布规律及其对主要重金属积累指示的可行性,以期为围填海区土壤污染的快速识别提供方法学基础.

1 材料与方法 1.1 研究区域概况曹妃甸位于河北省唐山市南部沿海、 渤海湾中心地带,是由古滦河废弃三角洲长期演变而成. “面向大海有深槽,背靠陆地有滩涂”是该地区最明显的特征和优势[14]. 自2002年全面开发建设曹妃甸工业区以来,这里形成了以大港口、 大钢铁、 大化工和大电能为主的重工业基地. 有著名的首钢集团、 华润电厂,还有运输码头、 石油化工企业等大型工业园区.

1.2 样品的采集与制备根据空间分布的均匀性,结合土地的利用方式,在研究区域共布置35个表土(0-10 cm)采样点和3个剖面采样点(图 1). 为确保表土样品的代表性,采用多点混合采样法:在同一采样点的区域内采取5-6个土样混合为一个样品.

| 图 1 曹妃甸围填海区采样点分布示意 Fig. 1 Map showing the spatial distribution of soil sampling sites in the Caofeidian reclamation area |

将样品带回实验室后,在室温下自然风干,剔除树叶、 树根、 杂草、 石块、 贝壳等杂质. 研磨过2 mm尼龙筛后储存备用; 然后用四分法在过2 mm的样品中取出一部分进一步研磨,直至完全通过100目尼龙筛,储存供重金属全量分析使用.

1.3 样品分析土壤基本理化性质测定[15]:土壤pH 采用电极法(pH计,瑞士梅特勒FE20K)测定,土 ∶水比为1 ∶2.5. 土壤有机碳采用碳氮分析仪(TOC-VCPH型,日本岛津)测定,先将过10目土样用0.1 mol ·L-1稀盐酸浸泡直至完全除去碳酸盐,离心去除上清液,冷冻干燥后上机测定.

土壤重金属全量测定:将研磨后(过100目筛)的土样放入烘箱除去水分(无鼓风条件下105℃保持24 h). 称取约4 g除水样品,压制土壤薄片,放入X射线荧光光谱仪(Magix Pro PW2440,荷兰Philips)测定,其中主要重金属包括:Fe、 Cr、 Ni、 Cu、 Zn、 As、 Pb、 Mn和V等9种元素. 测试过程中用标准土样GSS-1和GSS-3确定检测结果的准确性. 检验结果表明,以上元素的相对误差均<10%,其中Fe的相对误差<5%.

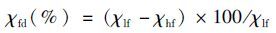

土壤磁化率测定:称取6 g(精确到0.001 g)通过10目尼龙筛的风干土样,用保鲜膜包好后放入圆柱形聚乙烯样品盒中,采用双频磁化率仪(英国Bartington MS-2型)测定低频(0.47 kHz)和高频(4.7 kHz)磁化率. 每个样品分别测试3次低频和高频磁化率,以确保数据有良好的重现性. 另外,每测5个样品进行一次仪器校准,确保仪器稳定性. 频率磁化率的计算方法为:

研究区土壤物质的来源主要为从渤海湾吹填的沉积物质,pH较高,为8.1-9.2之间,基本保持了近海沉积物的碱性特征. 根据研究区的不同规划功能区可以分为:钢铁厂和电厂为主的重工业区、 工业区附近的生活区、 以及远离工业区的自然滩涂和湿地. 这3个功能区表层土壤中有机碳含量区域分布特征明显. 生活区表土有机碳含量最高,约为2.09-14.1g ·kg-1,平均为6.22g ·kg-1(见表 1). 表土中Fe2O3含量和主要重金属元素(Cr、 Ni、 Cu、 Zn、 As、 Pb、 Mn和V)含量结果如表 1和表 2所示. 其中,工业区附近的生活区表土中除Pb以外,其余各元素的平均含量均为最大,Fe2O3、 Cr、 Ni、 Cu、 Zn的平均含量均高出其余两类表土中相应平均含量的10%以上. 这主要是由于工业生产过程中,特别是钢铁、 电厂等燃煤类重工业生产时会向附近环境中排放大量Fe、 Cr、 Cu和Zn等重金属颗粒物[16, 17, 18]. 当这些重金属颗粒物进入大气后,较重的颗粒物会因自身重力发生干沉降作用降落在附近地表,而较轻的颗粒物则会发生迁移直至通过降水等湿沉降进入地表.

|

|

表 1 曹妃甸不同功能区表土基本性质 Table 1 Basic soil characteristics of the different functional subzones in Caofeidian area |

|

|

表 2 曹妃甸表土重金属含量 Table 2 Contents of heavy metals in the topsoil of Caofeidian area |

虽然工业区附近生活区表土中金属元素平均含量高于工业区表土,但是Fe2O3、 Cr、 Zn、 As和Pb的最大值均出现在工业区表土中,尤其是Fe2O3在工业区表土中的最高含量达到96.8 g ·kg-1,而生活区表土以及滩涂和湿地表土中的最高含量只有55.3 g ·kg-1和48.4 g ·kg-1. 另一方面,Fe2O3、 Cr、 Zn、 Pb和V等5种元素含量的变异系数也高于生活区表土、 滩涂和湿地表土. 这与姜琪等[19]的研究结果相似,即工业区表土中重金属含量空间分异较大. 工业活动(如铁矿石运输、 金属冶炼、 燃煤发电等)通常会排放Fe、 Cr、 Ni、 Cu、 Zn、 As、 Pb、 Mn和V等污染物[6, 20]; 而曹妃甸地区潮滩土壤中本身这些元素的本底值较低,所以研究区域内表土重金属含量很大程度上受到工业活动的影响.

2.2 表土磁化率的空间分布特征磁化率(χlf),测定结果(表 3)显示,工业区表土磁化率普遍高于生活区表土、 滩涂和湿地表土的磁化率. 工业区表土、 生活区表土以及滩涂和湿地表土的平均磁化率分别为104.4×10-8、 40.7×10-8、 51.2×10-8 m3 ·kg-1,变异系数分别为168.9%、 34.6%、 32.2%. 可见工业区表土磁化率普遍较高,并且空间分异程度大. 其中,工业区表土磁化率的最大值出现在钢铁厂内铁矿石堆场附近表土,其磁化率高达780.6×10-8 m3 ·kg-1,是生活区表土磁化率最大值的14倍多,也是滩涂和湿地表土最大值的8倍多(表 3). 该点磁性的异常增强现象很大程度上与铁矿石堆场有关,铁矿石搬运的过程中,强磁性粉尘进入附近表土,极大地增强了土壤磁性. 在滩涂和湿地表土中,最大磁化率为97.3×10-8 m3 ·kg-1,该点为曹妃甸车辆收费站附近的一滩涂表土. 该表土磁性增强应该归因于交通运输,因为该处过往车辆明显较多,而交通工具产生的大量尾气也可以导致土壤磁化率的异常增高[21].

|

|

表 3 曹妃甸表土磁性特征比较 Table 3 Comparison of magnetic characteristics in the topsoil of Caofeidian area |

频率磁化率(χfd)是当外加磁场频率增大时磁化率增减的百分率,可指示磁性矿物的粒径大小,区分土壤中的超细顺磁性颗粒(SP,d<0.03 μm)和单畴颗粒(SD,0.03 μm <d<0.10 μm),能够很好地鉴别土壤中磁性颗粒的来源[19]. 卢升高等[22]的研究认为,χfd=5%可以作为土壤中是否含有SP的临界点. 显然本研究的35个表土样品的频率磁化率无一超过5%(表 3),表明这些土样中不含由成土作用而成的超细顺磁颗粒. 又有研究表明[23]:工业活动排放的磁性颗粒主要为单畴颗粒(SD,0.03 μm<d<0.10 μm)和多畴颗粒(MD,d>1-2 μm),并且SD和MD的频率磁化率均小于2%. 在本研究中,工业区表土、 滩涂和湿地表土以及大部分生活区表土的χfd小于2%,说明这些表土中的磁性颗粒多为MD. 此外,工业区表土的χfd平均值为0.53,生活区、 滩涂和湿地的χfd平均值分别为0.72和0.73. 虽然仅仅稍微高于工业区表土,但是这可以表明,后者表土中的磁性颗粒较前者偏细.

2.3 剖面土壤磁化率与重金属的分布特征有研究表明[5, 24, 25]:工业区土壤剖面中会出现不同程度的重金属富集现象,并且土壤磁化率与重金属含量呈现较好的相关性. 曹妃甸工业区土层主要由粉、 细砂及黏性土组成,上层砂类土为松散状态,其下为稍密实的粉细砂、 粉土、 粉质黏土层及密实的粉细砂层,并且呈现垂直分布比较稳定,层次明显,结构简单的特点[13]. 由于受不同的颗粒大小的影响,重金属在土壤剖面中的分布可能出现差异,磁化率也会表现出不同的特征. 本研究通过在电厂附近的荒地、 生活区和滩涂采集的P1、 P2、 P3这3个典型剖面,分析土壤磁化率和重金属含量的剖面分布规律.

由图 2和表 4知,3个剖面的土壤磁化率总体上呈现随深度增大的趋势,但变化量很小. 各金属元素含量的变化趋势则相对复杂. 剖面P1中,磁化率在20-30 cm处最大,但是该处的各重金属含量均不是最大; 相反,该剖面在20-40 cm土层中各重金属含量最小. 剖面P2和P3中重金属含量的变化相似,都是表土(0-20 cm)中含量最高,随深度的增加,总体上呈下降趋势; 不同的是,剖面P2中20 cm以下,除Pb元素以外均明显下降,而剖面P3中的元素含量均未出现明显下降. 总体而言,重金属在P1、 P2剖面20 cm以上的土壤中明显富集,而远离工业区的滩涂土壤剖面中,各重金属的含量变化较小. 这可能有两方面原因:一是工业生产过程中释放的重金属颗粒物(如Cr、 Cu、 Pb、 Zn等)在通过干湿沉降进入土壤的过程中,大部分会沉降在工业区及其附近的土壤中[5],只有少量轻颗粒物会随风迁移到远处; 另一方面,研究区域的工业发展不足十年,短时间内不会出现明显的重金属污染富集现象.

| 图 2 典型剖面土壤磁化率随深度的变化 Fig. 2 |

|

|

表 4 土壤剖面不同层次主要金属的平均含量 Table 4 Depth distribution of soil magnetic susceptibility in three typical soil profiles |

国内外关于表土磁化率与重金属含量相关性的报道已有很多. 卢瑛等[26]指出,南京城市表土磁化率与重金属Cu、 Zn、 Pb、 Cr存在极显著正相关. 陈秀端等[27]的研究表明,西安市的表土磁化率与其Co、 Cr、 Cu、 Pb、 Sn、 Sr、 Ba 含量呈显著正相关. Bityukova等[7]在研究工业区表土时发现其磁化率与重金属Cu、 Zn、 Pb、 Cr、 Ni存在极显著相关性. Hu等[16]的研究也表明,上海市宝山区表土磁化率与各种重金属元素含量呈显著正相关性. 此外,由于含Pb汽油的使用和汽车轮胎的磨损,公路附近的表土磁化率往往比较高,且与土壤重金属呈现显著相关,尤其是与Pb呈现极显著正相关[21].

本研究中土壤剖面磁化率与重金属变化趋势不同,无明显相关性. 但是,研究区不同功能区表土磁化率与重金属呈现了一定的相关性. 如表 5所示,工业区表土磁化率与重金属Ni、 Cu、 As、 V及Fe2O3的含量呈极显著正相关(P<0.01),与Cr、 Zn和Mn呈显著正相关(P<0.05); 生活区表土磁化率与重金属Cu、 As及Fe2O3的含量呈极显著正相关(P<0.01),与Zn、 Mn和V呈显著正相关(P<0.05); 而滩涂和湿地表土磁化率仅与Fe2O3的含量呈极显著正相关(P<0.01),与Cr、 As和Pb呈显著正相关(P<0.05). 由此可见,本研究中表土磁化率与其重金属的相关性分析结果与前人基本一致,尤其是工业区的相关性分析结果表明:该区表土磁化率异常增高的现象与工业生产过程中排放的重金属有必然的关系.

|

|

表 5 曹妃甸表土磁化率(χlf)与主要重金属含量相关性分析 1) Table 5 Correlation between magnetic susceptibility and the contents of major heavy metals in the topsoil of Caofeidian area |

从表 2中可以看出,分析的8种重金属中除Pb之外平均含量在生活区表土中都高于工业区附近表土,尤其是Cr、 Ni、 Cu和Zn的平均含量在生活区表土中比工业区表土中高出10%以上. 但是生活区表土的平均磁化率明显低于工业区表土(表 3). 同时,在工业区表土中,磁化率高的土样,其各重金属含量也明显增高. 相关性分析(表 5)也显示,在分析的9种重金属中,工业区表土磁化率与5种重金属的元素含量呈现极显著相关,与3种重金属含量呈显著相关. 所以说,工业区表土磁化率与主要重金属元素含量确实存在密切的关系. 这可能是由于重金属的来源不同引起的. 工业区表土的重金属主要来自铁矿石粉尘、 燃煤粉尘等强磁性物质的伴随输入,所以,同时表现出高磁性与高重金属含量; 但生活区的表土的重金属来源可能主要为非磁性物质中的重金属物质输入带来.

3.2 潮滩土壤磁化率的特性分析本研究区中,自然滩涂和湿地表土磁化率的平均值为51.2×10-8 m3 ·kg-1,高于生活区表土的40.7×10-8 m3 ·kg-1,但前者的重金属含量都不同程度地低于后者. 这表明,该地区滩涂和湿地表土中磁性物质的来源可能不是来源于工业活动的输入. 过去研究表明,远离工业排放源并且几乎不受人类活动影响的表土磁化率主要受到母质的影响. 母质不同,发育的土壤的磁化率一般不同,如兰州市土壤磁化率背景值[28]约为35.0×10-8 m3 ·kg-1,而上海土壤磁化率背景值[16]约为29.1×10-8 m3 ·kg-1. 曹妃甸围填海区大部分土壤是由海相沉积物质吹填和陆相滩涂淤积而成. 因此,这里的成土母质既受到河流长距离搬运的影响,同时也受到海水长时间浸渍的作用. 在这些过程中,原有的铁磁性矿物可能受到水化、 溶解以及还原等作用,磁性变弱. 但是,在围填后,氧化还原交替作用,并经历草甸化或沼泽化的过程,在腐殖质积累等作用下,产生一些次生铁磁性矿物,可能使土壤磁化率升高[29],具体原因还需要开展进一步研究证实.

4 结论围填海土壤是一类非常特殊的新成土壤,发育程度弱,多数还保留着近海沉积物的性质. 当前,在沿海地区发展大型工业园区是我国大部分填海造地的目的,以解决沿海地区工业发展的土地矛盾. 因此,未来围填海地区的污染及其生态环境问题必须要引起高度重视. 同时,部分围填海土壤也在自然植被的恢复和演替过程中经过沼泽化、 草甸化等过程逐渐发育. 所以这类地区的土壤重金属积累与土壤磁性特征的关系并非如一般城市或工业区土壤那样具有直接的相关性. 本研究结果也显示,在重工业区,这种相关性依然存在,磁化率能够很好地指示土壤重金属积累情况; 但在一般的非污染或自然潮滩区,土壤磁性特征可能主要受到沼泽化等因素影响,而与重金属含量的相关性较差. 因此,未来还需要进一步深入探究该区域土壤磁化率等参数的基线特征及其磁性物质的来源和影响因素等,揭示围填海土壤的磁性变化规律及其对土壤污染的指示作用.

| [1] | 张卫国, 俞立中, 许羽. 环境磁学研究的简介[J]. 地球物理学进展, 1995, 10 (3): 95-105. |

| [2] | Kim W, Doh S J, Yu Y. Anthropogenic contribution of magnetic particulates in urban roadside dust[J]. Atmospheric Environment, 2009, 43 (19): 3137-3144. |

| [3] | Kim W, Doh S J, Park Y H, et al. Two-year magnetic monitoring in conjunction with geochemical and electron microscopic data of roadside dust in Seoul, Korea[J]. Atmospheric Environment, 2007, 41 (35): 7627-7641. |

| [4] | Thompson R, Olafield F. Environmental magnetism[M]. London Boston: Allen & Unwin, 1986. 227. |

| [5] | 张果, 胡雪峰, 吴小红, 等. 上海城市土壤磁化率的垂向分布特征及环境指示意义[J]. 土壤学报, 2011, 48 (2): 429-434. |

| [6] | Dankoub Z, Ayoubi S, Khademi H, et al. Spatial distribution of magnetic properties and selected heavy metals in calcareous soils as affected by land use in the Isfahan Region, Central Iran[J]. Pedosphere, 2012, 22 (1): 33-47. |

| [7] | Bityukova L, Scholger R, Birke M. Magnetic susceptibility as indicator of environmental pollution of soils in Tallinn[J]. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy, 1999, 24 (9): 829-835. |

| [8] | 李晓庆, 胡雪峰, 孙为民, 等. 城市土壤污染的磁学监测研究[J]. 土壤, 2006, 38 (1): 66-74. |

| [9] | 俞立中, 张卫国. 利用磁信息研究潮滩重金属污染的探讨[J]. 环境科学进展, 1993, 1 (5): 37-44. |

| [10] | Qian P, Zheng X M, Zhou L M, et al. Magnetic properties as indicator of heavy metal contaminations in roadside soil and dust along G312 highways[J]. Procedia Environmental Sciences, 2011, 10 : 1370-1375. |

| [11] | Shi R P, Cioppa M T. Magnetic survey of topsoils in Windsor-Essex County, Canada[J]. Journal of Applied Geophysics, 2006, 60 (3-4): 201-212. |

| [12] | Mullins C E. Magnetic susceptibility of the soil and its significance in soil science-a review[J]. Journal of Soil Science, 1977, 28 (2): 223-246. |

| [13] | 河北省海洋局. 曹妃甸周边重点海域调查研究报告[M]. 北京: 海洋出版社, 2012. 26. |

| [14] | 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2000.474-489. |

| [15] | 夏家淇. 土壤环境质量标准详解[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1996. 84-86. |

| [16] | Hu X F, Su Y, Ye R, et al. Magnetic properties of the urban soils in Shanghai and their environmental implications[J]. Catena, 2007, 70 (3): 428-436. |

| [17] | 李珊, 胡雪峰, 杜艳, 等. 上海嘉定区表土磁性强度的空间分异及环境指示意义[J]. 土壤学报, 2012, 49 (1): 9-17. |

| [18] | Wang B, Xia D S, Yu Y, et al. Detection and differentiation of pollution in urban surface soils using magnetic properties in arid and semi-arid regions of northwestern China[J]. Environmental Pollution, 2014, 184 : 335-346. |

| [19] | 姜琪, 胡雪峰, 李珊, 等. 上海宝山和青浦区表土磁性特征的差异及环境指示意义[J]. 土壤通报, 2012, 43 (4): 774-780. |

| [20] | Zhang M K, Wang M Q, Liu X M, et al. Characterization of soil quality under vegetable production along an urban-rural gradient[J]. Pedosphere, 2003, 13 (2): 173-180. |

| [21] | Muxworthy A R, Schmidbauer E, Petersen N. Magnetic properties and Mössbauer spectra of urban atmospheric particulate matter: a case study from Munich, Germany[J]. Geophysical Journal International, 2002, 150 (2): 558-570. |

| [22] | 卢升高, 俞劲炎, 章明奎, 等. 长江中下游第四纪沉积物发育土壤磁性增强的环境磁学机制[J]. 沉积学报, 2000, 18 (3): 336-340. |

| [23] | Hay K L, Dearing J A, Baban S M J, et al. A preliminary attempt to identify atmospherically-derived pollution particles in English topsoils from magnetic susceptibility measurements[J]. Physics and Chemistry of the Earth, 1997, 22 (1-2): 207-210. |

| [24] | 张引娥. 重金属元素在厦门-漳州土壤剖面中的分布特征及其环境意义[J]. 地球与环境, 2013, 41 (1): 13-19. |

| [25] | 陈轶楠, 张永清, 张希云, 等. 晋南某钢厂周边土壤重金属与磁化率分布规律及其相关性研究[J]. 干旱区资源与环境, 2014, 28 (1): 85-91. |

| [26] | 卢瑛, 龚子同, 张甘霖. 城市土壤磁化率特征及其环境意义[J]. 华南农业大学学报, 2001, 22 (4): 26-28. |

| [27] | 陈秀端, 卢新卫, 杨光. 城市表层土壤磁化率与重金属含量分布的相关性研究[J]. 环境科学, 2013, 34 (3): 1086-1093. |

| [28] | 王博, 夏敦胜, 余晔, 等. 兰州城市表层土壤重金属污染的环境磁学记录[J]. 科学通报, 2012, 57 (32): 3078-3089. |

| [29] | 俞劲炎, 吴玉卫, 詹硕仁. 浙江省海涂盐土的磁化率及其在土壤分类上的意义[J]. 浙江农业科学, 1982, (3): 134-136, 151. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37