2. 中国人民大学环境学院, 北京 100872;

3. 北京大学城市与环境学院, 地表过程分析与模拟教育部重点实验室, 北京 100871

2. School of Environment and Natural Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3. Laboratory for Earth Surface Processes, Ministry of Education, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China

水产品中的汞绝大部分以甲基汞的形式存在,食用被汞污染的水产品是人体最主要的汞暴露途径之一[1]. 水生生物可以将水体中的甲基汞大量富集,并通过食物链传递最终反馈给食用人群,通过食物链富集之后,水生生物体内的甲基汞含量可达到水体中含量的104~106倍[1, 2]. 甲基汞可以通过与蛋白质中的巯基(—SH)相结合生成巯基汞(R—SHHg)或者烷基汞 (R—SHHg—CH3),结合之后较为稳定[3]. 甲基汞能穿越母体和胎儿之间起保护性作用的胎盘屏障而对胎儿产生神经毒害,最终可能在母体出现甲基汞中毒症状之前,胎儿已经存在相当高的致毒风险[1, 4].

水生生物的整个生命周期均暴露在水环境中,生物体内对化学污染物质的富集易受到水体中环境参数的影响. 当水体受到污染后,水生生物依旧会通过鳃-水交换、 体表吸附和食物摄入等多种途径摄入水体中的污染物质[5]. 一般认为,水生生物体内高汞含量主要出现在低pH或低生长速率的湖泊中[6,7]; 也有研究认为,鱼体中汞含量与沉积物中汞含量、 水体中溶解性有机碳含量等因素存在很大的相关性,尤其是以底泥有机物或微生物为食的杂食性鱼类[8, 9, 10].

海河干流是我国水污染最为严重的河流之一,然而其生长鱼类的汞污染状况目前尚未有研究报道. 本研究系统分析了海河干流中不同类型水产品中甲基汞、 总汞含量水平,比较了鱼体不同器官中和不同养殖方式下的总汞、 甲基汞分布特征差异,并着重分析了海河淡水食物链中汞的生物富集特征,此外也初步评估了食用不同类型鱼类(包括野生和养殖)的人群(包括成人和儿童)汞暴露风险水平.

1 材料与方法 1.1 样品采集本研究中海河水生动物样品来自两个地点,海河干流三岔河口(N39.17°,E117.18°)和二道闸(N39.03°,E117.47°)附近的淡水水产品. 淡水产品包括:鲫鱼、 白鲢、 鲤鱼、 鲶鱼、 白条鱼、 螃蟹、 河虾、 泥鳅、 螺蛳和小麦穗鱼. 水产品由当地渔民捕获后,现场称重和测量体长后宰杀. 对于鲫鱼、 白鲢、 鲤鱼、 鲶鱼、 白条鱼等体型较大的鱼类,分别采集其腹部肌肉、 鱼鳃、 鱼肠和鱼鳔等组织; 对于体型较小的鱼类和螃蟹、 河虾、 螺蛳等,仅采集生物的腹部肌肉或软组织部分. 为了进一步比较海河野生水产与养殖水产中的汞含量水平,本研究中也从研究区域附近水产市场购买若干养殖水产品,包括鲫鱼、 鲶鱼、 武昌鱼和鳙鱼. 较大型生物样本数量均在3~5个之间,小型生物样品由3~5个个体混合为一个样本. 所有生物样品均冷冻干燥72 h,确保充分除去水分,恒重24 h后称重,得干重并计算含水率. 所有生物样品用研磨仪(Retsch MM400,德国)研磨混匀后,保存于洁净的棕色样品瓶中,置于干燥器中保存待测.

1.2 样品测定 1.2.1 总汞测定依据美国EPA-7473固态中汞的分析方法,本研究样品中总汞的测定主要依靠DMA-80直接测汞仪(Milestone,意大利)来完成. DMA-80测汞仪直接测定方法是基于高温分解(thermal decomposition)-汞齐化捕集(amalgamation)-原子吸收光谱法(atomic absorption spectrophotometry). 样品预干燥后在一定温度下热分解,分解产物随着氧气流带入汞催化管进行下一步的氧化分解,样品中的汞被全部转化为氧化汞蒸气进入金汞齐化器,氧化汞被还原为元素汞并以金汞齐形式被选择性捕集,加热汞齐化器解析出元素汞,随气流进入原子吸收检测器测定. DMA-80的绝对检出限为5 pg,固体样品总汞的方法检出限为0.007 8 ng·g-1[11].

1.2.2 甲基汞测定水产品中甲基汞的测定采用甲苯二次萃取-直接测汞法. 称取用研磨仪研磨均匀后的干燥样品(约0.5 g)于50 mL离心管中,加入10 mL氢溴酸(48%水溶液)振荡水解约30 min; 在4 500 r·min-1转速下,离心15 min,提取上清液,置于50 mL离心管中,加入20 mL甲苯,振荡萃取20 min. 在4500 r·min-1转速下离心15 min,提取甲苯相至离心管中. 将上述甲苯萃取过程重复一次,两次的甲苯萃取液合并; 移取萃取后的甲苯溶液10 mL,加入L-半胱氨酸溶液2 mL,振荡反萃取20 min; 在4 500 r·min-1转速下离心15 min,取样品前处理之后离心管中L-半胱氨酸溶液200 μL进样,利用DMA-80直接测汞仪测定. 生物固体样品的甲基汞检出限为0.068 ng·g-1[11].

1.2.3 样品氮同位素测定和营养级计算称取一定质量样品,加入约10 mL甲醇振荡30 min后静置24 h,以去除样品中的脂肪干扰. 受甲醇浸泡过的样品再用一定体积的甲醇清洗一次,并在80℃下烘干. 准确称取0.5 mg处理好的样品,将其装在锡制的胶囊并压制成锡球,在1 000~1 050℃下灼烧后,灼烧产物过柱净化,用气相色谱分离之后进行质谱分析(Thermo Delta plus,Finnigan MAT)以得到δ15N值[12].

海河淡水水生生物中在食物网中的营养层次是通过氮稳定同位素来确定的. 通过氮稳定同位素分析仪,测定生物样品中的15N/14N比值,并根据以下公式换算成δ15N和对应的营养级(TL),其中15N/14N大气为标准大气氮同位素比值; 在计算不同生物的营养级过程中,由于未能采集到淡水水生系统中的浮游生物,因此参考已有研究的做法,将底栖生物螺蛳定义为营养级2,3.8为水生系统中稳定氮同位素在不同营养级之间的富集因子[13]:

针对不同的水产品消费群体,可以把水产品的食用人群主要分为两类,Ⅰ类人群:食用野生淡水鱼为主的群体; Ⅱ类人群:食用养殖淡水鱼为主的群体,同时把人群分为成人和儿童. 评价食用水产品的汞暴露量,一般采用日常总汞和甲基汞暴露指标EDI(estimated daily intake)[式(1)][1]:

式中,cM是水产品中汞的含量(ng·g-1),IR是水产品日常摄入量(g·d-1),BW是所调查人群的体重,其中成年人以60 kg计算,儿童以30 kg计算. 根据中国膳食营养素摄入状况统计结果,我国大城市儿童(7~14岁)的水产品摄入量为52.5 g·(人·d)-1,成人(18~45岁)的水产品摄入量为55.8 g·(人·d)-1.

2 结果与分析 2.1 海河淡水产品汞含量统计特征表 1给出了本研究中海河淡水水产品(鲫鱼、 河虾、 螃蟹、 螺蛳、 小麦穗、 泥鳅、 白鲢、 鲤鱼和白条)和养殖水产品的体长、 体重、 含水率、 肌肉(或软组织)中甲基汞均值、 总汞均值(以湿重计,下同)和甲基汞在总汞中所占质量分数. 甲基汞在海河野生淡水产品中的含量范围为1.83~100.97 ng·g-1,中位数为37.90 ng·g-1; 总汞在海河野生淡水产品中的含量范围为9.98~171.99 ng·g-1,中位数为77.31 ng·g-1. 在养殖淡水产品中,甲基汞的含量范围为9.20~14.98 ng·g-1,中位数为12.58 ng·g-1; 总汞的含量范围为16.01~68.36 ng·g-1,中位数为48.47 ng·g-1. 总体来说,本研究的淡水鱼类中甲基汞和总汞含量要明显低于我国规定的食用鱼类标准(GB 2762-2005规定食用鱼类中甲基汞限定值为500 ng·g-1). 本研究中水生物的汞含量水平也与已有研究的报道值接近,如乌江洪家渡水库的鱼体内汞含量水平(甲基汞:28 ng·g-1±19 ng·g-1; 总汞:63 ng·g-1±46 ng·g-1)[14]; 贵州百花湖鱼体内汞含量水平(甲基汞:3.0~39.3 ng·g-1; 总汞:4.2~143 ng·g-1)[15]; 北京市场食用淡水鱼的汞含量水平(甲基汞:1.16~64.32 ng·g-1; 总汞:1.47~77.60 ng·g-1)[16].

| 表 1 海河干流野生淡水水产和养殖水产中汞含量水平 (以湿重计)1) Table 1 Mercury concentrations in the aquatic organisms of fresh water areas |

对于野生淡水生物的甲基汞和总汞含量值,采用Kolmogorov-Smirnov方法对数据进行正态分布检验,对于养殖淡水鱼类,考虑到样本量较少,因此采用Shapiro-Wilk方法对数据进行正态分布检验. 由表 2可知,海河野生鱼类的甲基汞和总汞含量均服从正态分布. 如果P值小于显著性水平0.05,就应拒绝样品服从正态分布的原假设. 因此,可以认为在养殖鱼类中的甲基汞和总汞含量不服从正态分布. 经过自然对数变化之后,可以发现养殖鱼类的甲基汞和总汞P值大于0.05. 综上,可知海河野生鱼类中的甲基汞和总汞含量服从正态分布,而养殖淡水鱼类汞含量则服从自然对数正态分布.

| 表 2 淡水鱼体中甲基汞和总汞含量正态分布检验 (α=0.05) Table 2 Normal distribution test of THg and MeHg in the fish of fresh water |

淡水生物样品肌肉(软组织)中甲基汞在总汞中所占的质量分数在16.0%~71.9%不等. 对于本 研究中的绝大多数水生生物来说,甲基汞在总汞中所占的质量分数要高于50%,意味着生物体内的汞主要以甲基汞的形式存在,但对于部分生物来说,如河虾(18.3%)、 鲶鱼(16.0%)和鲫鱼(27.6%),其甲基汞含量相对较低,意味着其体内的汞以无机汞形式存在为主. 对于大多数生物而言,甲基汞是生物体内汞最主要的存在方式,但甲基汞在总汞中所占的质量分数在不同物种之间也存在差异,而差异的原因可能与水生生物的食性有关. 有研究文献指出,处于食物链上层的肉食性水生生物,其体内甲基汞在总汞中所占的质量分数往往比处于食物链下层的水生生物要高,其富集甲基汞的能力也相对较强[14, 15]. 养殖鱼类中的甲基汞含量偏低可能与其养殖方式有关,养殖鱼体生长速度往往比野生鱼类要快,其暴露在水体的时间较短,富集水体中甲基汞的有效时间相对有限,从而导致生物体内甲基汞含量偏低. 图 1给出了海河野生淡水水产品中甲基汞、 总汞含量线性关系. 总体来说,生物体内甲基汞和总汞含量存在着较好的线性相关性,样品可决系数(R2)为0.81. 因此可以认为,在总汞含量高的生物体内,其甲基汞的含量也往往较高. 考虑到生物体内甲基汞测定往往较为复杂,成本也较高,因此在不需要准确了解甲基汞含量的情况下,可以考虑用总汞含量初步估算生物体内的甲基汞含量.

| 图 1 海河干流野生水产品肌肉(软组织)中甲基汞和总汞线性关系 Fig. 1 Linear relationship of THg and MeHg in the muscle of aquatic organisms in fresh water |

本研究中选取了4种淡水鱼类(鲶鱼、 鲫鱼、 白鲢和鲤鱼)以了解水生生物不同器官之间的总汞和甲基汞含量水平差异(图 2). 在所选取的4种生物中,肌肉中的甲基汞含量范围为5.95~78.43 ng·g-1,鱼鳔中为0.97~25.01 ng·g-1,鱼肠中为1.71~6.44 ng·g-1,鱼鳃中为0.75~5.38 ng·g-1; 肌肉中的总汞含量范围为13.31~113.15 ng·g-1,鱼鳔中为3.28~52.80 ng·g-1,鱼肠中为7.14~59.96 ng·g-1,鱼鳃中为1.97~50.00 ng·g-1.

| 图 2 淡水鱼类不同器官中甲基汞和总汞含量 Fig. 2 Comparison of THg and MeHg contents in different organs of the aquatic fish |

考虑到甲基汞和总汞含量在鱼体部分器官中不呈正态分布,因此采用非参数的K-S检验比较鱼体肌肉和其他器官中汞分布是否存在显著差异. 从统计结果来看(表 3和表 4),鱼肉中的甲基汞和总汞与其他器官的汞含量水平存在较大差异(P<0.05),结合图 2,可以看出在所研究的4种鱼类中,可食用肌肉组织中甲基汞含量最高,鱼腮和鱼肠中含量较低. 这可能与甲基汞在生物体内独特的结合方式有关. 生物组织中的汞大部分以甲基汞的形式存在,而与富含脂类物质的鱼肠、 鱼鳃等相比,甲基汞更易于通过巯基与蛋白质稳定的结合,具有更强的亲和性,使得肌肉中的甲基汞含量高于其他器官.

| 表 3 鱼肠和鱼鳃中甲基汞含量K-S检验结果 Table 3 K-S test result of MeHg levels in different organs of fish |

| 表 4 鱼肉与鱼鳔、 鱼肠和鱼鳃中总汞含量K-S检验结果 Table 4 K-S test result of THg levels in different organs of fish |

本研究选取不同养殖方式下的鱼类,通过比较鱼体内的汞含量水平差异来判断不同的养殖方式对鱼类汞富集程度的影响. 结果表明,野生淡水鱼中甲基汞含量范围为5.95~100.97 ng·g-1,养殖淡水鱼中含量范围为6.53~28.23 ng·g-1; 野生淡水鱼中总汞含量范围为11.31~171.99 ng·g-1,养殖淡水鱼中总汞含量范围为13.05~176.06 ng·g-1 (图 3).

| 图 3 不同养殖方式鱼类中甲基汞含量和总汞含量差异 Fig. 3 Difference in THg and MeHg levels of the aquatic organisms with different breeding ways |

考虑到部分鱼类中的甲基汞和总汞含量不呈正态分布,因此采用非参数的K-S检验方法比较不同养殖方式的鱼类中汞含量水平是否存在显著差异. K-S检验结果(P=0.001<0.05)表明,野生淡水鱼和养殖淡水鱼中的甲基汞含量存在显著差异. 以上可以看出,不同养殖方式对鱼类中甲基汞积累存在一定的影响. 与人工养殖的鱼类相比,在自然环境中生长的野生淡水鱼类生长速度往往较为缓慢,可以有更长的时间去富集水环境中的甲基汞[15]. 虽然野生鱼类中的体长、 体重要小于养殖鱼类,但其甲基汞含量却可能反而高于养殖鱼类,例如野生鲫鱼的甲基汞、 总汞含量分别为51.10 ng·g-1和100.43 ng·g-1,而养殖鲫鱼中甲基汞、 总汞含量仅为11.39 ng·g-1和41.34 ng·g-1. 野生淡水鱼类中甲基汞含量水平差异可能由鱼类所在生存环境、 食物来源等多种影响因素造成. 对于植食性鱼类来说,浮游生物、 悬浮物等是其体内汞摄入的最主要来源; 对于肉食性鱼类来说,不同食物链结构也会造成其体内甲基汞含量水平差异. 总的来说,养殖方式会对鱼体内的汞分布,尤其是甲基汞分布产生显著影响,野生淡水鱼中甲基汞含量要显著高于养殖淡水鱼类,但总汞差异并不显著.

2.3 水生食物链中汞生物富集表征表 5给出了本研究中海河淡水水生动物中的δ15N值和对应的营养级. 总体而言,淡水生物的δ15N和营养级跟生物的食性有密切关系,食性接近的生物δ15N值往往较为一致. 以底泥中的微生物和有机质为食的螺蛳、 泥鳅和螃蟹的δ15N值均在7~8之间,而主要以藻类为主的鲫鱼,其δ15N值约为9. 所有淡水生物中,白条的δ15N值最高,而其食性则略偏向于肉食性,以甲壳类和水生昆虫为食. 计算后得到,海河淡水生物中的营养层次范围为2~5之间,白条鱼的营养层次最高为4.97.

| 表 5 海河干流不同淡水生物中δ15N和营养级 Table 5 δ15N and trophic levels of the aquatic organisms in the fresh water |

食物链中不同生物对污染物富集能力的表征可以由生物放大系数来表示. 营养级的生物放大系数(trophic magnification factors,TMF)可以由TMF=10b计算得到,其中b是汞的对数含量和营养级做线性回归后的斜率[17]. 与汞的生物富集系数(bioconcentration factor,BCF)不同,BCF主要考虑了鱼体跟水体中的汞含量关系,而TMF则考虑到了不同生物由于相互之间的捕食关系而带来的污染物质富集过程,可以表征汞在整个食物链中的生物积累情况. 从图 4可以看出对数变换后的甲基汞、 总汞与营养级(TL)斜率较为接近,根据斜率,可以分别计算淡水生物中的甲基汞和总汞的营养级生物放大系数(TMF),分别为:

| 图 4 淡水生物中甲基汞、 总汞含量与营养级之间线性关系 Fig. 4 Linear relationship between THg and MeHg concentrations and trophic levels of organisms in the fresh water |

甲基汞1.38

(log10[MeHg]=0.1386×TL+1.1320,P<0.001)

总汞1.36

(log10[THg]=0.1135×TL+1.4326,P<0.001)

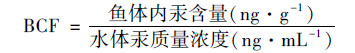

2.4 海河水产品汞富集系数鱼体内的汞生物富集系数(BCF),可以由鱼体内的污染物含量与对应水体中的污染物含量计算得到[1, 18, 19]:

海河干流水体中甲基汞和总汞的质量浓度见文献[20],其中甲基汞质量浓度均值为0.46 ng·L-1,总汞质量浓度均值为12.71 ng·L-1. 海河淡水鱼类(包括鲫鱼、 鲤鱼、 白鲢、 白条和小麦穗)的甲基汞均值为46.35 ng·g-1,总汞均值为88.04 ng·g-1,底栖动物和节肢动物(螺蛳、 河蟹和河虾)的甲基汞均值为19.48 ng·g-1,总汞均值为33.80 ng·g-1. 因此,可以计算得到海河淡水鱼类和底栖动物的甲基汞富集系数分别为1.00×105 mL·g-1和4.23×104 mL·g-1. 海河淡水鱼类和底栖动物的总汞富集系数分别为6.93×103 mL·g-1和2.66×103 mL·g-1.

从计算结果可以看到,甲基汞的生物富集系数基本要比对应的总汞生物富集系数高一个数量级以上,说明与总汞相比,甲基汞在生物中具有更强的富集特性. 本研究的甲基汞和总汞生物富集系数计算结果也与已有的研究报道值较为相近[15, 21],如蒋红梅[18]测定在乌江渡水库鱼体总汞的BCF值为5.6×103 mL·g-1,甲基汞的BCF值为4.9×104 mL·g-1; Sj blom等[21]在H lsj n湖生物中总汞BCF值为2.8×103 mL·g-1,甲基汞BCF值为2.7×104 mL·g-1. 通过比较鱼类和底栖生物中的汞生物富集系数也可以发现,处于食物链较高层的鱼体内的生物富集系数往往比处于食物链较低层的底栖生物中汞生物富集值要高,比如在本研究中,水生鱼类中甲基汞BCF值要比底栖生物高一个数量级以上,而对应总汞生物富集系数则要高3~4倍.

2.5 海河水产品食用风险分析水产品中总汞(甲基汞)的最大允许含量(maximum levels)可以作为判断鱼类使用风险的初步指标. 1994年,我国规定了淡水鱼体中的甲基汞和总汞最大允许含量分别为200 ng·g-1和300 ng·g-1(GB 2762-1994). 2005年,我国又参考其他国家或国际组织的甲基汞最大允许含量值,重新制定了鱼类中的甲基汞含量限值,非肉食性鱼类和肉食性鱼类分别为500 ng·g-1和1 000 ng·g-1(GB 2762-2005). 其他国家或国际组织的汞限量标准比我国要更为宽松,如美国食品与药品监管局(FDA)规定,甲基汞在鱼体内的含量不应超过1 000 ng·g-1,欧盟对于非掠食性鱼类标准也规定为1 000 ng·g-1,其他鱼类则为500 ng·g-1[22]. 本研究中,淡水生物中甲基汞的最高含量为69.20 ng·g-1,总汞的最高含量为142.47 ng·g-1,均远低于上述标准的限定值,因此可初步判断食用海河淡水水产品是安全的.

从表 6可以看到,以食用海河野生鱼类为主的Ⅰ类群体甲基汞和总汞摄入量分别达到43.11 ng·(kg·d)-1和81.88 ng·(kg·d)-1,食用养殖淡水产品为主的Ⅱ类人群其甲基汞摄入量最低,仅为12.82 ng·(kg·d)-1. 值得注意的是,由于体重差异显著,而造成儿童的单位体重汞摄入量远远高于成人,如Ⅰ类群体中的儿童总汞和甲基汞摄入量分别达到154.07 ng·(kg·d)-1和81.11 ng·(kg·d)-1,近似于成年人摄入量的2倍,这一现象也同样出现在其他地区研究中[18]. 因此在考虑食用鱼类的汞暴露风险时,应尤其注意儿童的潜在汞暴露风险. 与一些其他研究相比,本研究中的总汞和甲基汞摄入值也较为接近. 广东省居民总汞的平均摄入量为40.28 ng·(kg·d)-1,最高摄入量为95.48 ng·(kg·d)-1[23]; 在西班牙,儿童和成年人的汞摄入量分别为166 ng·(kg·d)-1和148 ng·(kg·d)-1[24]; 意大利Taranto海湾附近成人和儿童总汞的摄入量分别为45.7~120.0 ng·(kg·d)-1和78.6~207.1 ng·(kg·d)-1,成人和儿童的甲基汞摄入量分别为11.4~27.1 ng·(kg·d)-1和28.9~58.6 ng·(kg·d)-1[25].

| 表 6 儿童、 成人总汞和甲基汞单位体重日摄入量 Table 6 Daily intake of THg and MeHg for children and adults |

(1)海河淡水水产品中甲基汞和总汞的平均含量分别为42.51 ng·g-1和77.31 ng·g-1,含量服从正态分布. 水产品中的甲基汞和总汞含量存在着较好的线性关系,甲基汞是水生生物中汞的最主要存在形式.

(2)鱼类中不同器官的甲基汞含量差异很大,其中鱼肉>鱼鳔>鱼肠>鱼鳃,肌肉组织中甲基汞含量偏高的原因可能与甲基汞更容易和蛋白质中巯基结合有关. 不同的养殖方式对水产品中的汞含量存在显著影响,野生鱼类的甲基汞含量水平要大于养殖鱼类.

(3)海河淡水鱼类和底栖动物的甲基汞富集系数(BCF)分别为1.00×105 mL·g-1和4.23×104 mL·g-1. 海河淡水鱼类和底栖动物的总汞富集系数分别为6.93×103 mL·g-1和2.66×103 mL·g-1; 与总汞相比,甲基汞具有更强的生物富集特性. 海河淡水水生生物生物链中的甲基汞和总汞营养级放大系数分别为1.38和1.36.

(4)本研究中水产品中的甲基汞和总汞含量最大允许含量均低于我国国家标准限定值,但同时应该注意,汞摄入风险因子计算显示,以海河淡水野生鱼类为食的儿童,甲基汞摄入风险相对较高,以食用海河野生鱼类的儿童总汞和甲基汞摄入量分别达到154.07 ng·(kg·d)-1和81.11 ng·(kg·d)-1.

| [1] | US EPA. Mercury study report to congress. Volume Ⅲ: fate and transport of mercury in the environment[R]. EPA-452/R-97-005. Washington D.C: United States Environmental Protection Agency, 1997. |

| [2] | Tong Y D, Zhang W, Hu X D, et al. Model description of trophodynamic behavior of methylmercury in a marine aquatic system[J]. Environmental Pollution, 2012, 166 : 89-97. |

| [3] | Li P, Feng X B, Qiu G L. Methylmercury exposure and health effects from rice and fish consumption: a review[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2010, 7 (6): 2666-2691. |

| [4] | Miklavčič A, Cuderman P, Mazej D, et al. Biomarkers of low-level mercury exposure through fish consumption in pregnant and lactating Slovenian women[J]. Environment Research, 2011, 111 (8): 1201-1207. |

| [5] | 朱艾嘉, 许战洲, 柳圭泽, 等. 黄海常见鱼类体内汞含量的种内和种间差异研究[J]. 环境科学学报, 2014, 35 (2): 764-769. |

| [6] | Chen C Y, Stemberger R S, Kamman N C, et al. Patterns of hg bioaccumulation and transfer in aquatic food webs across multi-lake studies in the northeast US[J]. Ecotoxicology, 2005, 14 (1): 135-147. |

| [7] | Munthe J, Bodaly R A, Branfireun B A. Recovery of mercury contaminated fisheries[J]. AMBIO, 2007, 36 (1): 33-44. |

| [8] | 李楚娴, 孙荣国, 王定勇, 等. 三峡水库消落区土壤、植物汞释放及其在斑马鱼体的富集特征[J]. 环境科学, 2014, 35 (7): 2721-2727 |

| [9] | McIntyre J K, Beauchamp D A. Age and trophic position dominate bioaccumulation of mercury and organochlorines in the food web of Lake Washington[J]. Science of the Total Environment, 2007, 372 (2-3): 571-584. |

| [10] | Gambrell R P, DeLaune R D, Patrick Jr W H, et al. Mercury distribution in sediment profiles of six Louisiana Lakes[J]. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/hazardous Substances Environmental Engineering, 2001, 36 (5): 661-676. |

| [11] | 童银栋, 郭明, 张巍, 等. 甲苯二次萃取-直接测汞法快速测定海产品中的甲基汞[J]. 环境化学, 2011, 30 (4): 766-770. |

| [12] | 万祎, 胡建英, 安立会, 等. 利用稳定氮和碳同位素分析渤海湾食物网主要生物种的营养层次[J]. 科学通报, 2005, 50 (7): 708-712. |

| [13] | Kidd K A, Schindler D W, Hesslein R H, et al. Correlation between stable nitrogen isotope ratios and concentrations of organochlorines in biota from a freshwater food web[J]. Science of the Total Environment, 1995, 160-161 : 381-390. |

| [14] | 姚珩, 冯新斌, 闫海鱼, 等. 乌江洪家渡水库鱼体内汞含量[J]. 生态学杂志, 2010, 29 (6): 1155-1160. |

| [15] | 闫海鱼, 冯新斌, 刘霆, 等. 贵州百花湖鱼体汞污染现状研究[J]. 生态学杂志, 2008, 27 (8): 1357-1361. |

| [16] | 孙瑾, 陈春英, 李柏, 等. 北京市场4种食用淡水鱼的总汞和甲基汞的含量分析[J]. 卫生研究, 2006, 35 (6): 722-725. |

| [17] | Wan Y, Hu J Y, Yang M, et al. Characterization of trophic transfer for polychlorinated dibenzo-p-dioxins, Dibenzofurans, non-and mono-ortho polychlorinated biphenyls in the marine food web of Bohai Bay, North China[J]. Environmental Science & Technology, 2005, 39 (8): 2417-2425. |

| [18] | 蒋红梅. 水库对乌江河流汞生物地球化学循环的影响[D]. 贵阳: 中国科学院地球化学研究所, 2005. |

| [19] | Nguyen H L, Leermakers M, Kurunczi S, et al. Mercury distribution and speciation in Lake Balaton, Hungary[J]. Science of the Total Environment, 2005, 340 (1-3): 231-246. |

| [20] | Tong Y D, Zhang W, Hu D, et al. Behavior of mercury in an urban river and its accumulation in aquatic plants[J]. Environmental Earth Sciences, 2013, 68 (4): 1089-1097. |

| [21] | Sjöblom Å, Meili M, Sundbom M. The influence of humic substances on the speciation and bioavailability of dissolved mercury and methylmercury, measured as uptake by Chaoborus larvae and loss by volatilization[J]. Science of the Total Environment, 2000, 261 (1-3): 115-124. |

| [22] | National Research Council (NRC). Toxicological effects of methylmercury[M]. Washington, DC: National Academy Press, 2000. |

| [23] | 梁鹏. 广东省市售水产品中汞含量分布及人体摄入量评估[D]. 重庆: 西南大学, 2008. |

| [24] | Di Leo A, Cardellicchio N, Giandomenico S, et al. Mercury and methylmercury contamination in Mytilus galloprovincialis from Taranto Gulf (Ionian Sea, Southern Italy): risk evaluation for consumers[J]. Food and Chemical Toxicology, 2010, 48 (11): 3131-3136. |

| [25] | Llobet J M, Falcó G, Casas C, et al. Concentrations of arsenic, cadmium, mercury, and lead in common foods and estimated daily intake by children, adolescents, adults, and seniors of Catalonia, Spain[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002, 51 (3): 838-842. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37